在疫情防控常态化的今天,政策咨询不仅是信息传递的桥梁,更是城市治理能力的试金石,重庆,作为中国西部的重要枢纽和超大城市,其防疫政策咨询体系犹如一张精心绘制的立体地图,既需应对山城独特的地理与社会结构,又需在动态调整中精准导航市民健康与生活需求的平衡,这张地图如何绘制?它如何运作?又面临哪些挑战与创新?本文将深入剖析,为您呈现一个全面而独特的视角。

立体结构:多维度、全覆盖的咨询网络

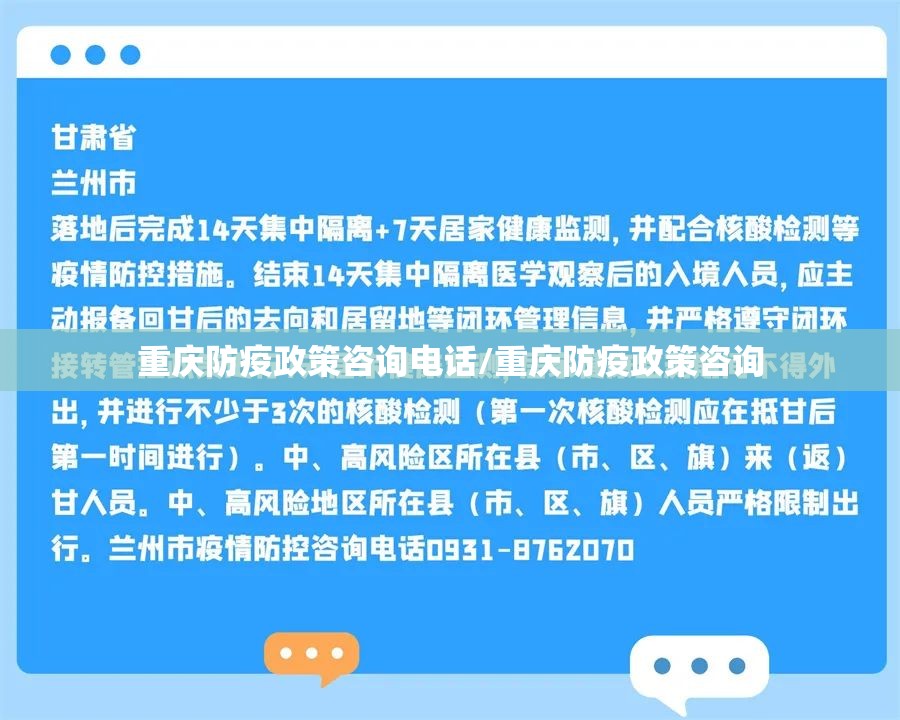

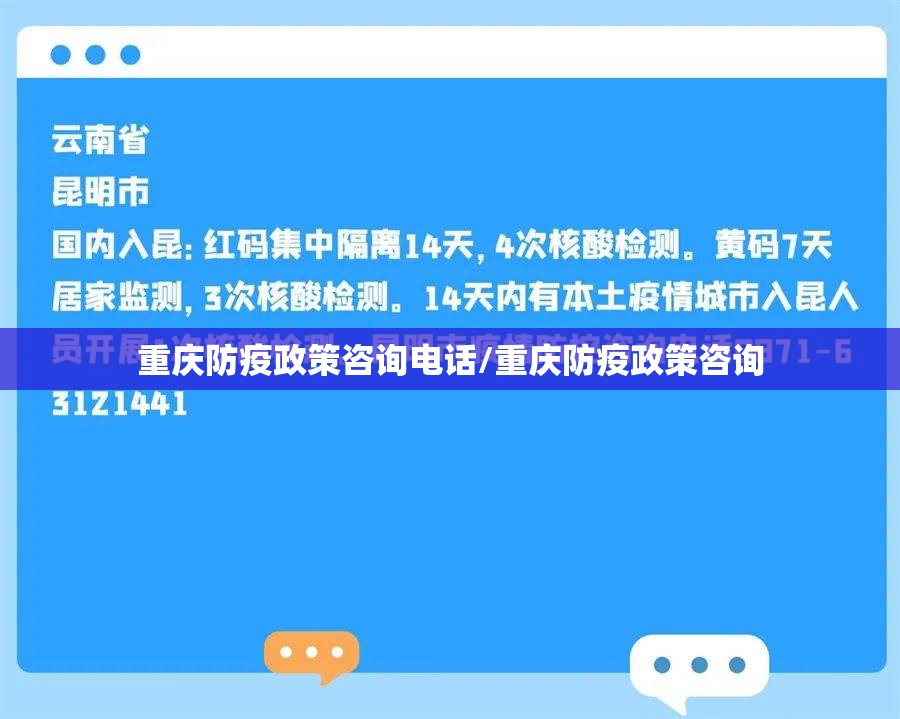

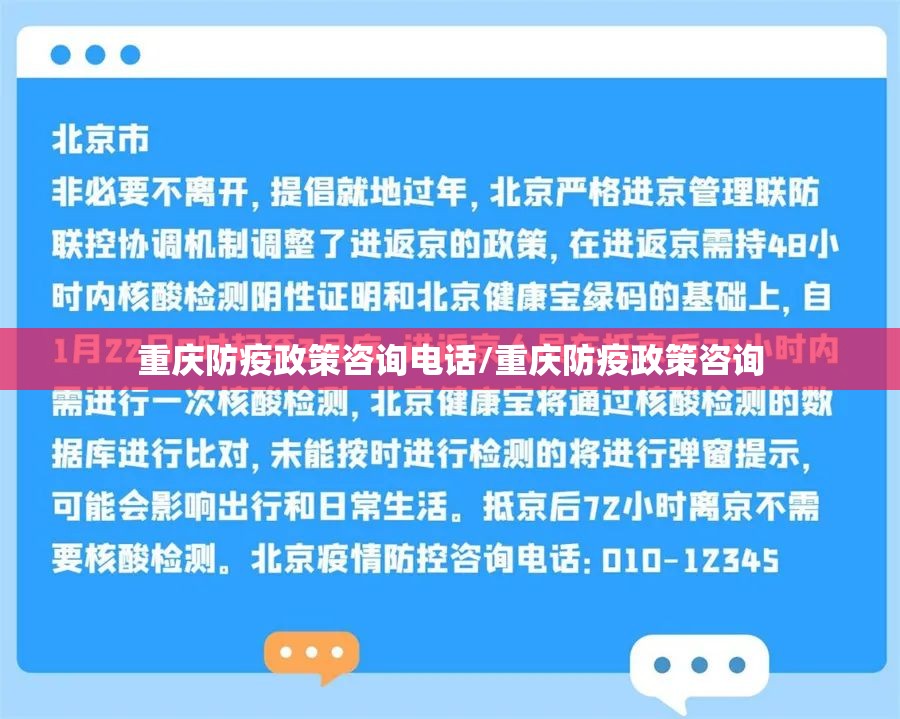

重庆的防疫政策咨询并非单一热线的简单存在,而是一个多层次、立体化的系统。顶层由重庆市卫生健康委员会、市政府新闻发布会构成,通过官方微信公众号(如“重庆发布”)、网站定期更新政策,确保权威信息的及时性与透明度。中层则包括各区县疾控中心、街道社区网格员,他们化身“政策翻译官”,将宏观政策转化为本地化、可操作的指引,例如针对渝中区密集楼宇与武隆山区乡村的不同防控重点,提供差异化咨询。基层渗透至小区物业、药店、医院预检分诊台,甚至出租车司机都可能成为临时的“政策宣传点”,形成“无处不咨询”的毛细血管网络。

值得注意的是,重庆充分利用其“智慧城市”基础,整合“渝快办”政务平台与“健康码”系统,实现政策查询、风险区地图、核酸检测点导航的一站式服务,市民输入小区名称,即可自动弹出属地最新管控要求与咨询电话,这种“地理+信息”的融合,极大降低了查询成本。

动态演进:从紧急响应到精准赋能的转变

重庆咨询政策的内容与方式,始终随疫情态势动态调整。初期阶段,咨询焦点集中于隔离标准、交通管制等应急诉求,热线常因流量过载而拥堵,2022年多次疫情冲击中,重庆率先推行“政策问答AI机器人”,处理了70%以上的重复性咨询,释放人力攻坚复杂个案。

现阶段,咨询重点已转向精准化与赋能性:一是解读“分级分类管控”如何影响具体行业与个人,如餐饮业限流要求、返校核酸检测时限;二是提供心理疏导与法律援助,缓解市民因隔离产生的焦虑或合同纠纷;三是集成民生保障信息,如封控区内如何通过“社区团购”咨询渠道获取物资、就医绿色流程,这种转变,体现政策咨询从“管控工具”向“服务工具”的升华。

独特挑战:山城地理与人口结构的双重考验

重庆的咨询体系面临特有难点:其一,地理复杂性,山城地貌导致社区分散,偏远区县信息覆盖存盲区,对此,重庆发动“村村响”广播、流动宣传车补位,确保政策下沉至最后一公里,其二,人口流动性大,作为农民工输出大市与旅游目的地,政策需应对返乡、外来游客等多元群体,重庆在火车站、机场设立咨询亭,并提供多语言服务,避免因信息不对称导致防控漏洞,其三,信息过载与谣言干扰,疫情期间谣言易滋生,重庆通过“谣言粉碎机”专栏与社群联动辟谣,巩固咨询公信力。

创新实践:技术赋能与人文关怀的交融

重庆的咨询创新可概括为“硬核科技+软性服务”:

- 技术赋能:利用大数据分析咨询热点,预判政策痛点并提前部署资源;开发“政策计算器”,市民输入自身状况(如行程轨迹、职业)即可生成个性化防控建议。

- 人文关怀:设立“老幼孕专线”,由人工客服优先接听;为视障群体提供语音政策解读;在封控区组织“政策明白人”上门讲解,避免数字鸿沟。

- 社会协同:招募志愿者经培训后辅助咨询,并建立“企业联络员”制度,确保政策在大型工厂、园区高效落地。

从咨询到共治的智慧升级

重庆防疫政策咨询的终极目标,是构建“市民-政府”共治生态,未来可深化三方面:一是推出“政策模拟器”,让市民在政策制定前参与效果预演;二是建立咨询反馈闭环,将市民诉求直接映射至政策优化中;三是整合社区网格与数字孪生城市,实现疫情咨询与应急管理的实时联动。

重庆的防疫政策咨询体系是一座流动的智慧基础设施,它不仅是规则的传达者,更是城市温度的传递者,在健康与生活的平衡木上,每一个咨询电话、每一条推送背后,都是治理精度与人文尺度的衡量,唯有持续倾听、动态进化,这张立体地图才能引领千万市民穿越迷雾,抵达安全与秩序的彼岸。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏