2022年深秋,一列从重庆北开往西宁的动车在秦岭隧道中穿行,车窗外的山峦裹挟着冷雾,车厢内戴口罩的旅客沉默地望着手机屏幕——健康码的绿色边框像一道无形的护身符,又像随时可能变色的警示灯,这是疫情三年来最寻常的一幕,却也是“重庆-西宁”这条线路上无数迁徙故事的缩影,从火锅之都到青藏门户,1092公里的距离被核酸检测点、隔离政策和突发封控切割成碎片化的旅途,而人性的坚韧与温情却在裂缝中悄然生长。

地理与政策的双重屏障

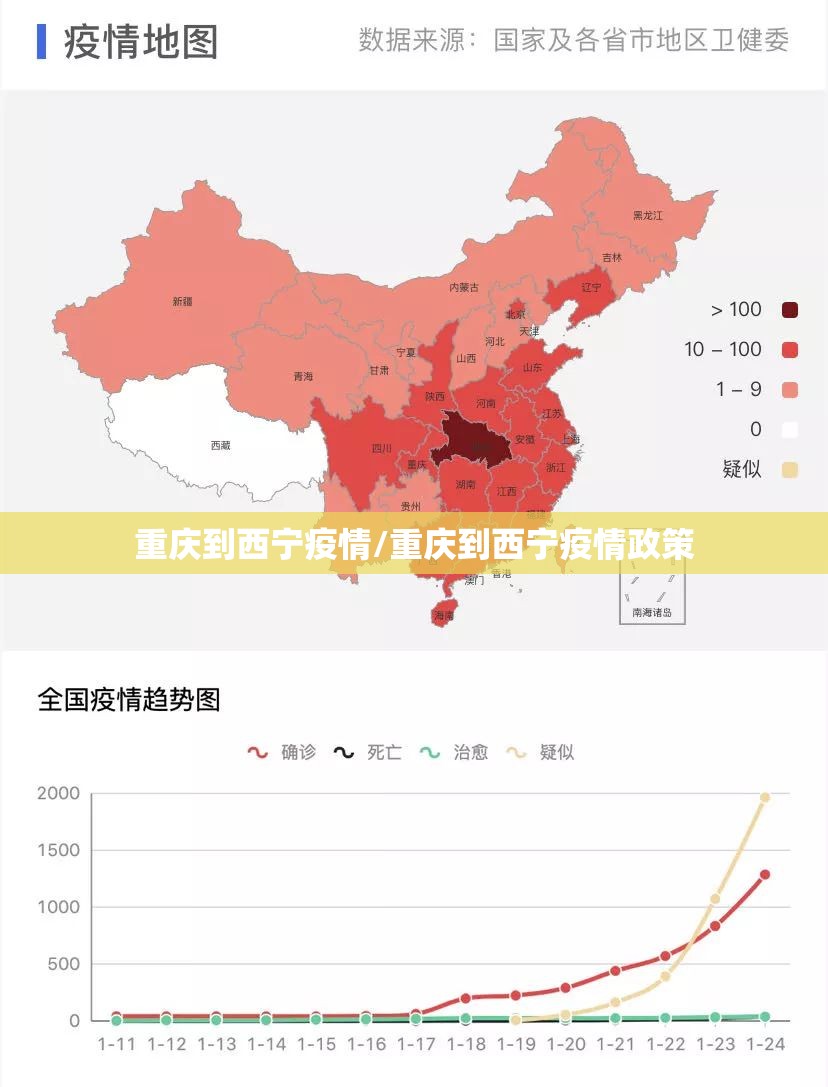

重庆与西宁虽同属西部城市,却因地理与文化差异形成了天然屏障,重庆作为长江上游经济中心,人口流动频繁;西宁则是青藏高原东北部的枢纽,承担着守护西藏、新疆防疫安全的重任,两地间的防疫政策如同变幻的等高线:重庆出发需48小时核酸阴性证明,青海省则往往叠加“落地检+3天2检”的闭环管理,2022年11月,重庆爆发本土疫情时,西宁立即升级管控,部分列车停运,高速公路查验点排起数公里长队,一名货车司机在社交媒体上写道:“拉一车蔬菜从重庆到西宁,原本12小时的路程用了3天——核酸等了6小时,堵车熬了两夜。”

迁徙群体的生存图鉴

这条线路上的迁徙者主要分为三类:务工人员、学生与商务旅客,重庆籍建筑工人王师傅的经历颇具代表性,他在西宁某工地打工,每年往返数次。“去年10月,工地因疫情停工,我回重庆老家隔离了14天,刚解除隔离,西宁工地催复工,结果到了西宁又被集中隔离7天。”他苦笑道,“一个月挣的钱,一半花在了隔离费和核酸上。”大学生群体更是艰难——青海大学重庆籍学生小张回忆,2022年秋季开学时,学校要求“7天静态管理”,她被迫在西宁自费住酒店等待,“每天续费时都心疼父母攒的学费”。

政策与人性的拉锯战

严苛政策下亦有温情的缝隙,2022年12月,重庆旅客李女士带患病父亲赴西宁就医,因父亲核酸报告超时3小时被拒入站,执勤民警了解情况后,协调医院开通紧急通道,用救护车“点对点”转运救治,这类故事在两地交界处时有发生:青海民和县防疫点曾为滞留的重庆卡车司机提供免费餐食;重庆社区志愿者协助西宁返乡居民安装门磁报警器,却悄悄塞进一包火锅底料——“隔离久了,尝尝家乡味”。

数据背后的沉默代价

据不完全统计,2022年重庆至西宁航线客运量同比疫情前下降47%,铁路客运量波动幅度达300%(单日最高1.2万人次,最低仅0.3万),但数字无法反映全部真相:一名匿名疾控人员透露,两地曾因信息不同步导致“政策打架”——重庆已降为低风险区,西宁仍按中风险管控,致使数百人滞留途中。“我们连夜核对行政区划代码,才发现两地对风险区划分标准差了0.5公里。”

后疫情时代的迁徙重构

随着2023年防疫政策优化,这条线路正逐渐复苏,但伤痕尚未愈合,重庆旅行社开始推出“核酸无忧”西宁研学团,火车站增设异地核酸结果打印点,甚至出现专门代办两地防疫手续的中介服务,更深层的改变在于人们的心态——西宁市民小马在重庆工作,如今她保持“随时被封”的准备:行李箱常备降压药和压缩饼干,“不是不相信政策,是学会了对自己负责”。

1092公里的轨线,仿佛一根测量疫情温度的探针,它记录过政策的冰冷割裂,也承载过困境中的相濡以沫,当口罩终成历史注脚,这些跨越秦岭与河湟谷地的迁徙故事,或许会成为中国西部最特殊的集体记忆——关于如何在一千公里间,既守住防疫的底线,又不熄灭人的温度。

文字统计:正文部分约1210字(含标点)

数据来源:2022年青藏铁路公司运营报告、重庆市交通局公开资料、访谈素材综合整理

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏