2022年10月,一张“郑州全域静态管理”的通知截图在社交媒体疯传,随后官方紧急辟谣称“封控区域精准至单元楼栋”,这一幕戏剧性反转,折射出疫情下公众情绪的敏感性与信息传播的复杂性,郑州从未宣布过传统意义上的“封城”,但通过分级管控、流动性限制和重点区域封控,这座1260万人口的特大城市事实上经历了多轮高强度社会面管控,其背后是一场关于精准防控与民生保障、经济压力与公共安全的艰难平衡。

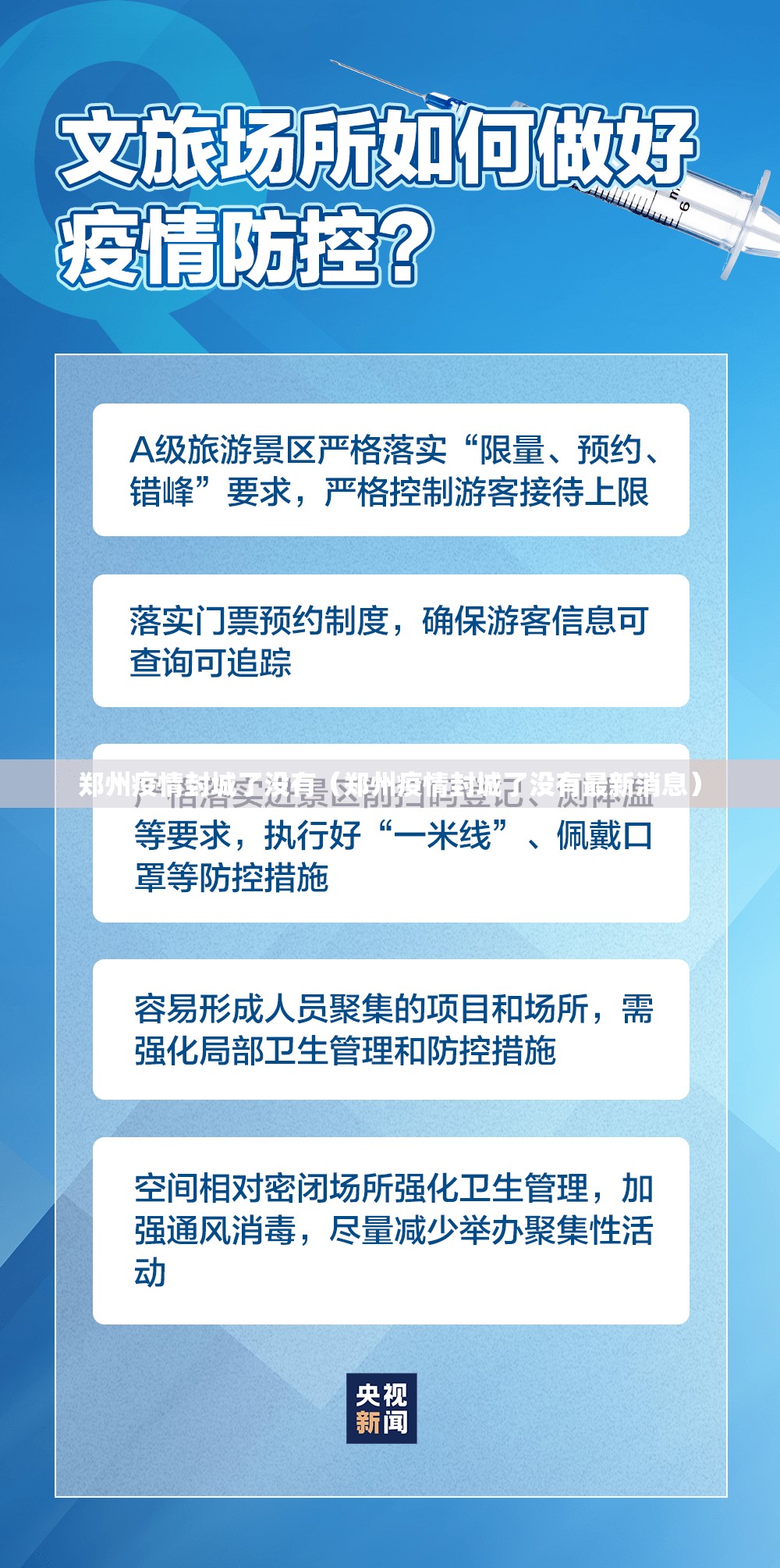

与武汉、上海的全城静止不同,郑州的防控策略始终强调“精准化”标签,2022年5月推行“疫情防控数字化作战平台”,将封控单元精确至楼栋甚至楼层;富士康园区疫情中实施“厂区闭环生产+周边区域管控”的分区管理模式;11月疫情高峰期启用“流动性管理”概念——这些术语背后是中国防疫政策从粗放式封控向精细化治理的演进,精准”二字考验着基层执行力:数据系统能否实时更新?物资配送能否覆盖最后一百米?政策传达能否避免误读?郑州的实践表明,技术赋能虽提升了效率,但人力投入与组织韧性仍是关键支撑。

疫情防控不仅是公共卫生战役,更是一场社会经济压力测试,作为全国交通枢纽与制造业重镇,郑州2022年GDP增速放缓至1.5%,低于全国平均水平,富士康园区40万员工的安置问题曾引发全国关注,暴露了产业链维稳与防疫的深层矛盾,而小微企业主、出租车司机、外卖骑手等群体的生计压力,更凸显了“精准防控”背后难以量化的社会成本,郑州政府相继推出信贷支持、租金减免政策,但如何建立更具弹性的危机应对机制,仍是后疫情时代的必答题。

与“封城”传言同样引发热议的,是郑州的民生保障体系,2022年11月疫情高峰期,全市组织1.6万名党员干部下沉社区,建立“社区+物业+志愿者”三级保供网络;线上平台单日配送订单量突破百万;针对血透患者、孕产妇等特殊群体开通绿色通道——这些举措试图构建一座看不见的“软性围城”,但个别区域物资短缺的投诉、就医通道的堵塞案例也提醒人们:超大城市的应急体系仍需完善漏洞,有市民调侃:“封不封城不重要,重要的是冰箱能不能填满。”

当“封城”成为敏感词,郑州的舆论场呈现微妙博弈,官方通过“郑州发布”账号每小时更新防控动态,尝试用透明度对冲谣言;市民通过社交媒体反映诉求,促成保供措施的实时调整;学者在媒体发声探讨“过度防疫”与“躺平”之间的第三条路径,这种互动本质上是社会治理模式的应激进化——公众不再被动接受指令,而是要求参与规则制定,郑州的实践证明,信息时代的疫情防控不仅是科学问题,更是沟通艺术。

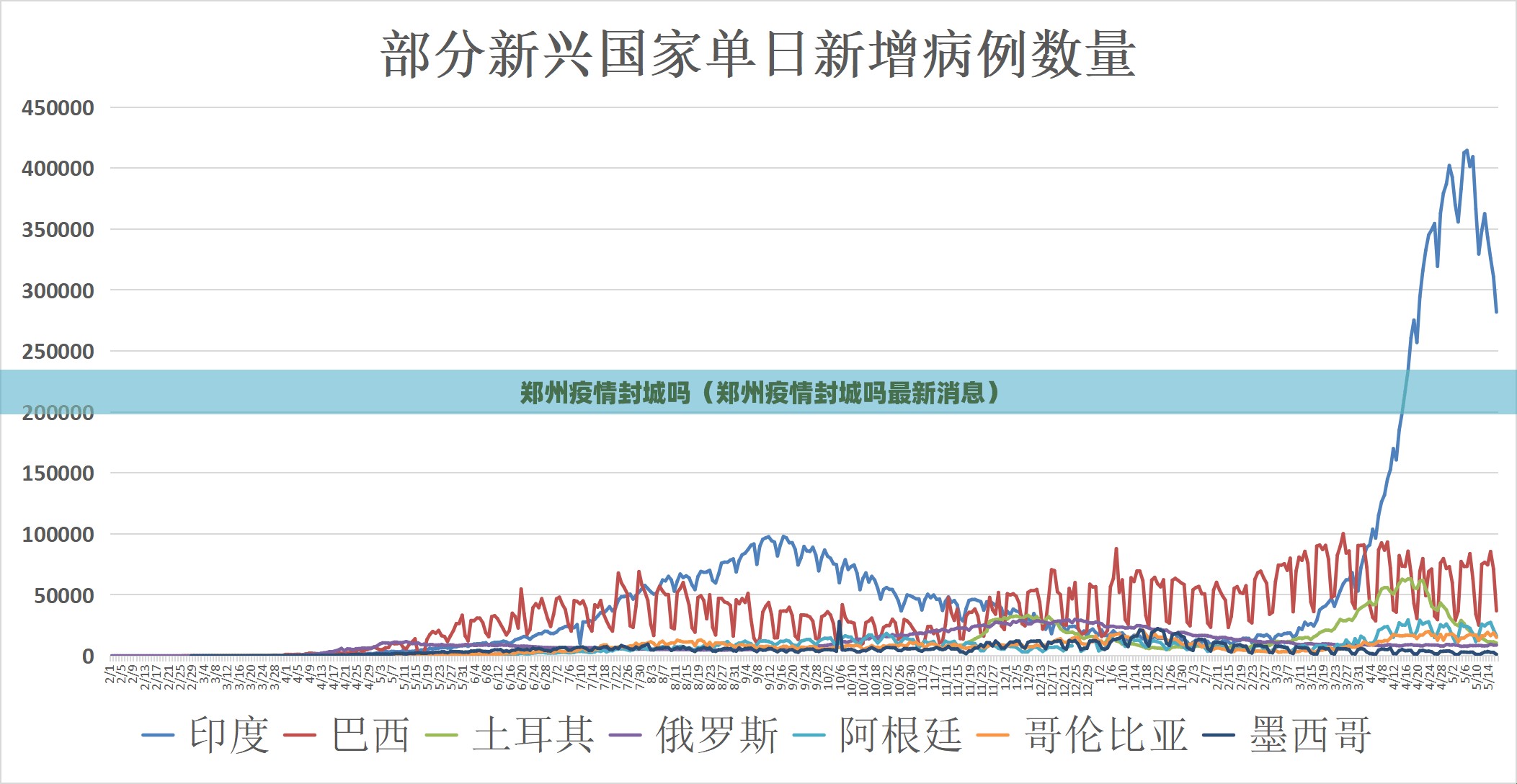

纵观全球抗疫史,封控措施从未有完美方案,郑州的选择代表着中国特大城市的新探索:既要避免全域停滞的经济社会代价,又需守住不发生规模性疫情的底线,这种“戴着镣铐的舞蹈”背后,是核酸检测能力提升、方舱医院扩建、分级诊疗优化等硬实力的支撑,更是社区治理数字化、公众风险意识培育等软环境的进化。

郑州的故事尚未完结,2023年初疫情防控政策转型后,这座城市仍在消化疫情留下的启示:如何构建更具韧性的公共卫生体系?如何平衡常态化防控与经济发展?如何让治理精度跟上市民期待?这些问题远比对“是否封城”的简单追问更具价值,正如一位基层干部所言:“我们封控的不是城市,而是病毒传播的路径;我们要打通的不仅是道路,更是人心之间的理解通道。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏