疫情下的爱情围城

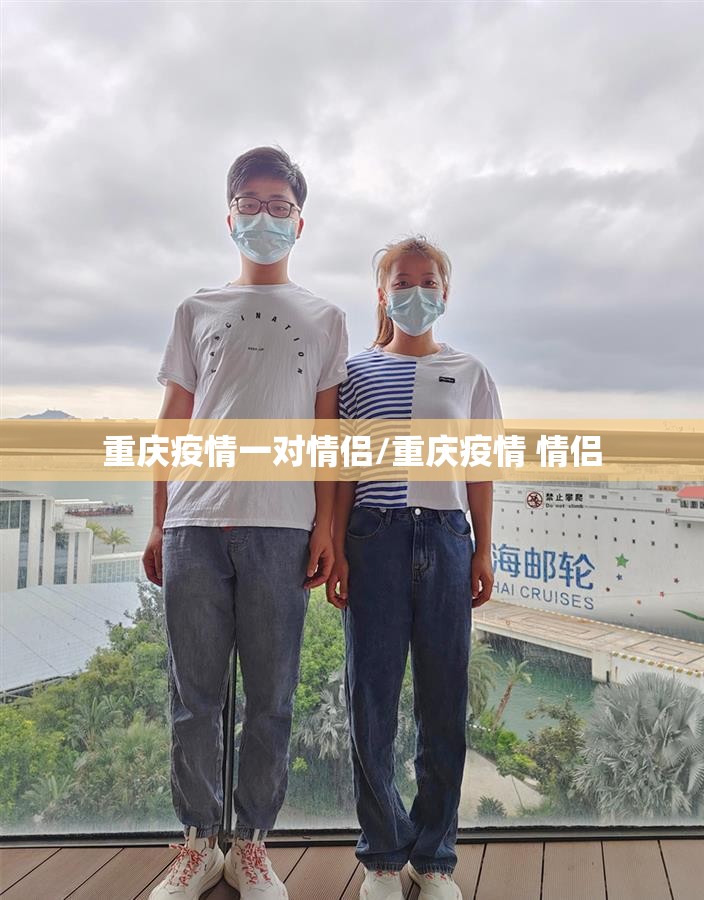

2022年11月,重庆这座山城被突如其来的疫情按下了暂停键,在渝北区某小区的一间不到60平米的出租屋里,28岁的程序员张晨和26岁的幼儿园教师李小雨,这对普通情侣的生活被彻底改变,原本计划年底结婚的他们,怎么也没想到会以这样的方式提前体验"同居生活"。

"最初接到小区封控通知时,我们俩都懵了。"张晨回忆道,"我平时工作忙,经常加班到深夜,小雨也总是早出晚归,我们虽然住在一起,但真正相处的时间并不多。"疫情的突然造访,让这对习惯了各自忙碌的情侣被迫24小时共处一室,开始了一场始料未及的"亲密关系压力测试"。

围城内的日常:从摩擦到默契

封控的前三天,两人就爆发了同居以来的最大争吵,起因是张晨习惯性地将脏袜子扔在沙发旁,而居家办公的小雨则对居所卫生变得异常敏感。"我当时情绪失控了,把半个月来的焦虑都发泄在了这件小事上。"小雨坦言,而张晨的反应是沉默地躲进书房,一整天没和她说话。

转折发生在第四天的清晨,小雨起床时发现,张晨已经将家里打扫得干干净净,餐桌上还摆着煎糊的鸡蛋和烤焦的面包——这是他第一次尝试做早餐。"看到他笨手笨脚的样子,我突然就哭了。"小雨说,那天之后,他们制定了"隔离生活公约":轮流做饭、分担家务、设立各自的"工作专属区"。

随着时间推移,两人逐渐找到了相处的节奏,张晨教会了小雨简单的编程知识,帮她制作了线上教学的互动课件;小雨则带着张晨做瑜伽、跳健身操,缓解他长期伏案工作的肩颈问题,他们甚至开发出了"厨房二重奏"——张晨负责需要力气的揉面剁馅,小雨则掌控火候调味,合作完成的饺子成为邻居群里争相求教的"隔离美食"。

守望相助:从受助者到助人者

封控一周后,这对情侣的生活重心逐渐从内部调适转向了外部连接,当得知楼下独居的七旬老人王奶奶不会使用智能手机买菜时,小雨主动承担了帮她团购物资的工作,而张晨则发挥技术专长,为小区居民制作了物资需求统计表格和配送路线优化方案。

"有一天凌晨两点,我突然牙痛难忍。"张晨回忆道,"是小雨在业主群里发求助信息,很快就有邻居送来了止痛药。"这次经历让他们深刻体会到"远亲不如近邻"的含义,作为回报,他们主动加入了社区志愿者队伍,负责所在楼栋的物资分发和核酸检测通知工作。

最令他们感动的是生日那天的惊喜,封控恰逢小雨生日,张晨偷偷联系了几位邻居,在严格遵守防疫规定的前提下,组织了一场"云端生日会",当晚八点,整栋楼的灯光依次闪烁,各家各户的阳台上传来此起彼伏的生日歌声。"那一刻,我感觉整座城市都在为我祝福。"小雨红着眼眶说。

疫情后的思考:重新定义亲密关系

解封那天,站在阳台上看着小区大门重新开放,两人都有种恍如隔世的感觉。"这20多天像被装进了时间胶囊,"张晨说,"我们被迫放慢脚步,真正去看见对方,也看见平日里被忽略的生活本质。"

对小雨而言,这段经历让她重新思考了婚姻的意义:"以前觉得结婚是两个人一起生活,现在明白是要一起面对生活的不确定性。"她取消了原本计划的豪华婚礼预订,决定将省下的钱用于和未婚夫一起参加急救培训,并定期为社区老人提供智能设备使用指导。

重庆大学社会学教授李明分析认为:"疫情像一面镜子,照出了当代都市情侣关系中的脆弱与韧性,那些在封闭空间里学会协商边界、在危机中建立共同意义的伴侣,往往能发展出更成熟的相处模式。"

这对情侣的阳台上多了一个小菜园,种着封控期间邻居分享的蔬菜种子,每当夜幕降临,山城的灯火再度点亮,他们会泡上一壶茶,翻看隔离期间写的日记和拍的视频——那些记录着争吵与和解、无助与互助的片段,已经成为他们爱情故事中最珍贵的章节。

在重庆这座经历过抗战轰炸、洪水侵袭却始终屹立的山城里,一对普通情侣的隔离故事或许微不足道,但正是这千万个平凡人的坚韧与温情,构筑了这座城市在每一次危机中生生不息的力量,正如小雨在日记结尾写下的:"疫情教会我们,爱不仅是风花雪月,更是在生活停摆时,依然能携手前行的勇气。"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏