在信息时代,谣言如同无形的病毒,以光速传播,撕裂信任,制造恐慌,随着长春等地新冠疫情的反复,一系列关于疫情的谣言在社交媒体上滋生蔓延,从“封城期限无限延长”到“物资储备严重不足”,从“某小区确诊病例激增”到“疫苗接种致命副作用”,这些虚假信息不仅扰乱了公共秩序,更折射出当代社会在危机管理、信息生态与公众心理之间的深层博弈,本文将以长春疫情谣言为例,剖析其成因、危害与治理之道,探索如何在这场“信息疫情”中守护真相与理性。

谣言何以滋生?多重土壤的孕育

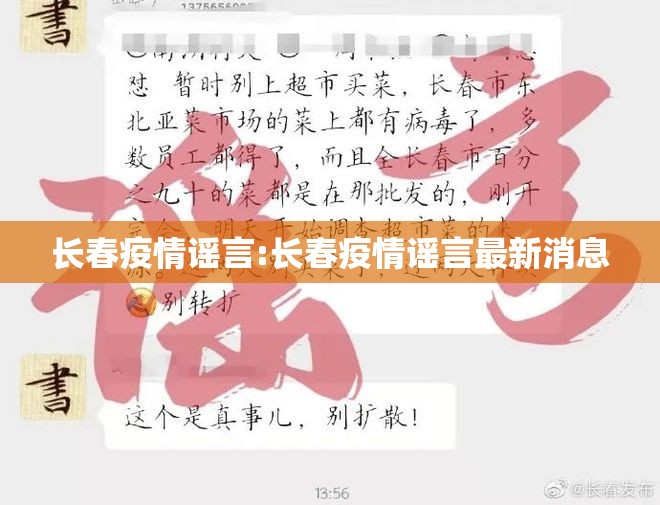

长春疫情谣言的产生并非偶然,而是疫情不确定性、公众焦虑与信息不对称共同作用的结果,疫情本身具有高度动态性,政策调整、数据更新和防控措施的变化,容易让部分民众产生误解或猜测,为谣言的“合理化”提供了空间,某次临时管控措施被夸大解读为“长期封城”,引发抢购潮,社交媒体平台成为谣言的“放大器”,算法推荐机制偏好 sensational(煽动性)内容,而部分自媒体为追逐流量,刻意编造或扭曲信息,利用公众的恐惧心理博取关注,官方信息发布的时效性与透明度不足,也间接助推了谣言的扩散,当权威声音滞后或模糊时,真空地带迅速被谣言填充。

谣言的危害:比病毒更可怕的“次生灾害”

疫情谣言的破坏力远超想象,其一,它直接扰乱社会秩序,长春曾因“物资短缺”谣言导致超市挤兑,加剧了资源调配压力,甚至引发局部混乱,其二,谣言侵蚀社会信任,公众对政府、媒体和专家系统的信任度下降,可能削弱防疫合作的根基,某则“疫苗致死”谣言导致部分市民拒打疫苗,影响群体免疫屏障的构建,其三,谣言加剧心理恐慌,长期处于信息噪音中,民众容易陷入焦虑、抑郁等情绪,形成“信息过载综合征”,正如心理学家所言,“不确定性带来的痛苦往往大于坏消息本身”,其四,谣言可能被别有用心者利用,成为政治或商业工具,破坏社会稳定。

治理之道:从“堵截”到“疏浚”的系统性应对

面对谣言,传统“辟谣”模式往往力不从心,长春乃至全国需构建多层次、前瞻性的治理体系。强化权威信息发布机制,政府应确保信息及时、准确、透明,通过新闻发布会、官方社交媒体等渠道,主动释疑解惑,长春可建立“疫情信息实时更新平台”,整合数据与政策解读,压缩谣言生存空间。平台责任需压实,社交媒体平台应优化算法,优先推送权威信源,对谣言标签化处理,并严格处罚违规账号,第三,提升公众媒介素养,通过教育宣传,培养民众的信息鉴别能力,鼓励“等待验证”而非“盲目转发”,开展“谣言粉碎机”公益行动,让科学精神深入人心。法律惩戒与人文关怀并重,对恶意造谣者依法追责,同时关注民众心理需求,提供心理咨询服务,缓解焦虑情绪。

在真相与共情中重建信任

长春疫情谣言是一面镜子,照见信息时代的脆弱性与韧性,谣言终会散去,但留下的思考深远:如何在一个高度互联的世界中,既保障信息自由,又维护秩序与理性?答案或许在于构建一个更具包容性和信任感的社会契约——政府以透明赢得公信,媒体以责任引导舆论,公众以理性参与对话,唯有如此,我们才能在疫情与“信息疫情”的双重挑战中,守护生命的尊严与社会的温暖。

注:本文基于公开资料与学术分析,旨在促进理性讨论,拒绝任何形式的谣言传播。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏