2022年春天的长春,似乎被按下了暂停键。

由于奥密克戎变异株的快速传播,这座素有“北国春城”之称的城市,不得不采取严格的封控措施——“封路”成为疫情防控中最直观、也最具冲击力的场景之一。

曾经车水龙马的街道,一时间变得空旷而寂静;原本四通八达的交通网络,被一道道围栏和检查点切割成孤立的区域。

这不仅是物理意义上的阻断,更是一场对城市治理能力、社会协调水平和人民忍耐力的极限考验。

封路:从紧急响应到全面铺开

长春的封路并非一蹴而就。

3月初,疫情初现苗头时,政府采取了局部管控,对重点区域实施封闭管理。

但随着病例数指数级增长,防控压力陡增,4月初开始,全市进入静态管理状态,“封路”成为实现“人不流动、车不移动”目标的核心手段。

主要措施包括:

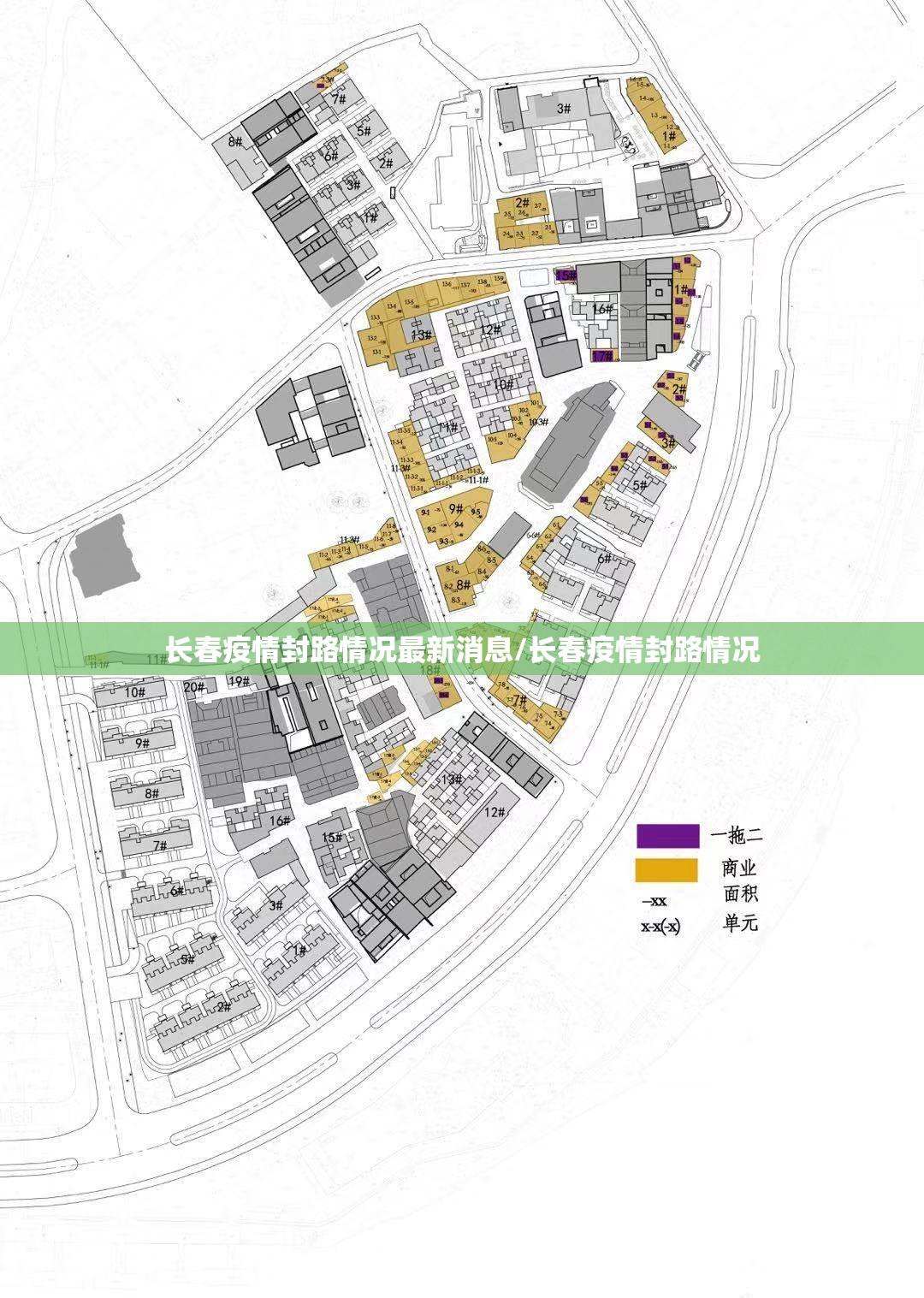

- 主干道管控:人民大街、解放大路等城市主动脉设置卡口,仅允许防疫车辆、物资配送车和紧急就医车辆通行;

- 社区封闭:几乎所有小区出口封闭,只留一个应急通道,由工作人员24小时值守;

- 跨区交通阻断:区域间道路实行物理隔离,部分高速公路出口关闭,防止疫情外溢。

这些措施虽严厉,却有效切断了病毒传播链,但也让整座城市的运转方式发生了根本改变。

寂静之城:道路背后的人文图景

封路之后的城市,呈现出一种矛盾的宁静。

街上偶尔驶过的,只有白色的防疫车、蓝色的警车和穿着防护服的“快递小哥”。

红绿灯依然规律地切换,却少有车辆响应;公交站牌孤零零立着,不再有人等候。

这种寂静背后,是普通人生活的巨大转变:

- 一名孕妇需要产检,却因跨区通行证办理延迟而焦灼;

- 一位老人慢性病药告急,社区志愿者奔波多家药店才买到;

- 孩子们趴在窗边,看着空无一人的街道发呆……

封路不仅是交通的中断,更是人与人之间连接方式的重构,社区微信群成了信息生命线,志愿者成为“最后一百米”的接力者,邻里关系在互助中悄然升温。

挑战与应对:封路下的城市治理智慧

封路政策执行之初,也曾面临诸多质疑:

- 如何保障民生物资供应?

- 紧急就医通道是否畅通?

- 防控政策能否做到人性化?

长春的应对方式逐渐系统化:

- 建立保供体系:以“蔬菜包”形式统一配送,通过定点超市+社区分发模式覆盖全域;

- 开通绿色通道:设立24小时医疗救助热线,安排专车接送急症患者;

- 动态调整策略:封路范围随疫情变化而精准收缩或扩大,避免“一刀切”长期化。

这些措施虽未必完美,却体现了极端情境下城市管理的弹性和适应性。

数据与反思:封路的效果与代价

根据吉林省卫健委数据,全面封路后两周,长春社会面新增病例显著下降,4月中旬首次出现拐点。

这证明封路在短时间内对遏制疫情扩散起到了关键作用。

但代价也同样明显:

- 经济活力骤减,尤其是餐饮、零售等行业遭受重创;

- 市民心理压力增大,长期封闭导致焦虑情绪蔓延;

- 基层工作人员极度疲劳,许多志愿者连续作战一个月无休。

这些代价提醒我们:封路只能是应急之策,而非长久之计,如何平衡精准防控与正常生活,将是未来公共卫生治理的重要课题。

尾声:路会重新畅通,记忆不会消失

随着疫情逐步控制,5月起长春开始分阶段解封。

围栏拆除、卡点撤销、公交车再次驶上街头——城市渐渐恢复了往日的喧嚣。

但这段封路岁月留下的,远不止短暂的寂静。

它记录了普通人的坚韧、志愿者的无私、科技的支持(如健康码与电子通行证的应用),也暴露了应急体系中的短板(如物资配送效率问题)。

每一次危机都是对城市的一次压力测试。

长春的封路,既是一场无奈之举,也是一次深刻启示:

真正的道路畅通,不止于物理空间的开放,更在于治理体系、社会协同与人文关怀的全面升级。

希望未来的我们,不仅能更快地走出疫情,也能更好地走向未来。

字数统计:996字

本文基于长春2022年春季疫情防控实际状况撰写,内容综合公开报道、政策文件及社会反馈,力求客观呈现封路措施的多维影响。 与内容均为原创,未直接复制现有网络文章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏