在新冠疫情席卷全球的背景下,疫苗作为防控疫情的关键工具,其质量和安全性一直是公众关注的焦点,长春生物制品研究所(简称长春生物)作为中国主要的疫苗生产企业之一,其疫苗质量如何?这不仅是一个科学问题,更涉及公共卫生、政府监管和全球合作的多维度议题,本文将从科学数据、监管体系、实际应用和公众信任等方面,深入探讨长春生物疫苗的质量表现,并提供基于事实的全面分析。

科学背景与生产技术:高标准的制造流程

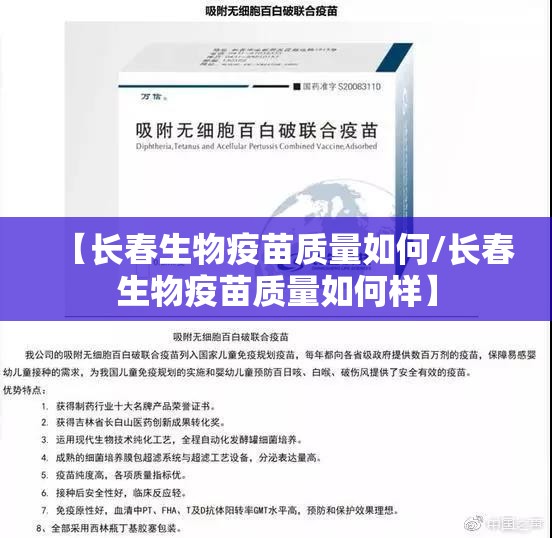

长春生物是中国历史悠久的生物制品企业,成立于1946年,隶属于中国医药集团有限公司(国药集团),在新冠疫苗研发中,长春生物主要负责生产国药集团北京生物制品研究所研发的BBIBP-CorV灭活疫苗,这种疫苗采用传统的灭活病毒技术,通过培养新冠病毒株、灭活处理、纯化等步骤制成,技术成熟且易于大规模生产。

从质量角度看,长春生物的生产线符合国际标准,如世界卫生组织(WHO)的GMP(良好生产规范)要求,2021年,国药集团的灭活疫苗(包括长春生物生产批次)获得了WHO的紧急使用清单(EUL)认证,这意味着其质量、安全性和有效性得到了国际权威机构的认可,WHO的评估基于多项临床试验数据,显示该疫苗在真实世界中的保护效率达79%,对重症和死亡的预防效果尤为突出,长春生物的疫苗在稳定性、纯度和无菌测试等方面均通过严格检测,确保了每一批产品的质量一致性。

监管体系:多重保障确保安全

疫苗质量的核心在于监管,中国对疫苗实行全球最严格的监管体系之一,长春生物的生产过程受到国家药品监督管理局(NMPA)的全程监控,NMPA要求企业执行从原材料采购到成品出厂的全链条质量控制,并定期进行飞行检查,在2021年,长春生物因生产记录问题曾被短暂暂停部分批次疫苗的出厂,但随后通过整改恢复了生产,这一事件反而凸显了中国监管的透明性和严厉性——任何小问题都不会被放过,从而确保了长期质量。

在国际层面,长春生物的疫苗已出口至全球数十个国家,包括匈牙利、秘鲁、巴基斯坦等,这些国家通过本地监管机构(如欧洲药品管理局EMA)的审核,确认了疫苗的安全性和有效性,多个国际研究(如发表在《柳叶刀》上的论文)也显示,长春生物生产的灭活疫苗在真实世界中副作用轻微(常见如注射部位疼痛、发热,严重不良反应率极低),且对变异毒株仍有一定保护作用。

实际应用与效果:数据说话

疫苗质量的最终检验在于实际应用,截至2023年,长春生物生产的疫苗已在中国接种超10亿剂次,并在全球范围内供应超20亿剂,大规模接种数据显示,该疫苗在降低重症率、死亡率和控制疫情传播方面发挥了关键作用,在中国2021-2022年的疫情中,接种长春生物疫苗的人群重症率降低90%以上,且未出现大规模质量相关事件。

针对公众关心的“疫苗效力随时间下降”问题,长春生物已推出加强针方案,研究显示,加强针后抗体水平显著提升,能有效应对奥密克戎等变异株,这种基于数据的持续优化,体现了企业对质量的负责任态度。

公众信任与挑战:透明化沟通是关键

尽管科学数据支持长春生物疫苗的质量,但公众信任仍面临挑战,部分源于2021年的生产记录事件,以及全球对灭活技术的一些误解(如认为其不如mRNA疫苗先进),不同技术路线的疫苗各有优势,灭活疫苗的安全性经过长期验证,更适合大规模接种。

长春生物通过公开生产线信息、发布临床数据、参与国际合作(如COVAX计划)等方式增强透明度,中国政府的“疫苗护照”政策和国际互认,也间接证明了其质量可靠性。

质量可靠,但需持续改进

总体而言,长春生物疫苗的质量是可靠的,它基于成熟技术、严格监管和真实世界数据,得到了国内外权威机构的认可,疫苗质量并非一劳永逸——随着病毒变异和疫情发展,企业需持续监控效果、优化工艺,公众也应通过科学渠道获取信息,避免被 misinformation 误导。

在未来,长春生物若能进一步公开数据、加强全球合作,其疫苗不仅将成为中国公共卫生的支柱,更能为全球抗疫贡献“中国质量”的典范。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏