在当代中国公共卫生史上,长春生物疫苗事件无疑是一道深刻的疤痕,2018年,长春长生生物科技有限公司(以下简称“长春生物”)被曝光狂犬病疫苗生产存在严重造假行为,引发全国范围的震惊与愤怒,这起事件不仅暴露了企业道德沦丧和监管漏洞,更动摇了公众对疫苗安全的信任,时隔多年,当我们重新审视这一新闻时,它所带来的教训依然振聋发聩。

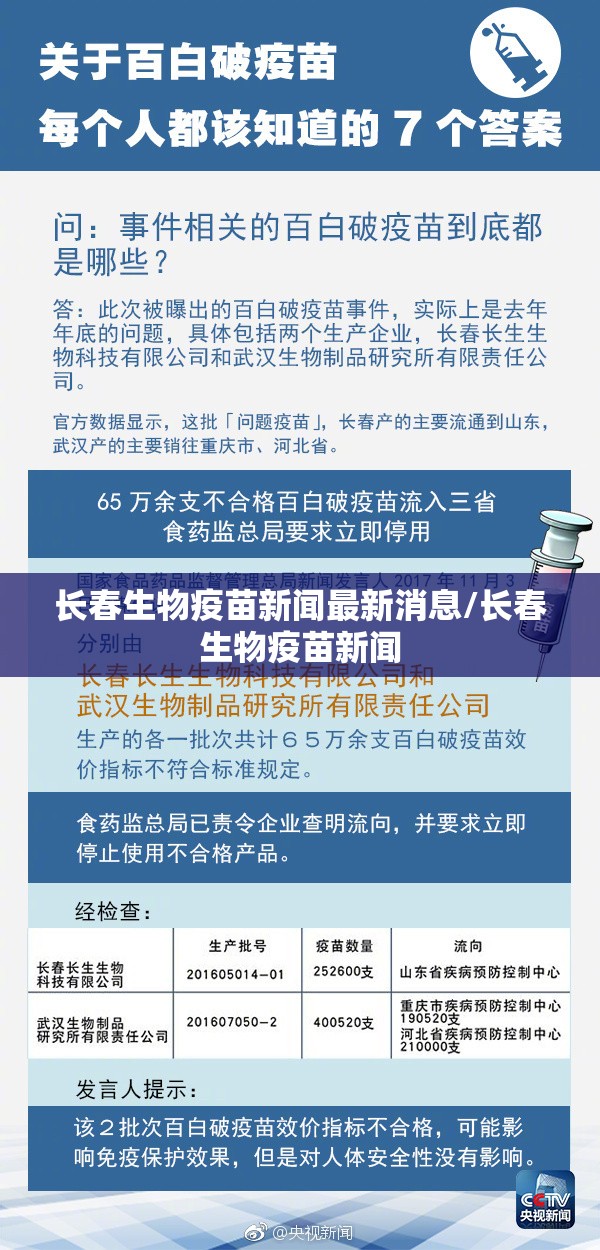

事件起源于2018年7月,国家药品监督管理局的飞行检查发现,长春生物在狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假、数据篡改等严重违法行为,随后,调查进一步揭露了该公司百白破疫苗效价不合格的问题,消息一经曝光,舆论哗然,家长们恐慌地翻找孩子的疫苗接种记录,社交媒体上充斥着愤怒与质疑,政府迅速介入,企业高管被逮捕,公司被处以91亿元的天价罚款,并最终破产退市,事件的余波远未平息。

长春生物疫苗事件的根源是多方面的,企业追逐利润至上,道德底线沦丧,长春生物作为国内疫苗生产的龙头企业,却为了降低成本、提高产量,不惜在关键生产环节造假,狂犬病疫苗的“原液勾兑”工序中,员工恶意修改参数和数据,导致疫苗效价不达标,严重威胁接种者生命健康,监管体系存在明显漏洞,尽管中国有严格的药品生产质量管理规范(GMP),但地方保护主义、监管人力不足以及事后惩处为主的模式,使得企业敢于铤而走险,事件中,监管部门的飞行检查虽最终发现问题,但事前预防和日常监督的缺失令人扼腕。

更重要的是,这起事件摧毁了公众对疫苗的信任,疫苗本是公共卫生的基石,能有效预防疾病、拯救生命,但长春生物的造假行为导致数百万剂问题疫苗流入市场,直接影响了接种者尤其是儿童的健康安全,尽管后续补救措施如召回疫苗和重新接种得以实施,但信任的崩塌并非一朝一夕可以修复,事件后,中国多地出现疫苗犹豫现象,甚至影响了其他疫苗的接种率,如HPV疫苗和新冠疫苗推广初期都遭遇了公众质疑,这种信任危机凸显了公共卫生事件中信息透明和沟通的重要性——政府和企业若不能及时公开信息,只会加剧恐慌。

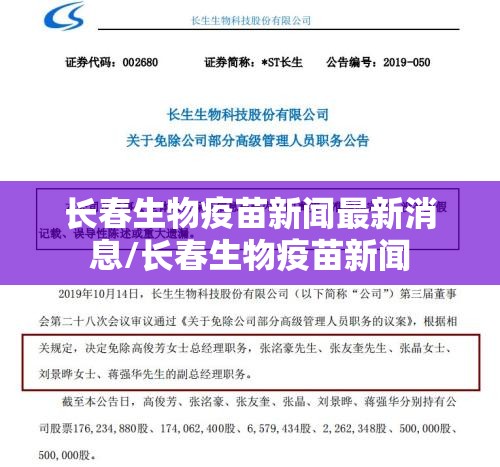

从宏观视角看,长春生物事件催生了中国疫苗监管的变革,事件发生后,国家加快了《疫苗管理法》的立法进程,该法于2019年颁布实施,确立了最严格的疫苗管理制度,包括强化全程追溯、加大处罚力度(如实行“终身禁业”条款)、并建立国家疫苗追溯协同平台,监管方式从“事后惩处”转向“全过程监管”,增加了飞行检查和抽检频次,这些改革体现了国家重塑疫苗安全的决心,但执行效果仍需时间检验,在2020年新冠疫苗研发中,中国严格的标准和透明度有所提升,但公众信任的修复仍是一个长期过程。

长春生物事件也留下了深刻的伦理启示,它提醒我们,在科技和商业高速发展的时代,企业社会责任和道德自律不可或缺,疫苗不是普通商品,它关乎生命和公共利益,任何环节的失误都可能引发灾难性后果,公众监督和媒体曝光在维护社会正义中扮演着关键角色——正是媒体的持续追问和公众的强烈反响,推动了事件的彻查和改革。

长春生物疫苗新闻不仅是一起孤立的企业违法案例,更是一面镜子,映照出中国公共卫生体系的成就与短板,它告诉我们,信任易碎,需用心守护;监管非虚,需落地生根,随着全球疫苗研发的进步,我们更应以此为鉴,坚守“生命至上”的原则,让科学和诚信成为疫苗安全的双翼,唯有如此,才能避免重蹈覆辙,真正筑牢公共卫生的防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏