2018年,长春长生生物科技有限公司的疫苗事件震惊全国,成为当代中国公共卫生领域的标志性危机,这起事件不仅暴露了企业伦理的沦丧,更折射出监管体系的深层漏洞和社会信任的脆弱性,其起因绝非偶然,而是多重因素交织下的必然结果,本文将从制度环境、企业行为、监管失效及社会心理四个维度,剖析该事件的根源,并探讨其对中国社会治理的深远启示。

利益驱动下的企业伦理崩塌

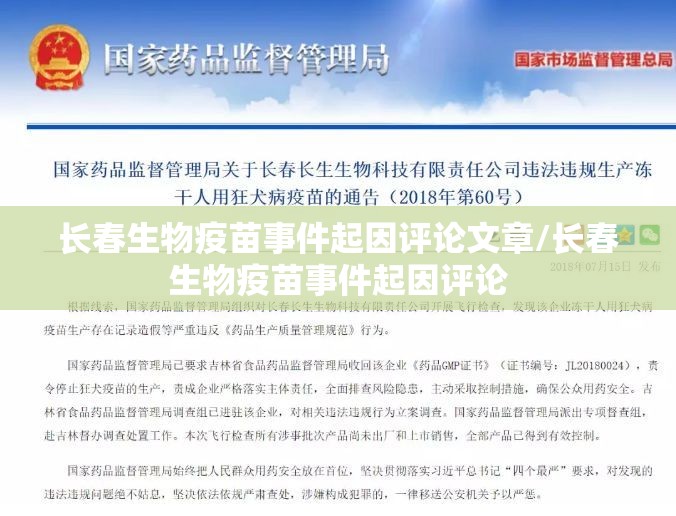

长春长生生物疫苗事件的核心起因,首先源于企业对利润的极端追逐而导致的伦理失范,调查显示,该公司为降低成本、提高效益,多次篡改生产记录、编造数据,甚至使用过期原液生产疫苗,其狂犬病疫苗生产线存在严重造假行为,百白破疫苗检验不合格却依然上市销售,这种将商业利益置于公共安全之上的行为,背后是资本市场对业绩增长的疯狂压力和企业社会责任的彻底缺失,在缺乏道德约束的环境中,企业极易陷入“底线竞争”的恶性循环——谁更敢于突破规则,谁就能获得更多市场份额。

监管体系的“纸老虎”困境

事件另一重关键起因在于监管机制的系统性失效,尽管中国拥有《药品管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规,但实际执行却存在严重短板,长春长生曾多次被检出问题,却仅被处以轻微罚款,甚至继续获得政府采购订单,这种“以罚代管”的模式暴露了监管部门的被动性和碎片化:地方保护主义使得问题企业被刻意庇护,审批与日常监督脱节,飞行检查流于形式,更深刻的是,监管资源与制药行业的快速发展不匹配——专业检查人员不足、技术手段滞后,导致监管往往停留在“文件审查”而非实质性的生产过程管控。

制度环境中的激励错配

事件背后还隐藏着制度设计中的激励扭曲,疫苗行业实行“批签发”制度,但实际操作中往往重终端检验、轻过程监管;政府采购疫苗的价格竞争机制变相鼓励企业压缩成本,长春长生曾以低于市场价30%的价格中标,而低价背后必然伴随质量风险的提升,对企业的违法违规行为处罚力度过低(事件前最高罚款仅为药品货值金额的3倍),而违法收益远高于成本,形成了“劣币驱逐良币”的反向激励。

社会焦虑与信任危机的催化

事件的爆发强度与社会心理环境密切相关,中国家长对儿童健康的高度关注、此前疫苗事件(如2016年山东非法疫苗案)留下的心理阴影,以及社交媒体时代信息的快速扩散,共同放大了公众的恐慌和愤怒,民众不仅质疑涉事企业,更将批评指向监管部门和专家系统,甚至引发对疫苗接种的普遍抵触情绪,这种信任危机的本质是公众对系统性保障机制的失望——当制度未能有效拦截问题时,个体只能通过极端情绪表达寻求安全感。

评论:走向疫苗安全的长效治理

长春生物疫苗事件绝非孤例,而是中国高质量发展进程中必须直面的一类典型问题,其根本解决需要超越“事后惩处”的思维,转向系统性治理:

第一,重构监管体系,建立独立、专业、垂直管理的药品监管机构,引入区块链等技术实现疫苗全流程追溯,打破地方保护主义对监管的干预。

第二,强化法律惩戒,2019年出台的《疫苗管理法》将故意违法行为的罚款上限提高至货值金额的30倍,并设立行业终身禁入机制,但需确保执法刚性。

第三,完善激励结构,改革政府采购标准,从“最低价中标”转向“质量优先”,建立企业社会责任评级与市场准入的联动机制。

第四,重建社会信任,通过透明公开的信息发布、第三方机构监督和公众参与机制,修复民众对公共卫生体系的信心。

长春生物疫苗事件是一面镜子,照见了发展中的短板,也映射出改革的迫切性,唯有将人民健康置于商业利益之上,通过制度创新筑牢安全底线,才能避免类似悲剧重演,真正实现“健康中国”的愿景。

字数统计:1028字

(注:本文基于公开资料分析,力求客观深度,未涉及未经证实的信息或情绪化指控。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏