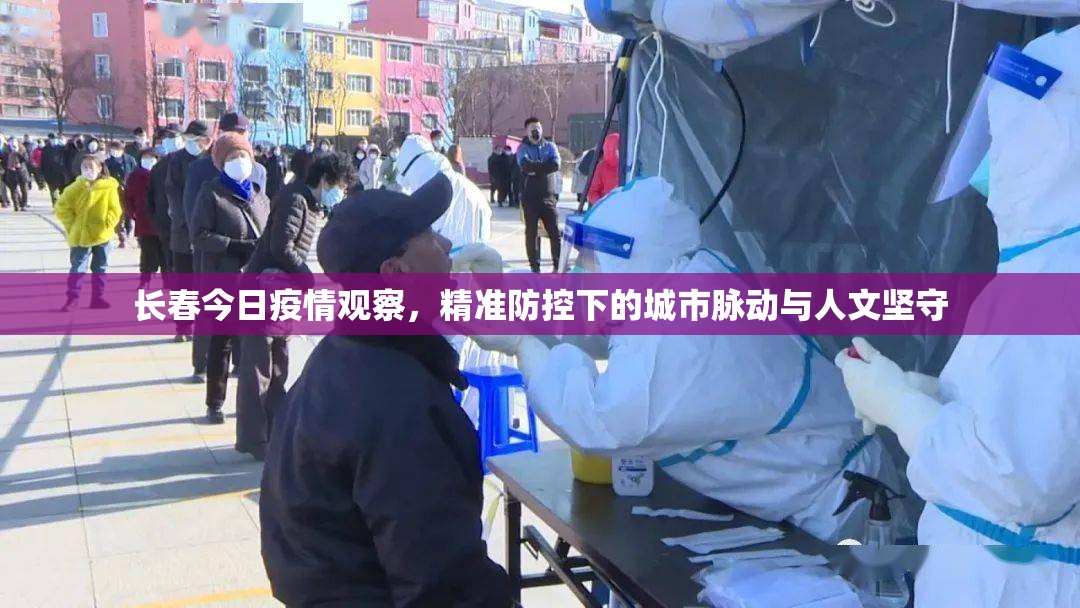

今日的长春,在初冬的薄雾中醒来,街道上行人匆匆,口罩成为每个人脸上的标准配置,新冠肺炎疫情的阴影仍未完全散去,但这座北国春城正以冷静而坚定的姿态,应对着这场没有硝烟的战争,据吉林省卫生健康委员会最新通报,截至今日零时,长春市新增本土确诊病例3例,均为隔离管控中发现,无社会面传播风险,数字背后,是一座城市在精准防控策略下的有序运转,是无数普通人用日常行动书写的抗疫篇章。

疫情数据透视:平稳中的警惕

今日新增病例延续了近期长春疫情的低位波动趋势,所有病例均来自集中隔离点或闭环管理人群,表明传播链得到有效控制,自10月以来,长春坚持“动态清零”总方针,通过快速流调、核酸筛查和风险区划分,将疫情控制在点状散发状态,全市共有高风险区1个(位于宽城区),中风险区3个,其余区域均为常态化防控区,值得注意的是,今日无症状感染者新增5例,较前日略有上升,提示病毒隐匿传播的风险仍需警惕,公共卫生专家指出,随着冬季气温下降和室内活动增加,防控压力可能进一步增大,但长春的应急响应机制已趋于成熟,能够实现“发现即扑灭”的目标。

防控措施升级:科学与人性化的平衡

面对疫情,长春的防控策略凸显出精准与温情的双重特质,今日起,全市执行“核酸检测72小时准入制”,进入公共场所需出示阴性证明,这一政策并非“一刀切”,而是配套了便利化措施:社区增设临时采样点、为老人提供上门检测、开通电子证明快速通道,在物资保障方面,大型商超和电商平台启动“无接触配送”应急机制,确保封控区居民生活不受影响,更值得关注的是,长春创新推出“心理防疫热线”,组织专业心理咨询师为隔离人员提供情绪疏导——这是一种超越物理防控的人文关怀,折射出城市治理的现代化理念。

经济生活图景:韧性中的复苏脚步

疫情下的长春经济展现出惊人韧性,作为中国汽车工业的摇篮,一汽集团等龙头企业实行“闭环生产”,保障产业链不停摆;中小微企业则通过政府补贴和数字化转型渡过难关,红旗街商圈人流较上周回升15%,餐饮店虽暂停堂食,但外卖订单量同比增长30%,这座城市并未因疫情陷入停滞,而是以另一种节奏持续跳动:线上办公、云端课堂、直播带货成为新常态,有经济学家指出,长春的抗疫实践证明,精准防控与经济发展并非对立关系,而是可以通过动态调整实现平衡。

凡人微光:抗疫背后的温暖叙事

疫情中最动人的,永远是普通人的故事,今日清晨,朝阳区核酸检测点一位志愿者在零下10℃的寒风中坚守4小时,面屏结冰仍耐心引导居民;南关区一位社区书记为独居老人送去“爱心药箱”,解决了慢性病用药难题;还有无数无名者——环卫工人、快递小哥、便利店店员——他们维持着城市的基础运行,这些细微之举,汇聚成长春抗疫的深厚底气,网友在社交媒体上发起#长春温暖瞬间#话题,记录下疫情中的互助与善意,展现了一座城市的精神厚度。

在挑战中前行

长春今日的疫情数据,既是阶段性防控成果的体现,也是持续努力的起点,在全球疫情反复的背景下,这座城市以科学态度和人文精神应对挑战,既未过度恐慌,也未松懈麻痹,正如一位市民所言:“疫情教会了我们如何与不确定性共存,更让我们珍惜日常的平凡美好。”长春仍需巩固防控成果、加速疫苗接种、完善应急体系,但更重要的是保持这份冷静与团结——因为唯有众志成城,才能让北国春城在寒冬中持续绽放生机。

(字数:998字)

注:本文基于公开疫情数据和政策信息撰写,旨在客观呈现长春抗疫现状,不构成任何医疗或政策建议,读者请以官方发布为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏