南京疫情:Delta变异株的快速扩散与防控难点

南京疫情始于机场保洁人员的突破性感染,Delta毒株凭借其极高的病毒载量和传播速度,迅速击穿了原有的防疫闭环,其特点在于:潜伏期短、传代时间快、症状不典型,这使得流调追踪变得异常困难,疫情在初期未能被立即发现和阻断,导致跨省传播链迅速形成。

对于长春而言,这座同样拥有国际机场、区域性交通枢纽的城市,南京的案例极具参考价值,它揭示出,在高度全球化的今天,任何一个口岸的失守,都可能引发全国性的连锁反应,常态化防控绝非一句口号,而是需要落实到每一个环节、每一个岗位的精细化管理。

长春的“远端响应”:防患于未然的快速机制

南京疫情发生后,长春的反应堪称“教科书式”的远端预警响应。

-

信息同步与风险预警的“即时性”:长春市疾控、交通、社区等部门迅速启动信息协同机制,通过大数据和媒体渠道,第一时间向市民通报南京中高风险地区名单,并详细梳理确诊病例的行动轨迹,这种高效的信息公开,避免了谣言传播,为后续排查工作赢得了宝贵时间。

-

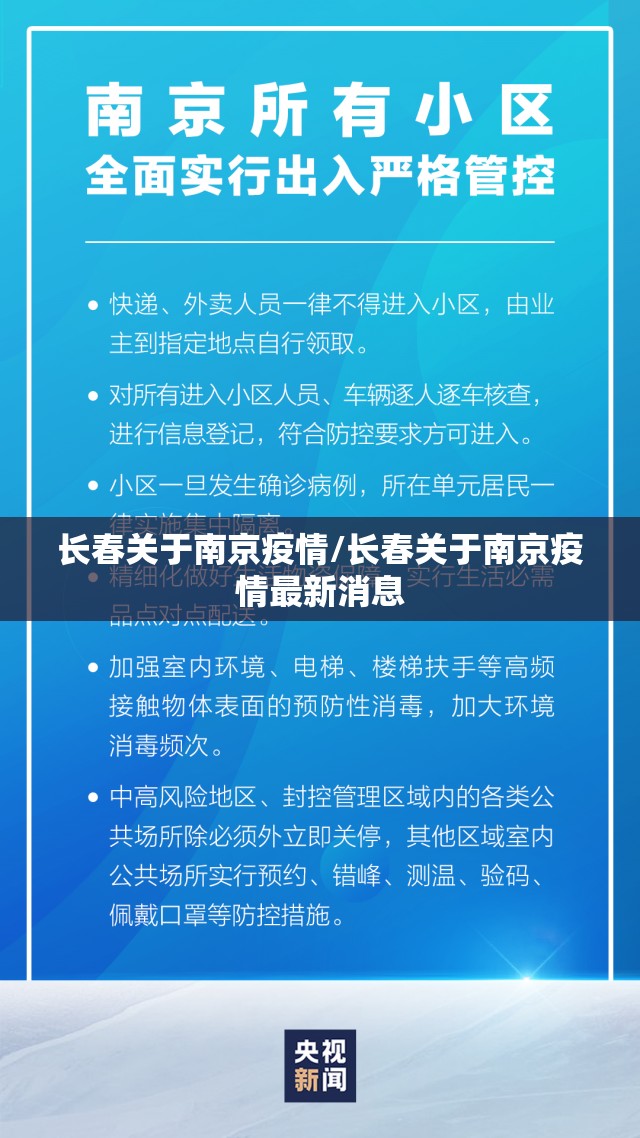

精准排查与闭环管理的“主动性”:长春立即对7月10日以来有南京旅居史的人员展开全面摸排,社区网格员、民警、志愿者组成基层防控网络,通过电话、上门等方式进行“地毯式”筛查,确保不漏一人,对所有来自或途经南京的人员,严格执行核酸检测、健康监测或隔离观察措施,形成管理闭环。

-

关键场所防控的“再升级”:机场、火车站、客运站等交通枢纽立即提升防控等级,严格执行测温、验码(健康码、行程卡)、戴口罩措施,市内医院、商超、影院等公共场所重新强化限流、消毒和人员登记制度,这种“宁防十次空,不放一次松”的态度,体现了城市的危机意识。

镜鉴与反思:长春能从南京疫情中学到什么?

南京疫情是一面镜子,照出的是全国城市共同面临的挑战,长春通过此次事件,至少可以获得三点核心启示:

口岸防控是“国门”也是“市门”的生死线 机场、海关等口岸是外防输入的第一道防线,但同时也是最脆弱的环节,长春龙嘉国际机场作为东北地区的重要航空枢纽,其防控压力不言而喻,南京的教训表明,必须对高风险岗位人员(如保洁、地勤、海关边检等)实行最严格的闭环管理、高频次核酸检测和全程疫苗接种,任何松懈都可能付出巨大代价。

基层治理能力是应对危机的“底座” 疫情应对本质上是社会治理能力的压力测试,南京疫情初期,部分基层单位出现协调不畅、信息滞后等问题,反观长春,此次高效的排查工作得益于近年来持续深耕的“网格化”治理体系,仍需进一步强化基层社区的动员能力、物资调配能力和应急响应速度,确保在极端情况下,这座城市的基本单元仍能有序运转。

市民的防疫自觉是最终的“免疫屏障” 政府的措施再严密,最终需要市民的配合才能落地,南京疫情中,部分市民的麻痹思想导致了传播链的延长,长春需持续加强公众教育,让“戴口罩、勤洗手、保持社交距离”成为深入人心的生活习惯,同时引导公众理性看待疫情,既不恐慌,也不轻视,建立起强大的社会心理防线。

迈向“智慧韧性城市”:长春的未来之路

经此一“役”,长春的目标不应仅是守住“零感染”,更应借此契机,推动城市公共卫生体系向“智慧化”和“韧性化”升级。

- 智慧防疫:利用大数据、人工智能等技术,整合交通、医疗、社区等多源数据,构建更精准的疫情预测和模拟系统,实现从“被动响应”到“主动预警”的转变。

- 韧性建设:规划建设时充分考虑平战结合,确保公共设施在疫情期间能快速转化为隔离点、物资储备中心或医疗救治点,建立更加多元化的物资保供体系,确保城市在压力下的基本运行。

- 人文关怀:在严格的防疫措施中,注入更多城市温度,如何做好被隔离人员的生活保障和心理疏导,如何关爱抗疫一线工作人员,这些都是衡量一座城市文明程度和治理效能的重要标尺。

南京的疫情风波渐趋平息,但它留下的思考却深远而沉重,对于长春而言,这场千里之外的疫情,是一次真实的压力测试,更是一堂深刻的公共安全课,它提醒我们,在这场与病毒的长跑中,没有一座城市是孤岛,唯有始终保持敬畏,保持警惕,不断查漏补缺,强化社会的每一个免疫细胞,才能守护好这座北国春城的安宁与繁荣。

未来的挑战依然未知,但通过今天的镜鉴与努力,长春必将锻造出更强大的韧性,从容应对任何风雨。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏