在全球疫情持续演变的背景下,中国各地的防疫措施和疫情动态备受关注,云南省,作为中国西南边陲的重要省份,其疫情情况不仅关系到本地民生,更对区域经济和国家边境安全产生深远影响,本文将从疫情数据、防控政策、经济影响、社会反应和未来挑战等多个维度,全面分析云南省的疫情现状,并提供独到见解。

疫情数据与趋势:总体可控,但风险犹存

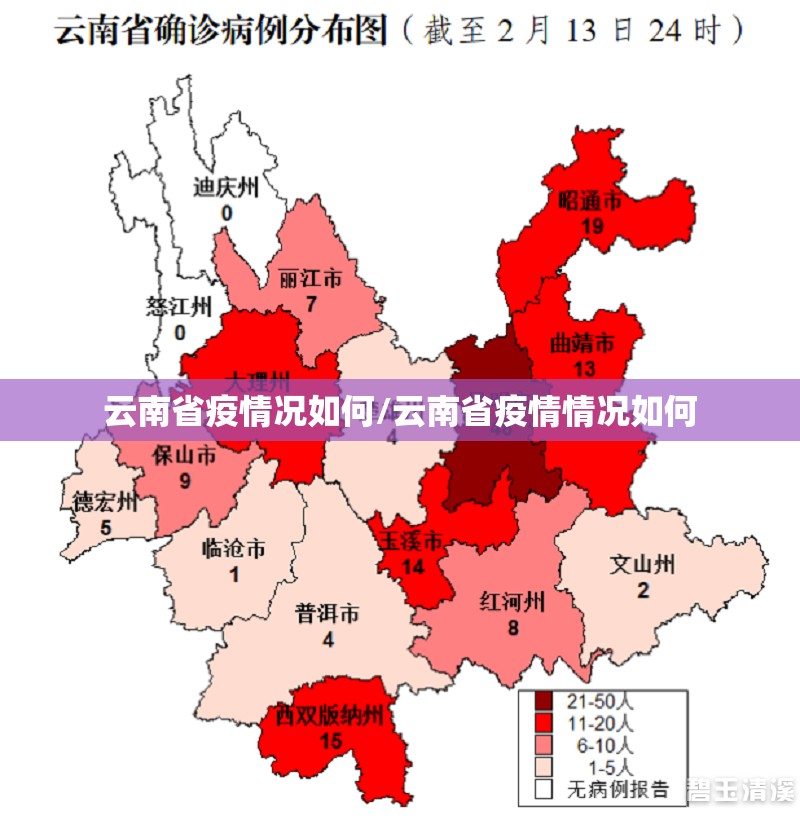

截至2023年,云南省的疫情总体呈现“零星散发、局部可控”的特点,根据云南省卫生健康委员会发布的数据,2022年至2023年初,云南省累计报告新冠肺炎确诊病例约5000例,其中境外输入病例占比超过60%,主要来自邻近的缅甸、老挝等国家,云南边境线长达4060公里,是中国与东南亚国家交往的重要门户,这一地理特征使其成为境外输入风险的高发区。

随着奥密克戎变异株的全球蔓延,云南省的疫情出现小幅波动,2023年第一季度,瑞丽、河口等边境城市曾出现短暂聚集性疫情,但通过快速响应机制,均在数周内得到控制,疫苗接种方面,云南省全程接种率已超过90%,第三剂加强针接种率稳步提升,为群体免疫提供了基础保障,边境地区的流动人口和跨境贸易活动仍使疫情存在不确定性,需持续警惕。

防控政策:精准化与动态调整

云南省的防控政策以“科学精准、动态清零”为导向,结合本地特点采取了多项特色措施,强化边境管控,通过“人防+技防”结合的方式,在边境线设置物理屏障和智能监控系统,并实行“分段包保”责任制,减少非法越境带来的输入风险,推行区域化分级管理,高风险地区如瑞丽市曾实施短暂封控,而低风险地区则保持正常生产生活秩序,避免“一刀切”带来的社会成本。

云南省还注重核酸检测和溯源效率,在昆明、大理等主要城市,常态化核酸检测点覆盖率达95%以上,边境口岸实行“即采即检”模式,确保早发现、早隔离,这些措施不仅有效遏制了疫情扩散,也为全国防疫提供了“云南经验”,但政策执行中也面临挑战,如边境居民对频繁检测的疲劳感,以及跨境物流受阻对贸易的影响。

经济影响:旅游业受挫,新业态崛起

疫情对云南省经济造成了显著冲击,尤其以旅游业为甚,云南省素有“旅游大省”之称,2019年旅游业收入占GDP比重超过50%,但疫情期间,跨省游受限和局部封控导致游客数量锐减,2022年,全省接待游客量较2019年下降40%,丽江、西双版纳等热门目的地收入大幅下滑,中小旅游企业面临生存压力,部分民宿和旅行社被迫转型或关闭。

危机中也孕育新机,云南省加速推进“数字文旅”和本地游市场,通过线上直播、虚拟景区等方式吸引游客;跨境电商和绿色农业成为新增长点,依托中老铁路开通,云南与东南亚的贸易额在2022年逆势增长15%,缓解了部分经济压力,政府还推出纾困政策,如减税降费和消费券发放,帮助企业和居民渡过难关。

社会反应:民生保障与公众心态

云南民众对疫情的反应总体理性,但也存在差异化声音,在边境地区,频繁的核酸检测和出行限制使部分居民产生“防疫疲劳”,尤其是少数民族社区,其传统生活方式受到一定影响,但大多数人对防控措施表示理解,认为这是保障健康必要的代价,社会互助机制也在疫情中凸显,例如社区志愿者组织为隔离居民提供生活物资,心理热线服务覆盖全省,缓解了焦虑情绪。

民生保障方面,云南省政府注重平衡防疫与生活需求,2023年,省财政拨付专项资金用于低收入群体补贴,并确保医疗资源不挤兑,教育领域推行“线上+线下”混合模式,减少学业中断,这些举措维护了社会稳定,但农村和边境地区的医疗资源不均问题仍需改善。

未来挑战与展望

云南省疫情的未来发展取决于多重因素,短期内,境外输入风险仍是最大挑战,尤其是东南亚国家疫情波动可能带来新变异株威胁,长期看,需探索防疫与开放的平衡,例如通过“健康护照”或国际旅行试点,逐步恢复跨境往来,经济复苏依赖产业结构优化,如发展健康产业和智慧边境管理。

从全局视角,云南省的防疫实践为中国乃至全球边境地区提供了借鉴:既要坚持科学防控,也需注重人文关怀和经济韧性,随着疫苗和药物的进步,云南有望在防控常态化中找到一条可持续发展之路。

云南省的疫情情况总体可控,但复杂性和挑战不容忽视,通过数据驱动的政策、经济转型和社会协同,云南正努力走出疫情阴影,这场战役不仅是卫生战,更是对治理能力和人民韧性的考验,唯有在科学与人性化之间找到平衡,才能实现真正的“疫后重生”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏