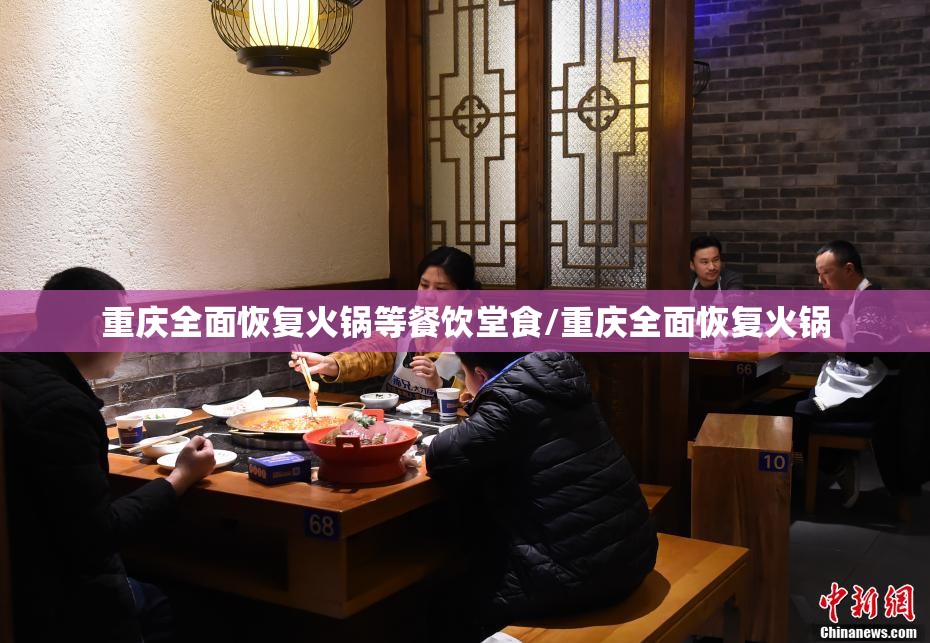

"老板,来份特辣锅底!"随着一声熟悉的吆喝,重庆街头巷尾的火锅店再次沸腾起来,5月18日,重庆市宣布全面恢复火锅堂食服务,这座以"火锅之都"闻名的山城,终于找回了最具辨识度的生活韵律,据统计,恢复首日,全市超过1.2万家火锅店接待顾客突破50万人次,锅底消耗量达30余吨,麻辣鲜香的气息重新弥漫在长江与嘉陵江交汇的上空,但这场"火锅复工"绝非简单的商业重启,它折射出的是一座城市在疫情冲击下的自我修复能力,是重庆人用麻辣鲜香书写的生活宣言。

重庆火锅的历史本身就是一部逆境重生的传奇,抗战时期,长江码头工人将动物内脏与辛辣调料同煮,创造了这种粗犷而热烈的饮食方式;上世纪90年代国企改革时,下岗工人支起九宫格,将火锅发展为城市名片;2003年非典、2008年汶川地震后,重庆人都在火锅蒸腾的热气中寻找慰藉,正如当地文化学者王渝生所言:"重庆火锅的锅底越熬越香,重庆人的韧性越挫越强。"这种历经沧桑却愈发醇厚的特质,在本次疫情期间展现得淋漓尽致。

疫情期间,重庆火锅行业展开了一场惊心动魄的"花式自救",珮姐老火锅研发"火锅外卖机器人",实现全程无接触配送;周师兄大刀腰片推出"家庭迷你锅",将传统九宫格缩小为办公桌尺寸;秦妈火锅开创"直播涮毛肚",主播边吃边讲解吸引数万观众,数据显示,2-4月重庆火锅外卖订单量同比增长470%,电商平台火锅底料销量翻了三番,这些创新不仅维系了8万多从业者的生计,更重塑了传统餐饮业的商业模式。"我们不是在等待春天,而是在创造春天。"渝味晓宇火锅创始人张平的话道出了行业心声。

火锅堂食的全面恢复,触发了重庆社会心理的微妙变化,在解放碑商圈,三代同堂的家庭围着红油翻滚的锅底举杯;在洪崖洞景区,外地游客对着鸳鸯锅拍照打卡;在社区老店,老顾客与服务员互道"好久不见",这种重聚不仅释放了被压抑的消费需求,更修复了因社交隔离而受损的人际联结,心理学家李明观察到:"重庆人通过共食火锅重建安全感,锅中沸腾的不只是食材,更是对正常生活的渴望。"某火锅店设置的"解压包厢",允许顾客摔打特制辣椒发泄情绪,预约已排到两周后。

重庆经验为服务业复苏提供了独特范本,政府推出的"火锅专项贷"为商户提供零抵押贷款;市场监管部门简化临时占道经营审批;疾控中心制作"火锅防疫指南"动画短片,这套组合拳使复工速度比预期提前两周,但更深层的启示在于:城市韧性的核心是文化韧性,当北京用胡同茶馆、上海用咖啡馆、成都用茶馆恢复城市元气时,重庆选择了最具地域特色的火锅作为复苏载体,这种将危机应对与文化认同相结合的策略,或许比单纯的经济刺激更具持久力。

夜幕降临,长江索道下的火锅店亮起灯笼,服务员托着层层叠叠的菜品穿梭于方桌之间,食客们将毛肚在滚汤中"七上八下",此刻的重庆,正用最地道的方式宣告:生活从不会真正停摆,它只是换种方式继续,当红油再次沸腾,这座城市向世界展示的不仅是一种美食的回归,更是一种生活哲学的胜利——在逆境中保持滚烫的热情,在挑战前坚守本真的滋味,这或许就是重庆火锅教给我们最重要的一课:只要火不灭,锅总会再开。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏