手机屏幕的光映照着凌晨三点的脸庞,指尖滑动间,一连串数字在直播画面中跳动——长春新增确诊87例,无症状感染者42例,弹幕如蝗虫过境般飞速掠过:“长春加油!”“物资怎么送?”“我家小区封了”,在这场被镜头切割的疫情叙事中,我们共同参与着一场盛大的数字仪式,却无人听见屏幕背后那些被消音的个体呼喊,当疫情被压缩成滚动的确诊数据和煽情口号,真实的长春正在成为我们集体视野中的“情感孤岛”。

疫情直播创造了一种奇特的“共在幻觉”,千万网民通过弹幕发出“与长春同在”的呐喊,仿佛点击发送的瞬间就完成了道德义务,然而这种参与感恰如鲍德里亚所警示的“超真实”——比真实更真实的拟像,我们消费着疫情的数字景观,将复杂的人类灾难简化为可轻松消遣的媒体产品,长春某被封控小区的居民在采访中苦笑:“看你们直播我们,就像在看野生动物纪录片。”当活生生的人的苦难成为他者眼中的视听奇观,最残酷的疏离便已完成。

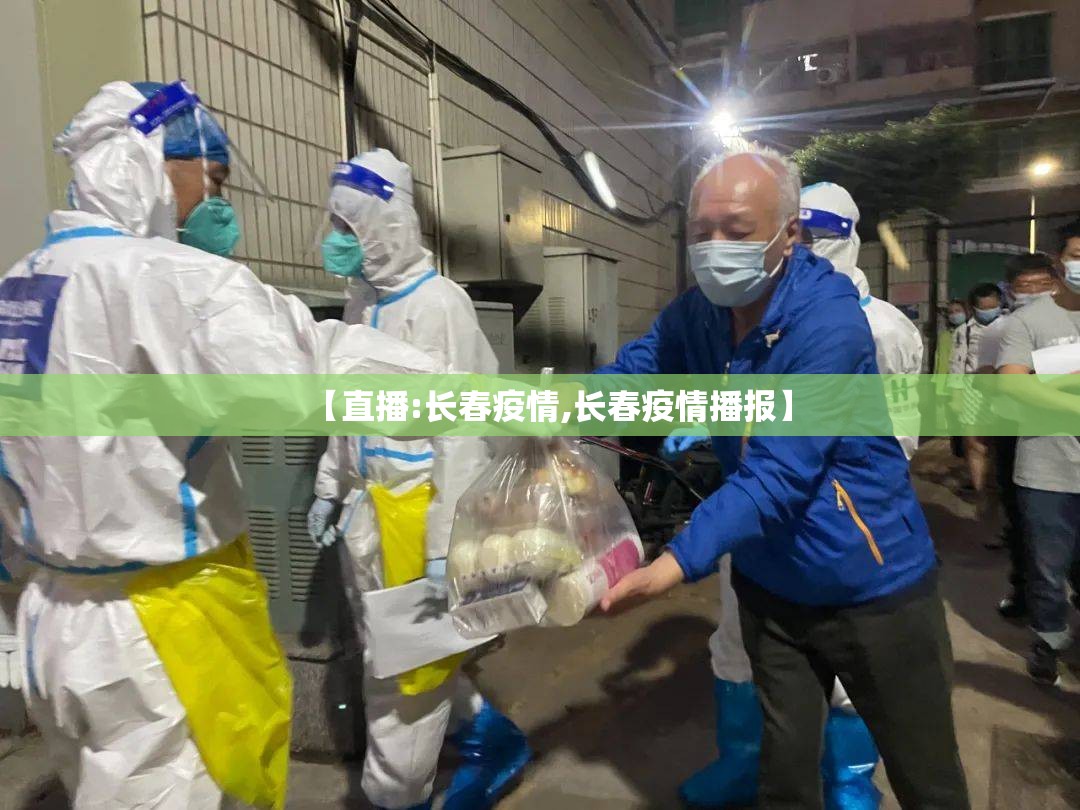

在算法驱动的直播时代,情绪成为最抢手的硬通货,镜头执着地对准哽咽的“大白”、阳台合唱的居民、堆成山的快递包裹,精心剪辑的泪点每十分钟准时出现,然而这些碎片化的情感爆发,恰恰遮蔽了更系统性的生存困境——独居老人断药危机、慢性病患者就医无门、外来务工者断炊威胁,某直播平台内部流出的备忘录写得分明:“寻找正能量故事,淡化管理失误,突出个体奉献”,在情感流量的收割中,结构性困境被巧妙地转化为个体命运的悲情叙事。

更令人心惊的是“数字鸿沟”背后的认知暴力,当城市精英们通过直播开展“云监督”“云指导”时,真正陷入困境的群体却因数字门槛沦为“不可见的人”,长春某老旧小区内,37%的老年人无法操作智能手机,他们不会发弹幕、不懂抢菜程序、不知如何求助,他们的生存焦虑被隔绝在直播时代的声浪之外,成为数据废墟里的沉默尘埃,一位社区志愿者坦言:“我们每天接到几十个纸质手写的求助条,这些从来不会出现在直播里。”

疫情直播本质上是一场被规训的叙事狂欢,哪些画面可以播出、哪些声音能被放大、哪些议题允许讨论,无不经过精密计算,当真正的质疑被“404”吞噬,当合理的诉求被“正能量”覆盖,直播反而成为了秩序维护的工具,我们沉迷于这种被许可的“伪参与”,在虚拟空间中发泄完道德激情后,继续安心地做秩序顺民,正如一位长春市民在日记中所写:“他们直播我们的眼泪,却屏蔽我们的质问。”

要打破这种集体性失语,必须重建疫情中的人文视角,与其追逐那些被精心编排的泪点瞬间,不如倾听那些微弱却真实的日常声音——社区群里自发的物资调剂,邻里之间共享的药品清单,志愿者手绘的买菜流程图,在某个被封控的长春小区,居民们用晾衣杆传递锅碗瓢盆的故事从未进入直播镜头,却是这座城市最真实的生命脉络。

在疫情直播的喧嚣中,或许我们更需要一种“向后看”的勇气——避开流量追逐的聚光灯,主动寻找那些被叙事遗忘的角落,每一个数字背后都是一个挣扎的生命,每一帧画面之外都有未被言说的苦痛,真正的共情不是隔着屏幕点赞转发,而是对那些无法发声者保持最大的敬畏与关注。

当长春疫情终将成为历史数据中的一个小小注脚,但愿我们记住的不是那些精心编排的直播瞬间,而是努力打捞起所有被时代浪潮淹没的个体叙事,唯有如此,才能避免下一次灾难来临时,我们再次沦为沉默的看客——在光的照耀下,却对黑暗视而不见。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏