2022年春季,长春这座素有“北国春城”美誉的城市,遭遇了自新冠疫情爆发以来最严峻的考验,奥密克戎变异株的快速传播,让这座拥有900多万人口的城市按下了“暂停键”,封控管理、全员核酸、物资保供……一系列关键词构成了长春疫情影响的复杂图景,这场疫情不仅是一场公共卫生危机,更是一次对城市治理能力、社会协同水平和民众心理韧性的全面检验。

经济与社会活动的骤然放缓

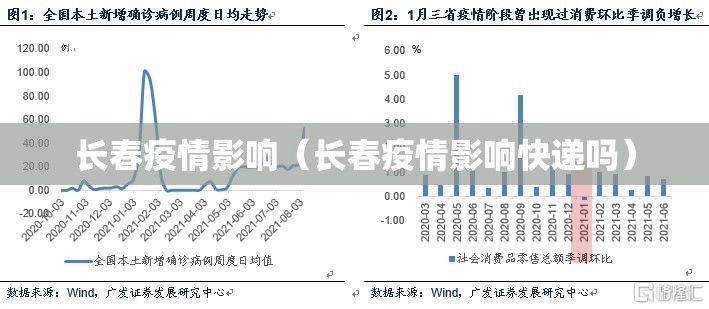

作为吉林省的省会和中国东北地区重要的工业基地,长春的疫情封控对经济和社会活动产生了深远影响,一汽集团等大型企业的暂时停产,对全国汽车产业链造成了连锁反应,中小微企业更是面临巨大压力,餐饮、零售、旅游等行业几乎陷入停滞,据初步估算,长春疫情封控期间的日均经济损耗数以亿计,许多家庭收入锐减,特别是灵活就业人员和低收入群体生活受到较大冲击。

社会活动方面,学校转为线上教学,大学校园实施封闭管理,各类公共文化场所关闭。 weddings、funerals等人生重要仪式不得不从简办理,甚至推迟,这些变化不仅打乱了正常生活节奏,也对民众心理健康产生了潜在影响,社交媒体上,既有对疫情防控的理解支持,也有对生活不便的抱怨焦虑,形成了复杂的情感叙事。

疫情防控体系的压力测试

长春疫情是对当地疫情防控体系的极端压力测试,在疫情初期,医疗资源一度紧张,核酸检测能力不足,隔离设施短缺等问题相继暴露,一些市民反映就医难、买菜难,暴露出应急体系中的短板,这些困难在社交媒体上被放大,引发了全国关注。

随着国家工作组的指导和全国资源的调配,长春的防控体系快速调整优化,方舱医院连夜建设,核酸检测能力几何级提升,物资保供渠道逐步畅通,基层社区工作者、医务人员和志愿者组成的防控网络,成为这座城市最坚实的防线,一位连续工作20天的社区书记在接受采访时坦言:“我们确实遇到了困难,但每个人都在竭尽全力。”

科技赋能与制度创新

长春疫情中,科技赋能疫情防控的作用尤为突出。“吉事办”小程序的功能快速迭代,整合了核酸检测、健康码、物资订购等多种功能,无人机配送、智能机器人等新技术在封控区开始试点应用,减少了人员接触风险,这些数字抗疫实践,为未来智慧城市建设和应急管理提供了宝贵经验。

制度创新同样值得关注,长春建立了“市-区-街道-社区-小区”五级联动的保供体系,通过“蔬菜包”标准化配送、特殊人群绿色通道等机制,尽力保障民生需求,虽然初期有过波折,但这些创新实践体现了城市治理在危机中的进化能力。

人文关怀与社会韧性

在冰冷的疫情数据背后,是温暖的人文关怀和强大的社会韧性,邻里之间的互助团购、“共享菜篮”计划、免费为抗疫人员提供餐食的餐馆……这些自发的民间行动,编织了一张社会支持网络,心理援助热线、在线健康咨询等服务的开通,关注到了民众的心理健康需求。

一位参与志愿服务的大学教师说:“这次疫情让我看到了长春最真实的一面——有困难,但更有克服困难的勇气和智慧。”这种社会资本的无形积累,或许是最宝贵的抗疫财富。

后疫情时代的思考与启示

长春疫情的影响超越了一场公共卫生事件本身,它促使我们思考超大城市如何平衡疫情防控与经济社会发展的关系,如何构建更加弹性、高效的应急管理体系?如何更好地保障弱势群体在危机中的权益?如何建立平战结合的物质储备和产能保障机制?

这些问题的答案,或许就藏在长春抗疫的经验与教训中,随着社会面逐步清零、生产生活有序恢复,长春正在走出疫情的阴影,这场“倒春寒”终将过去,而它留下的不应只是创伤记忆,更应是推动城市治理现代化和社会进步的重要契机。

长春的疫情故事是中国抗疫叙事的一个章节,它既展现了挑战与困难,更彰显了 resilience(韧性)与希望,当春天真正到来时,这座北国春城必将焕发新的生机,而那些抗疫中的感动与思考,将成为城市发展不可或缺的精神财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏