2022年3月,长春这座素有“北国春城”之称的城市,因奥密克戎变异株的突袭而按下暂停键,随着疫情扩散,长春市政府发布了一系列封闭小区通知,这不仅是防控措施的必要环节,更成为考验城市治理能力与人文关怀的试金石,封闭通知的背后,是政策执行的严谨、社区服务的细致,以及普通市民的坚韧与配合,本文将深入探讨长春疫情封闭小区通知的发布、实施与影响,并反思其独特价值。

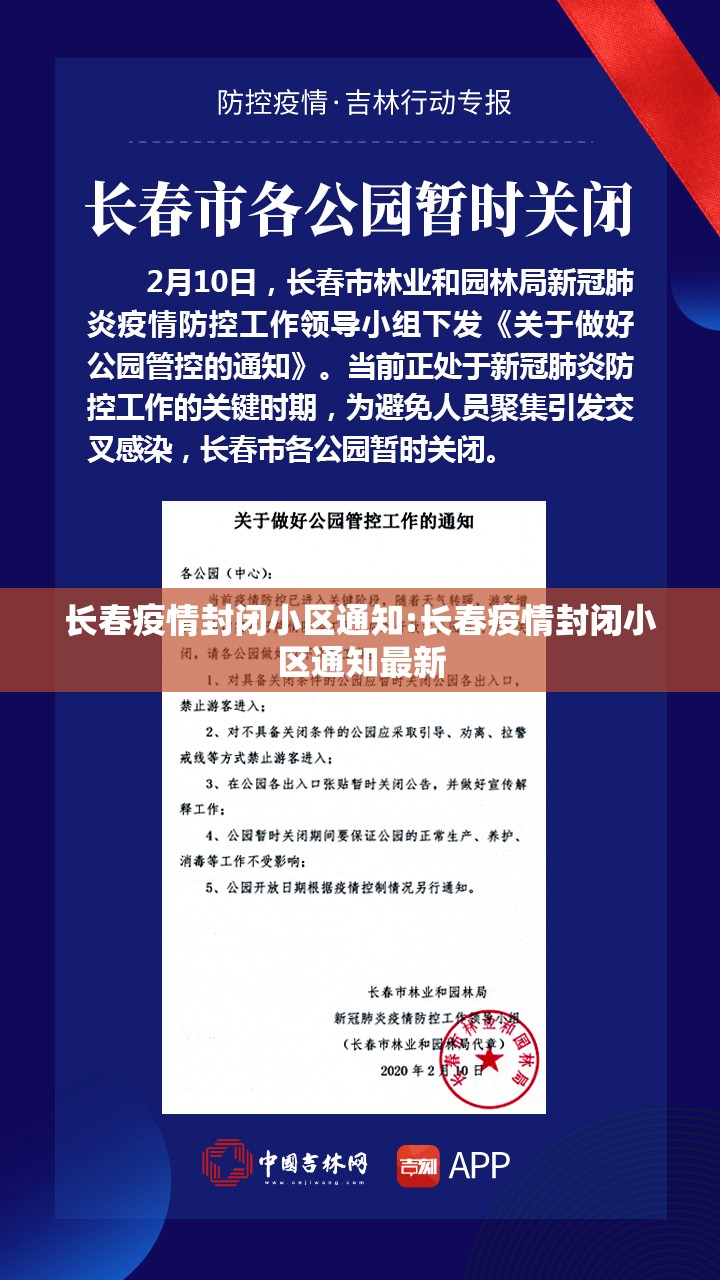

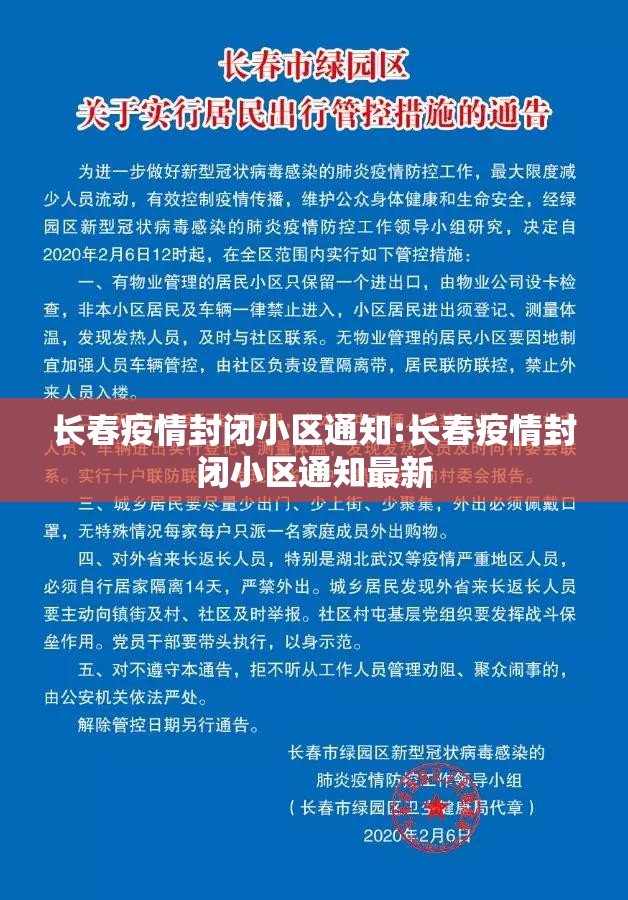

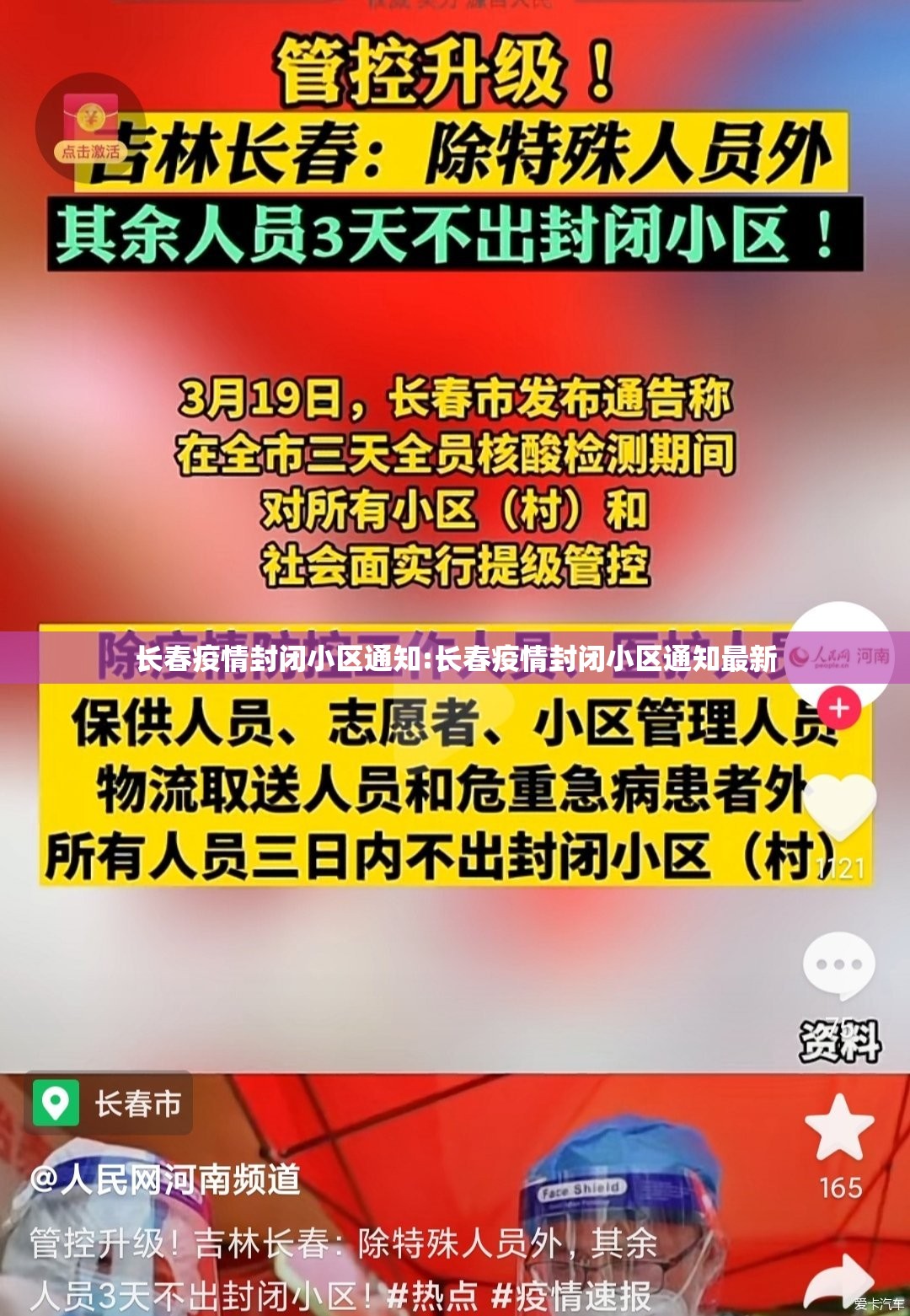

长春的封闭小区通知并非简单的一纸公文,而是多层次、动态调整的系统工程,通知通常通过官方渠道(如社区微信群、街道办公告栏、政府网站)实时发布,内容涵盖封闭范围、起止时间、物资配送安排、核酸检测要求及应急联系方式,以长春某区为例,通知细节甚至精确到垃圾处理时段和宠物照料指南,体现了极致的精细化治理,这种透明度减少了谣言传播,增强了市民的信任感,值得注意的是,长春在通知中强调了“分类管控”:对封控区(确诊楼栋)实行足不出户,对管控区(整个小区)限制流动,而对防范区(周边区域)则适度放开,这种差异化策略既遏制了病毒扩散,又避免了“一刀切”的弊端。

通知的执行过程并非一帆风顺,长春作为老工业基地,老旧小区居多,人口结构复杂,老年人比例较高,初期,部分居民因信息获取不畅或数字鸿沟问题,未能及时了解通知内容,一些独居老人不熟悉智能手机,依赖社区喇叭或上门通知,对此,长春社区工作者创新采用“双轨制”传达:线上推送结合线下敲门,确保通知全覆盖,物资保供成为封闭中的最大挑战,通知中承诺的“菜篮子”工程,通过政府协调超市、电商平台和志愿者团队,实现了从采购到配送的闭环管理,社交媒体上,市民分享的“物资包图片”——包含蔬菜、肉类和药品——成为长春抗疫的温暖注脚。

封闭通知的人文维度,是长春疫情中最动人的部分,通知不仅是冷冰冰的规章,更承载着城市温度,许多社区在通知末尾添加了鼓励性话语,如“携手抗疫,静待花开”,并附上心理援助热线,志愿者和物业人员化身“临时家人”,为居民代购药品、护送孕产妇就医,甚至举办线上文化活动(如阳台音乐会),这些细节凸显了长春人的凝聚力:市民在遵守通知的同时,主动参与邻里互助,转化了封闭带来的孤立感,一位长春市民在微博上写道:“通知锁住了小区的大门,但打开了人心的窗户。”

从更广视角看,长春的封闭小区通知反映了中国抗疫模式的优劣势,优势在于高效的组织能力和资源动员:通知下发后,基层执行迅速,减少了疫情外溢风险,据吉林省卫健委数据,封闭措施使长春在四周内实现了社会面清零,但劣势亦不容忽视:长期封闭对经济民生造成冲击,尤其小微企业和小贩生计受损,后续政策调整中,长春逐步推行“精准解封”,通知中增加了解封条件和评估机制,体现了灵活性与科学性。

长春疫情封闭小区通知不仅是应急管理的工具,更是城市治理现代化的缩影,它展现了政府在危机中的责任担当,也见证了普通人的 resilience(韧性),此类通知可进一步优化:利用大数据预测疫情走势,实现更早预警;加强老年人等弱势群体的服务保障;建立反馈机制,让市民参与政策制定,长春的经验提醒我们,抗疫不仅是科学与病毒的赛跑,更是人性与制度的共舞,正如一名社区工作者所言:“通知是纸上的字,但守护的是每个人的春天。”

通过长春的案例,我们看到封闭通知如何从文本转化为行动,从约束升华为守护,这座城市的坚守,为全球抗疫提供了中国样本——严格却不失温暖,果断而充满希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏