在重庆这座8D魔幻都市的夜幕下,当大多数人都已进入梦乡,位于渝北区的重庆市疫情防控指挥中心依然灯火通明,一部部24小时待命的电话,如同城市的"神经末梢",随时准备接收来自各方的疫情信息与求助,这部被市民亲切称为"生命热线"的电话系统,背后隐藏着怎样不为人知的运行机制?又是如何在一次次疫情大考中经受住考验的?

热线背后的"最强大脑"

重庆市疫情防控24小时热线并非简单的电话接听中心,而是一个融合了智能科技与专业团队的"战疫中枢",走进指挥中心,首先映入眼帘的是占据整面墙的电子大屏,实时显示着全市疫情动态、热线呼入量、问题分类统计等数据,这套自主研发的"疫情防控智能应答系统",能够自动识别来电者语音中的关键词,在接线员接听前就完成初步分类。

"我们接到的电话五花八门,从健康码异常咨询到隔离政策解读,从核酸检测点到特殊人群求助。"已在热线工作两年的接线员王敏告诉记者,"系统能在3秒内将电话转给最合适的接线员,确保80%的常规问题在2分钟内解决。"数据显示,这套系统使热线接听效率提升了40%,在2022年11月疫情高峰期,单日处理来电超过1.2万通。

24小时在线的"城市免疫系统"

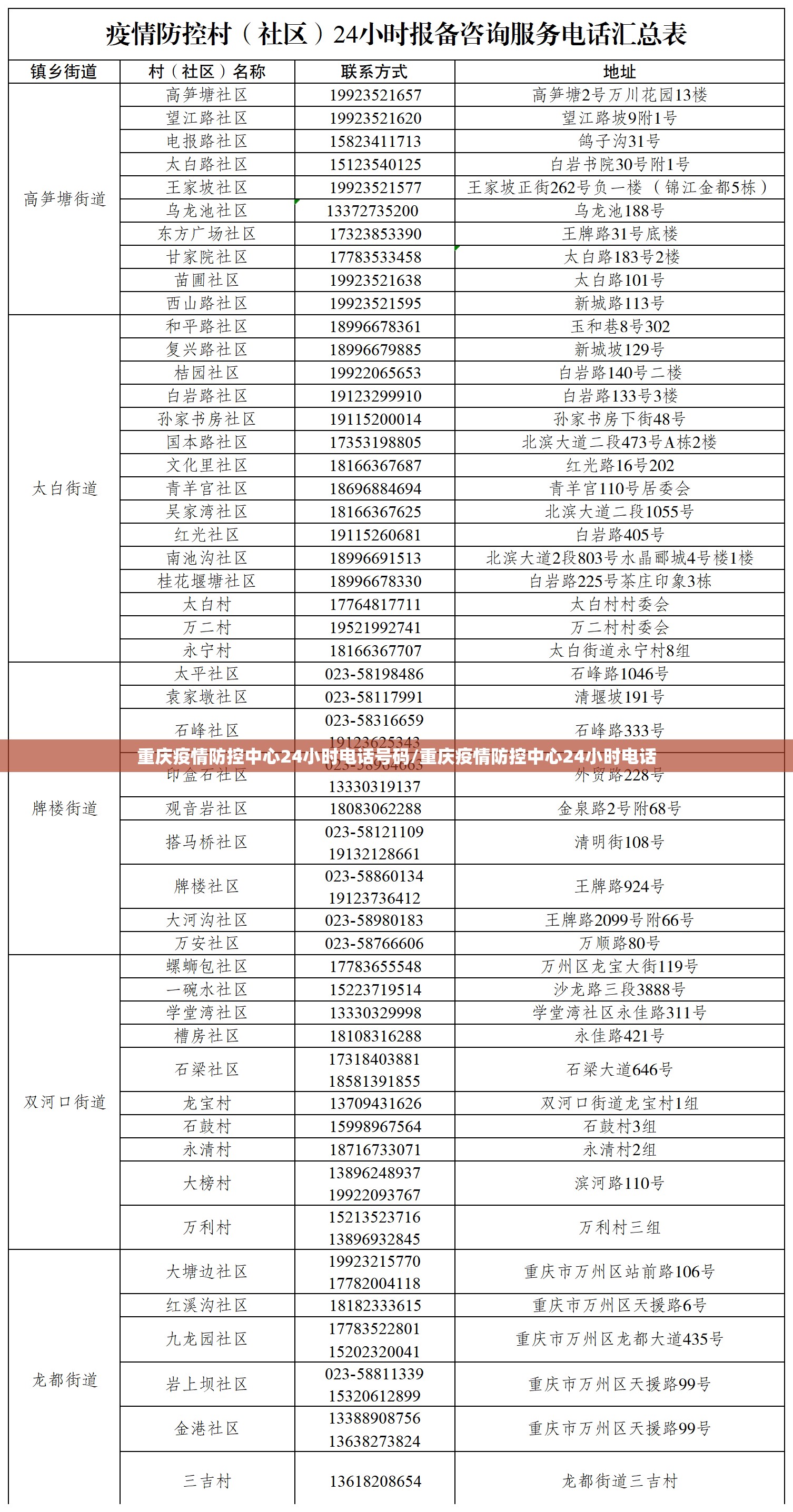

重庆疫情防控热线采取"三班倒"工作制,确保任何时候都有30名以上专业人员在线,这个由疾控专家、心理咨询师、语言服务志愿者组成的特殊团队,构成了城市公共卫生应急体系的"第一响应梯队"。

"凌晨2点到4点往往是求助电话的高峰期。"值班组长李建国透露,"这时候打来的往往是最紧急的情况——突发疾病的隔离人员、即将分娩的孕妇、需要定期血透的患者..."为此,热线专门建立了"绿色通道"响应机制,与120急救中心、各大医院急诊科实现数据直连,确保特殊需求在15分钟内得到处置。

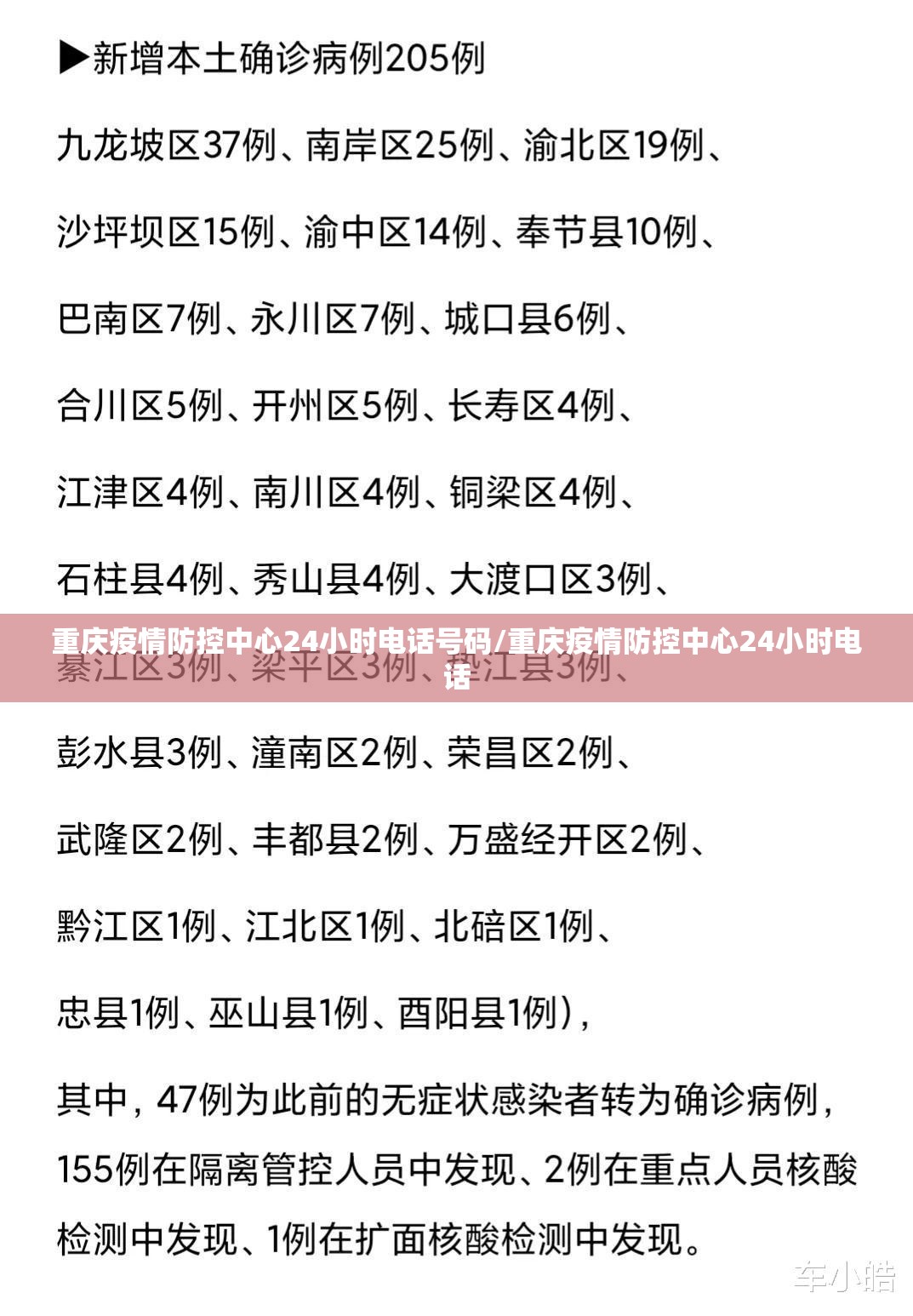

在2022年夏天重庆遭遇罕见高温与疫情叠加的困难时期,这条热线创造了单日协调解决427起紧急医疗需求的记录,家住沙坪坝区的张女士回忆:"当时怀孕38周的我突然健康码变红,是热线工作人员10分钟内联系好了定点医院,还安排了专用转运车。"

从"咨询台"到"连心桥"的进化

随着疫情防控常态化,重庆疫情防控热线也在不断升级功能,现在的热线不仅是信息窗口,更成为了解民情的"传感器"和化解矛盾的"减压阀"。

在江北区某封控小区,热线接到多位居民反映买菜难问题后,立即启动"保供响应"程序,12小时内组织商家建立"移动菜市";在渝中区,针对外籍人士的咨询需求,热线增设英语、韩语等8语种服务;针对听障人士,还开通了手语视频接听功能。

"每个电话背后都是一个具体的人、具体的困难。"市卫健委应急办主任周颖说,"我们要求接线员既要讲政策精度,也要有民生温度。"为此,热线团队每月都要接受心理疏导培训,学习如何在高压环境下保持耐心与专业。

科技赋能下的"智慧防线"

当前,重庆疫情防控热线正在向"智能化+人性化"方向深度转型,新上线的"智能语音助手"可自动回答30类常见问题,释放了约20%的人力资源;"疫情地图"功能让市民通过短信就能获取最近的核酸检测点实时人流量信息;而"语音情绪识别系统"则能及时发现来电者的焦虑情绪,优先转接人工服务。

"未来我们将把热线打造成为平战结合的综合性公共服务平台。"重庆市疫情防控指挥部相关负责人表示,这条永不间断的电话线,将继续守护着山城人民的健康安全,成为超大城市精细化治理的"重庆样本"。

在手机通讯录里,许多重庆市民都存着这个24小时开通的号码,它不只是一串数字,更是这座城市在特殊时期给予每位市民的一份安心承诺——无论何时何地,你都不会独面疫情。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏