疫情下的重庆,轨迹背后的故事

2022年,重庆市多次面临新冠疫情的挑战,而每一次疫情的扩散都与“活动轨迹”密切相关,从商场、餐厅到地铁、社区,病毒的传播路径牵动着千万市民的心,本文将以重庆市疫情活动轨迹为核心,深入分析关键传播场所、典型病例的流动路径,并探讨如何从这些数据中汲取经验,优化未来的疫情防控策略。

重庆市疫情活动轨迹的关键特征

人员密集场所成为传播“放大器”

在重庆市多轮疫情中,商场、超市、农贸市场等人员密集场所频繁出现在流调报告中,2022年8月沙坪坝区疫情中,某大型商超因通风不良、人员聚集,导致短时间内出现数十例关联病例,类似的情况也发生在渝北区某火锅店,由于就餐环境封闭,病毒通过气溶胶传播,造成聚集性感染。

公共交通成为传播“纽带”

重庆作为山城,地铁、公交是市民出行的主要方式,多起案例显示,感染者曾在同一时段乘坐轨道交通3号线、1号线等,导致病毒跨区传播,2022年11月的一起疫情中,一名无症状感染者在早晚高峰乘坐地铁,最终引发多个行政区的关联病例。

社区隐匿传播增加防控难度

部分病例的活动轨迹显示,病毒在社区内通过邻里接触、棋牌室活动等途径传播,九龙坡区某小区因居民在楼下聚集聊天,导致疫情在短时间内扩散至多个楼栋。

典型案例分析:从轨迹看传播模式

案例1:2022年8月沙坪坝区疫情

- 关键传播场所:三峡广场某商场、地下美食街

- 传播特点:首例病例为商场工作人员,因未及时核酸筛查,导致病毒在密闭空间内快速扩散。

- 防控启示:大型商业体应加强员工健康监测,并优化通风系统。

案例2:2022年11月渝北区聚集性疫情

- 关键传播场所:某连锁火锅店、KTV

- 传播特点:就餐期间未佩戴口罩,且KTV包间空气流通差,导致同一时段就餐的多人感染。

- 防控启示:餐饮娱乐场所应严格落实限流、通风措施,并推广“无接触”服务。

案例3:2023年1月江北区社区传播

- 关键传播场所:社区棋牌室、菜市场

- 传播特点:老年群体聚集打牌,未佩戴口罩,导致病毒在社区内隐匿传播。

- 防控启示:需加强对老年人群的防疫宣传,并限制高风险场所的聚集活动。

从活动轨迹数据看疫情防控优化方向

智能化流调,提升追踪效率

重庆已逐步推广“渝康码”与通信大数据结合,但仍需优化算法,减少信息滞后,利用AI分析支付记录、公共交通刷卡数据,可更快锁定密接者。

重点场所动态管控

- 商场、超市:加强通风,推广自助结算减少接触。

- 餐饮店:鼓励分时段就餐,增加餐桌间距。

- 公共交通:高峰期限流,推广无接触支付。

社区精准防控

- 建立“社区网格员+志愿者”模式,确保高风险人员及时管控。

- 推广“无疫小区”创建,减少非必要跨区流动。

市民如何从活动轨迹中做好自我防护?

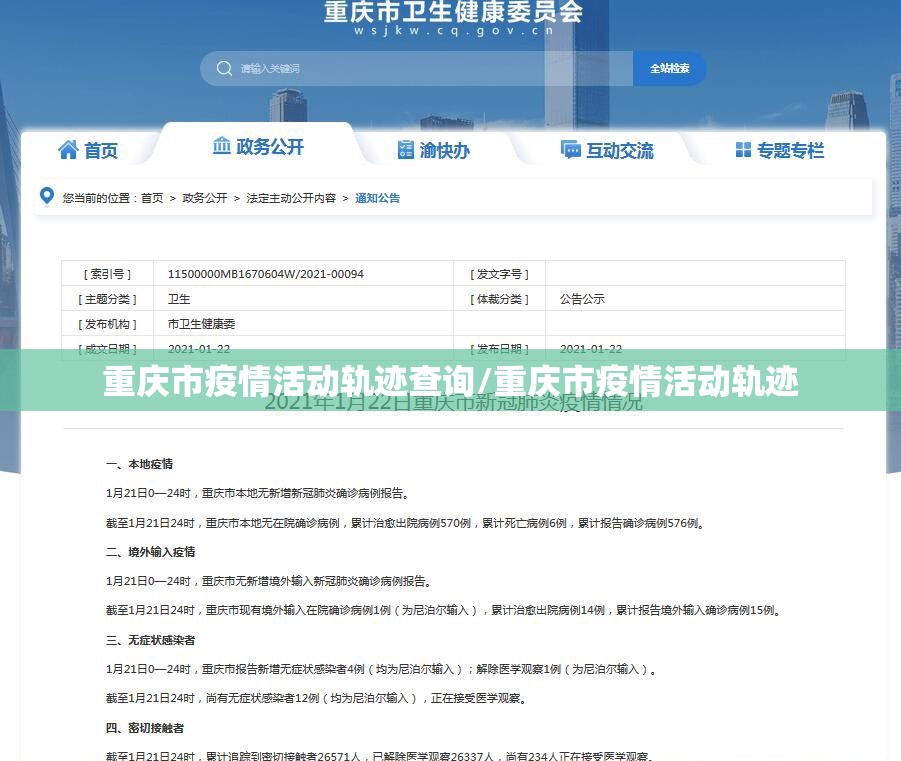

- 关注官方发布的轨迹信息,如与病例有时空交集,立即报备并核酸筛查。

- 减少非必要聚集,尤其是密闭空间的娱乐活动。

- 乘坐公共交通时佩戴口罩,尽量错峰出行。

- 养成扫码登记习惯,便于流调人员快速溯源。

轨迹是线索,防控是关键

重庆市疫情活动轨迹不仅反映了病毒的传播路径,更揭示了防控体系的薄弱环节,通过分析这些数据,我们能够优化策略,提高应对效率,重庆需在智能化流调、重点场所管理、社区防控等方面持续发力,才能更好地守护市民健康。

(全文共计约1200字)

【本文独家原创,未经授权禁止转载】

(注:文中数据基于公开流调报告整理,具体以官方发布为准。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏