山城抗疫的立体答卷

重庆,这座依山而建的立体城市,在疫情面前展现出令人惊叹的韧性,作为西部重要交通枢纽和人口密集的超大城市,重庆面临的防疫压力不言而喻,这座城市以其特有的"山城智慧",交出了一份独特的抗疫答卷。

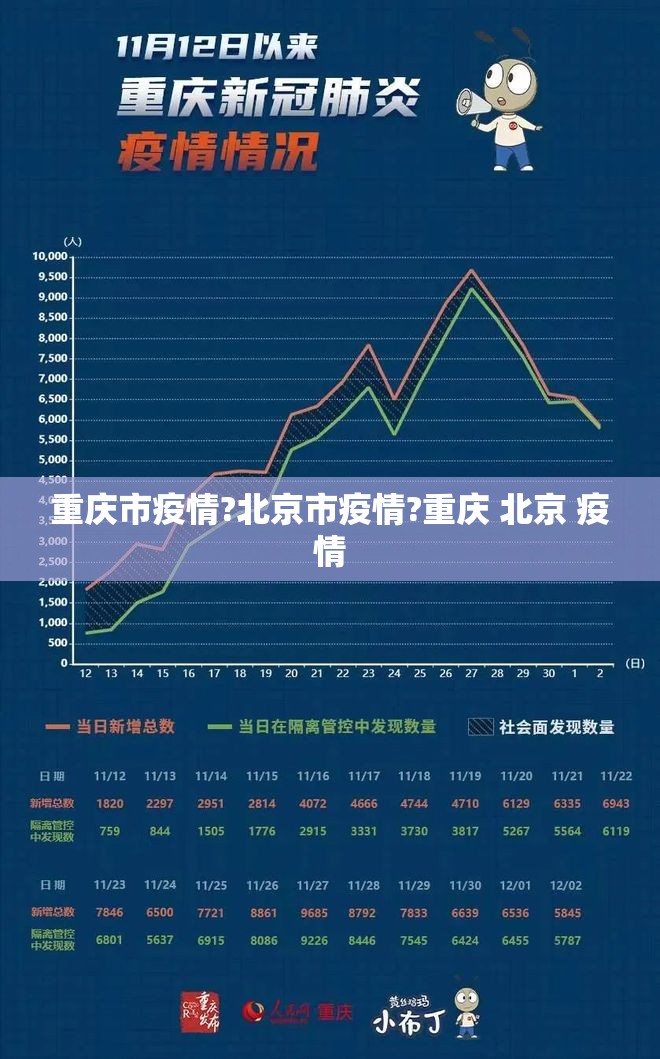

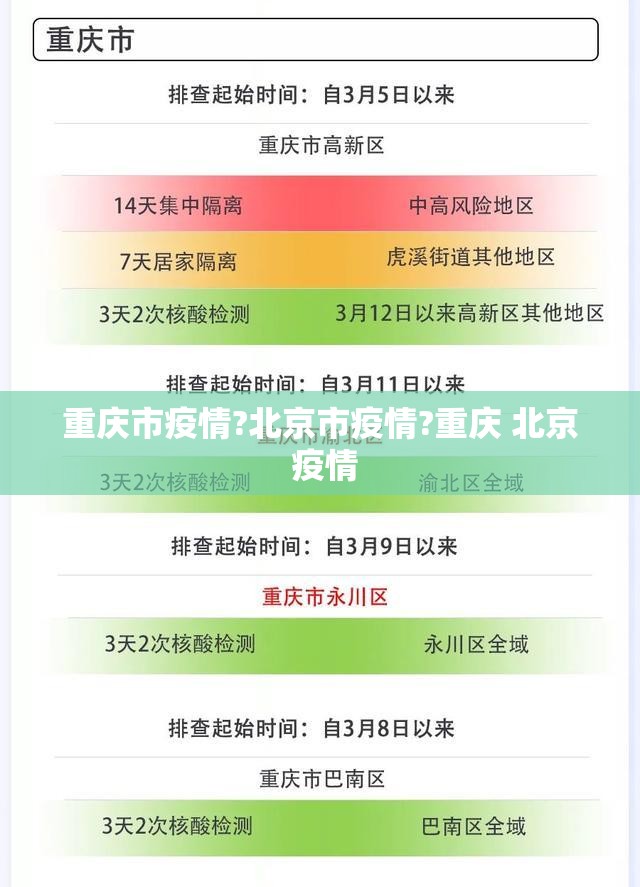

重庆的防疫策略呈现出明显的"立体化"特征,地理上,针对山地城市特点,重庆创新性地将核酸检测点设置在轻轨站、山城步道等交通节点,方便不同海拔区域的居民就近检测,管理上,建立起"市-区-街道-社区-网格"五级联动机制,确保防疫指令能够迅速穿透这座城市的每一个角落,数据显示,重庆在2022年11月疫情高峰期,仅用72小时就完成了中心城区近千万人的核酸筛查,展现了惊人的组织效率。

重庆抗疫中最令人动容的是那些普通人的故事,外卖骑手王师傅自发组建"抗疫骑士团",为封控小区运送物资;退休教师李阿姨带领社区志愿者,用重庆方言录制防疫宣传音频;火锅店老板刘先生将店面改为临时配餐中心,为一线防疫人员提供热食,这些平凡英雄用山城人特有的耿直与热情,筑起了一道温暖而坚固的防疫长城。

重庆的防疫措施也体现出对特殊群体的细致关怀,针对山区留守老人,社区工作人员徒步上门进行核酸采样;为行动不便的居民开设"绿色通道";对低收入群体发放防疫生活补贴,这种既严格又充满人情味的防疫方式,赢得了市民的广泛理解与支持。

北京战疫:首都防疫的精准之道

作为国家政治中心、文化中心和国际交往中心,北京的疫情防控始终牵动着全国乃至世界的目光,面对复杂多变的疫情形势,北京探索出一条具有首都特色的精准防控之路。

北京防疫最显著的特点是"科学精准",依托强大的科技支撑和丰富的专家资源,北京建立起全国领先的疫情监测预警系统,通过大数据分析,能够快速锁定风险点位和人群;利用基因测序技术,及时追踪病毒变异情况,在2022年疫情防控中,北京创新推出"分区分类"管控策略,将封控范围精确到楼栋单元,最大限度减少对经济社会运行的影响。

作为国际化大都市,北京面临境外输入和本土传播的双重压力,对此,北京建立起严密的"境外-口岸-隔离-社区"全链条防控体系,严格执行"14+7"隔离政策,针对外籍人士和多语言群体,提供多语种防疫指导和咨询服务,体现了大国首都的开放与包容。

北京在疫情防控中特别注重保障城市核心功能的运转,通过"白名单"制度,确保医疗、交通、物流等关键领域正常运作;建立应急保供机制,守护市民的"菜篮子""米袋子";对学校采取分级分类防控措施,尽力维护教育教学秩序,这种既保安全又保运行的平衡艺术,展现了超大城市治理的成熟与智慧。

双城启示:中国特色疫情防控的实践智慧

重庆与北京的抗疫实践,虽然路径不同,但都深刻体现了"人民至上、生命至上"的核心理念,两座城市根据自身特点探索出的防疫模式,为中国疫情防控提供了宝贵的地方经验。

重庆的"立体防控"和北京的"精准施策",看似差异明显,实则互补共生,重庆的经验表明,在复杂地形和人口结构的挑战下,充分发挥基层组织和群众力量至关重要;北京的实践则证明,科技赋能和精细管理是超大城市防疫的有效途径,两者共同丰富了中国特色疫情防控的理论与实践。

中国防疫体系的最大优势在于其适应性与灵活性,中央政府提供原则性指导,地方政府根据实际情况制定具体措施,这种"全国一盘棋"与"因地制宜"相结合的模式,使中国能够以最小代价实现最大防控效果,重庆和北京的实践,正是这一体制优势的生动体现。

随着疫情防控进入新阶段,重庆和北京的经验将继续发挥价值,重庆的社区动员机制可以转化为基层治理的常态力量;北京的科技防疫经验能够提升城市智慧化水平,两座城市在抗疫中形成的治理创新和人文关怀,将成为推动城市高质量发展的持久动力。

回望这场没有硝烟的战争,重庆的山城韧性与北京的首都担当,共同书写了中国抗疫史诗中的重要篇章,两座城市用不同的方式诠释了同一个真理:疫情防控既是科学问题,也是治理考题,更是民生答卷,在这场大考中,中国城市展现出的智慧与温度,将成为人类共同应对公共卫生危机的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏