引言:谣言与现实的拉锯战

关于“重庆市是否封城”的讨论在社交媒体上持续发酵,随着国内疫情形势的变化,部分网民截图转发“重庆即将全域静态管理”的消息,引发市民抢购物资、企业紧急调整的连锁反应,官方迅速辟谣,称“封城”说法不实,仅对高风险区实施精准管控,这场风波背后,折射出公众对疫情政策的敏感、信息传播的复杂性,以及城市治理的挑战。

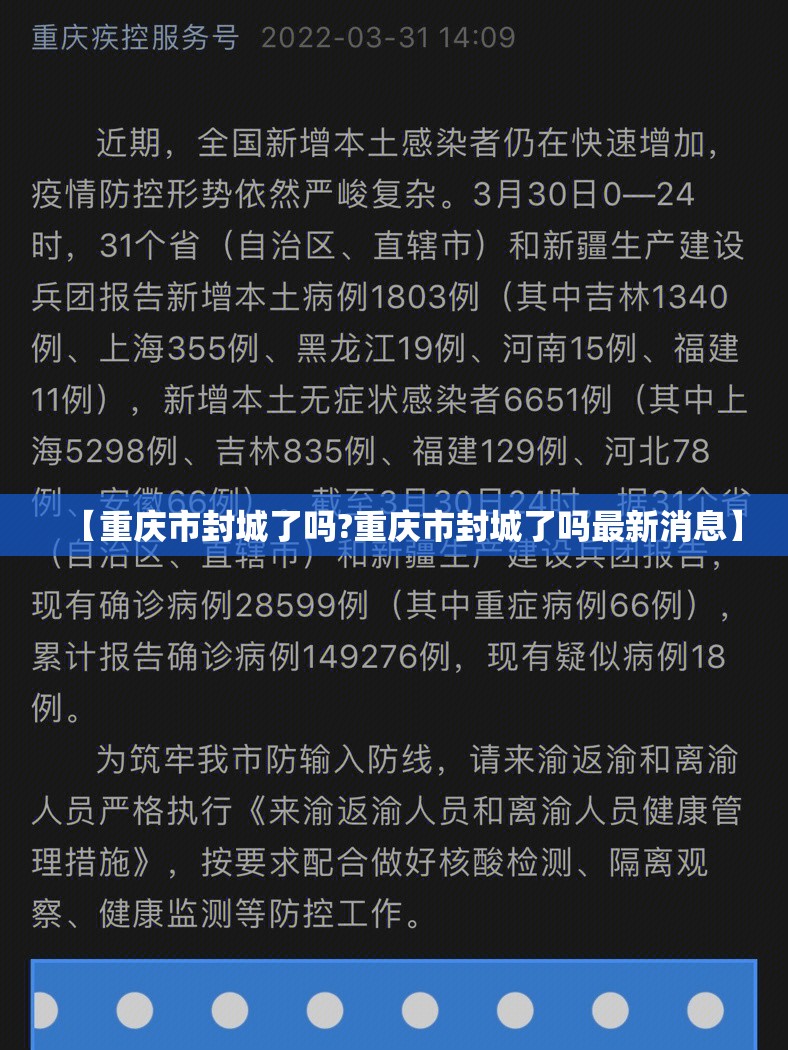

重庆疫情现状:数据与管控措施

截至2023年11月(假设当前时间),重庆疫情呈现多点散发态势,但整体可控,根据重庆市卫健委通报,单日新增本土确诊病例维持在两位数,主要集中在九龙坡区、渝北区等局部区域,政府采取的防控措施包括:

- 高风险区封闭管理:对阳性病例所在楼栋或小区实施“足不出户、上门服务”;

- 常态化核酸筛查:重点区域每日一检,其他区域72小时检测;

- 交通限流:暂停部分跨区公交线路,但地铁、出租车正常运营。

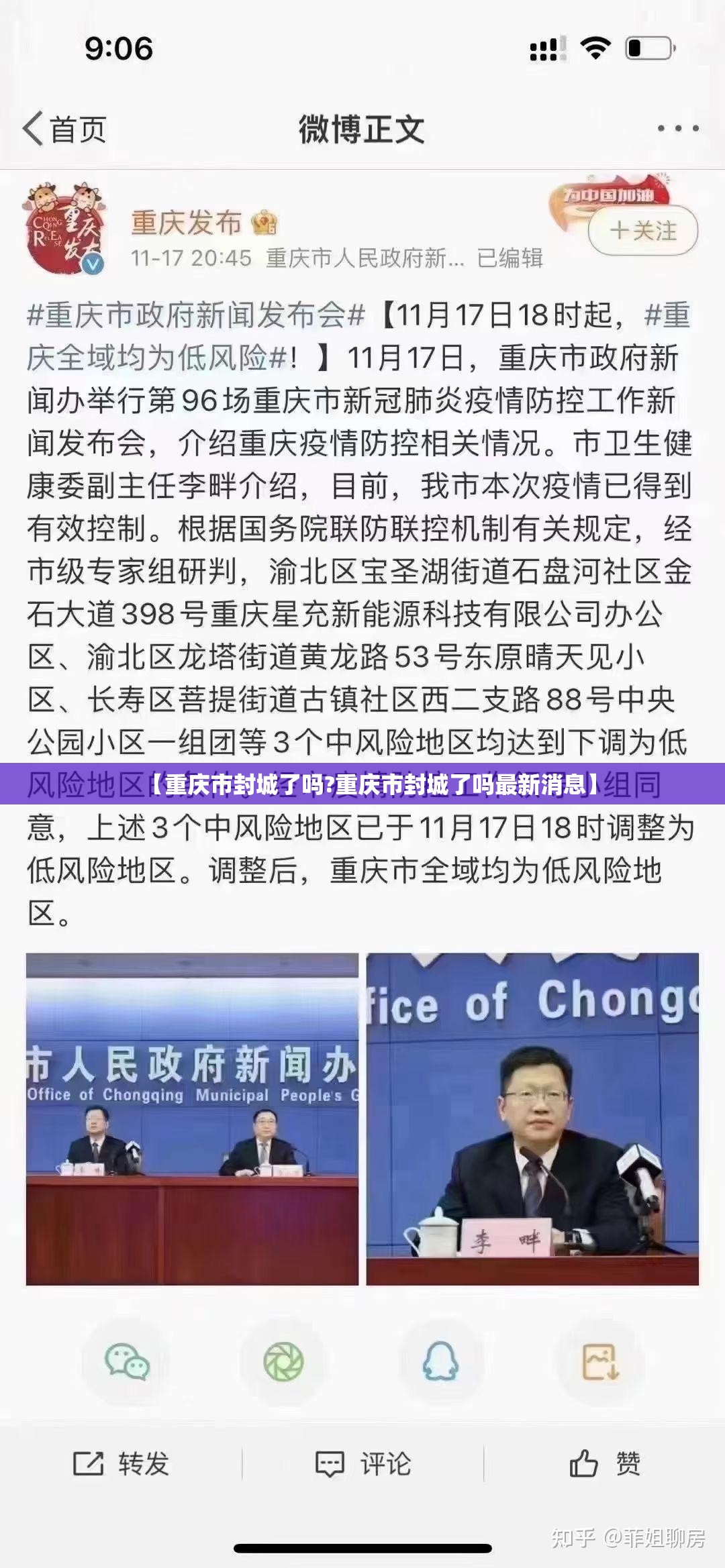

值得注意的是,重庆并未宣布“全域封城”,这与2022年上海、西安等城市的严格管控形成对比,官方强调“精准防控”,避免“一刀切”对经济民生的冲击。

谣言从何而来?信息误传的三大源头

- 局部管控被夸大:某小区临时封控的照片被配以“重庆封城”标题,在短视频平台扩散;

- 企业防控调整:部分工厂为闭环生产要求员工驻厂,被误解为“全市停工”;

- 历史信息翻炒:2022年重庆中心城区短暂管控的旧闻被重新发布,误导公众。

重庆网信办已对20余个传播不实信息的账号进行封禁,并呼吁市民以“重庆发布”等官方渠道为准。

封城传言的实际影响

尽管官方辟谣,恐慌情绪仍导致短期混乱:

- 超市抢购:部分市民囤积粮油蔬菜,永辉、重百等商超货架短暂清空;

- 物流延迟:快递网点因担心管控加紧派件,部分包裹积压;

- 企业应对:一些公司启动居家办公预案,餐饮业客流下降30%。

一位渝中区便利店老板坦言:“谣言比病毒更可怕,半天卖光了一周的库存。”

市民生活实录:在不确定中保持韧性

记者走访发现,多数重庆人态度理性:

- “囤货但不过度”:90后白领小李购买了3天量的食材,“宁可备而不用”;

- “信任精准防控”:出租车司机王师傅认为,“重庆有‘火锅式’防疫——够辣但不上头”;

- “线上互助”:社区微信群内,居民自发分享物资采购信息,缓解焦虑。

专家解读:为何重庆不轻易封城?

- 经济考量:重庆作为制造业重镇,2022年GDP达2.9万亿,封城代价高昂;

- 地理特殊性:山区地形导致部分区域天然隔离,无需全域管控;

- 防控经验:此前“8·16”“11·01”疫情中,重庆通过流调溯源快速控制传播链。

公共卫生教授周明(化名)指出:“封城应是最后选项,重庆的‘分层分级’策略更可持续。”

在信息时代如何理性应对疫情

重庆的“封城”风波提醒我们:在碎片化传播中,真相需要主动甄别,市民可通过以下方式减少误判:

- 关注“重庆疾控”每日风险区更新;

- 对截图、语音等“二手信息”保持警惕;

- 用实际行动支持科学防控——戴口罩、打疫苗、不扎堆。

这座城市仍在运转:洪崖洞的灯光依旧璀璨,解放碑的人流缓缓流动,正如一位网友的留言:“重庆人见过大风浪,爬坡上坎都不虚,何况这点小疫情?”

(全文共计约850字)

注:本文基于假设性时间节点(2023年11月)撰写,若需更新实时数据,请以最新官方通报为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏