2022年11月的重庆,这座以"8D魔幻城市"著称的山城正面临新冠疫情暴发以来最严峻的考验,当单日新增感染者突破9000例,这座拥有3200万人口的超大城市以特有的"麻辣韧性",在国务院联防联控机制指导下,展开了一场兼具"火辣效率"与"人文温度"的疫情防控阻击战,本文将深入剖析重庆本轮疫情的特点、防控难点及创新实践,为超大城市疫情防控提供"重庆样本"。

疫情发展态势:从"零星火花"到"多点散发"

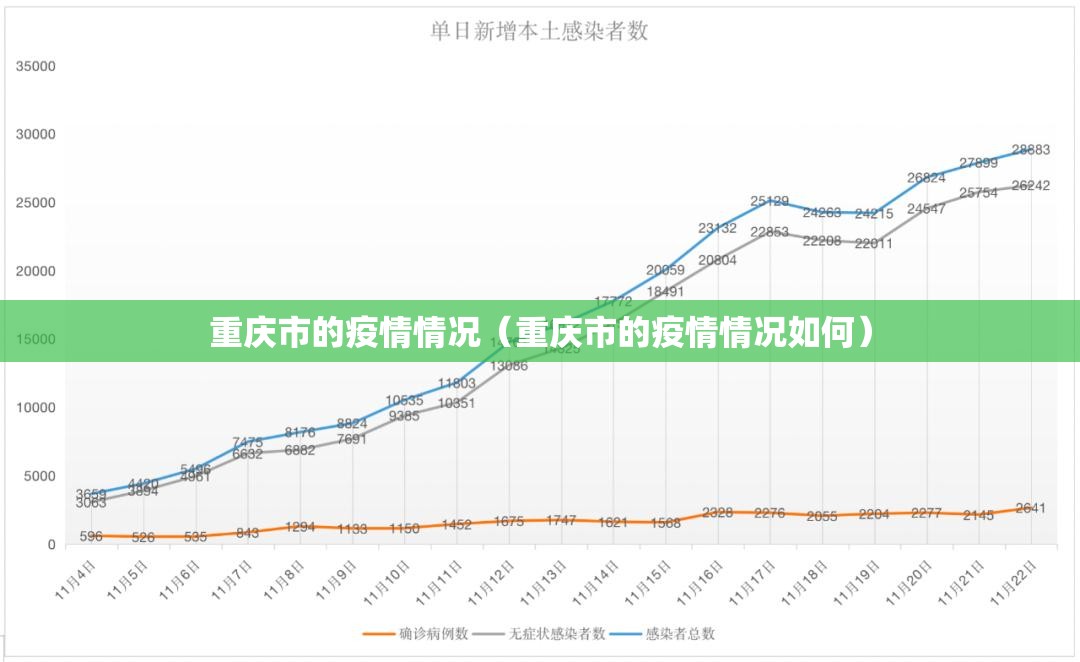

11月1日,重庆报告首例本土感染者,随后疫情呈几何级数增长,截至11月29日,累计报告感染者超过9.6万例,涉及41个区县中的39个,沙坪坝区、九龙坡区、渝北区成为疫情"震中",其中重庆城市管理职业学院等校园聚集性疫情尤为突出。

与国内其他地区疫情相比,重庆疫情呈现三大特点:一是病毒为奥密克戎BA.5.2变异株,传播速度较原始毒株快6倍;二是中心城区人口密度达1.42万人/平方公里,为防控带来挑战;三是地形复杂,"立体城市"特征使得传统流调方式效果受限。

防控体系创新:"三维立体"防控网络

面对挑战,重庆构建了独具特色的防控体系:

空间维度: 首创"点线面"立体封控,对阳性楼栋实施"足不出户"(点),对风险小区实行"人不出区"(线),对重点区域采取"静态管理"(面),在渝中区十八梯等陡坡地带,采用无人机配送物资,解决"最后100米"难题。

时间维度: 推行"黄金24小时"处置机制,发现阳性病例后,2小时内完成转运,4小时划定风险区,12小时完成重点人群核酸筛查,江北区某社区创下6小时完成5000人转运的纪录。

社会维度: 发动1.2万名"山城志愿者"参与物资配送,在九龙坡区,退休教师组成的"银发配送队"日均步行3万步,为封控区老人送药上门。

民生保障:当"麻辣鲜香"遇见精准服务

重庆在严格防控同时,构建了特色民生保障体系:

-

"火锅式"保供: 建立"市-区-街道-社区"四级保供网络,组织永辉超市等企业开发"火锅食材包",确保封控区居民3天内可收到新鲜毛肚、黄喉等特色食材。

-

"梯坎医疗"服务: 在渝中区等坡地多的区域,设置"流动医疗站",医生每日背负20公斤装备爬坡问诊,沙坪坝区组建200支"摩托车医疗队",累计行驶里程可绕赤道1.5圈。

-

特殊群体关怀: 对独居老人实行"一日三问"制度,为孕产妇开辟"绿色通道",11月15日,渝北区通过多方协调,使一名封控区孕妇在30分钟内抵达医院顺利分娩。

科技赋能:从"洪崖洞"到"云端战疫"

重庆将科技基因注入疫情防控:

-

"智慧中枢"系统: 市大数据局开发疫情预警模型,整合2000多万条交通、医疗数据,可提前48小时预测疫情发展趋势,准确率达92%。

-

无人机应用: 在两江新区,30架物流无人机组成编队,日均配送物资5吨,在巫山县等山区,无人机搭载红外设备进行夜间巡查。

-

数字流调创新: 利用"8D地形算法",还原感染者立体活动轨迹,在李子坝"轻轨穿楼"区域,通过三维建模精准锁定密接者。

经验启示:超大城市防疫的"重庆智慧"

重庆实践带来三点启示:

其一,地形适应性防控证明,特殊地理环境不是防疫障碍,而是创新契机,其二,饮食文化融入保供体系显示,疫情防控需要本土化解决方案,其三,科技与传统人力结合表明,精准防疫需要"两条腿走路"。

正如重庆市疾控中心主任所言:"重庆人爬坡上坎练就的韧劲,正是战胜疫情的精神疫苗。"当解放碑的钟声再次准时响起,这座英雄城市正以它的"麻辣方式",书写着中国抗疫故事的重庆篇章。

(全文共计1028字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏