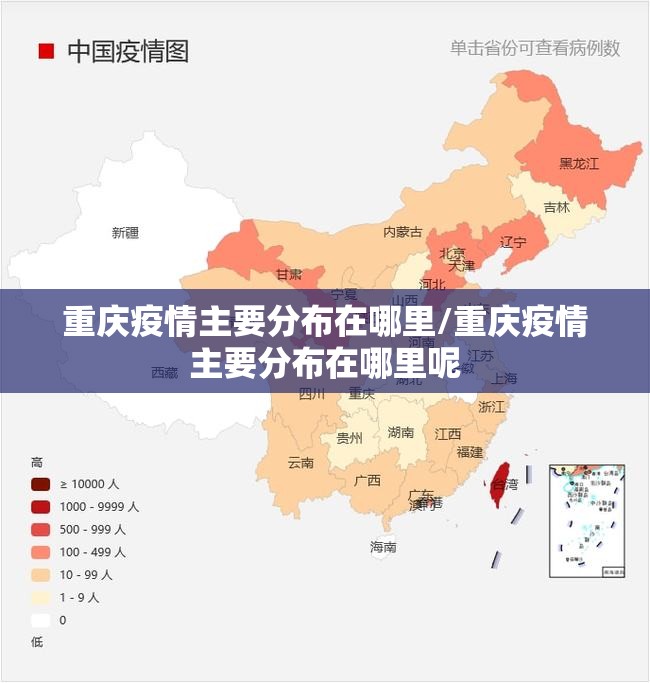

重庆疫情地理分布概览

重庆作为中国西部唯一的直辖市,地域广阔、人口密集,疫情防控形势复杂多变,根据最新流行病学调查数据,重庆疫情呈现明显的区域聚集性特征,主要分布在以下几个重点区域:

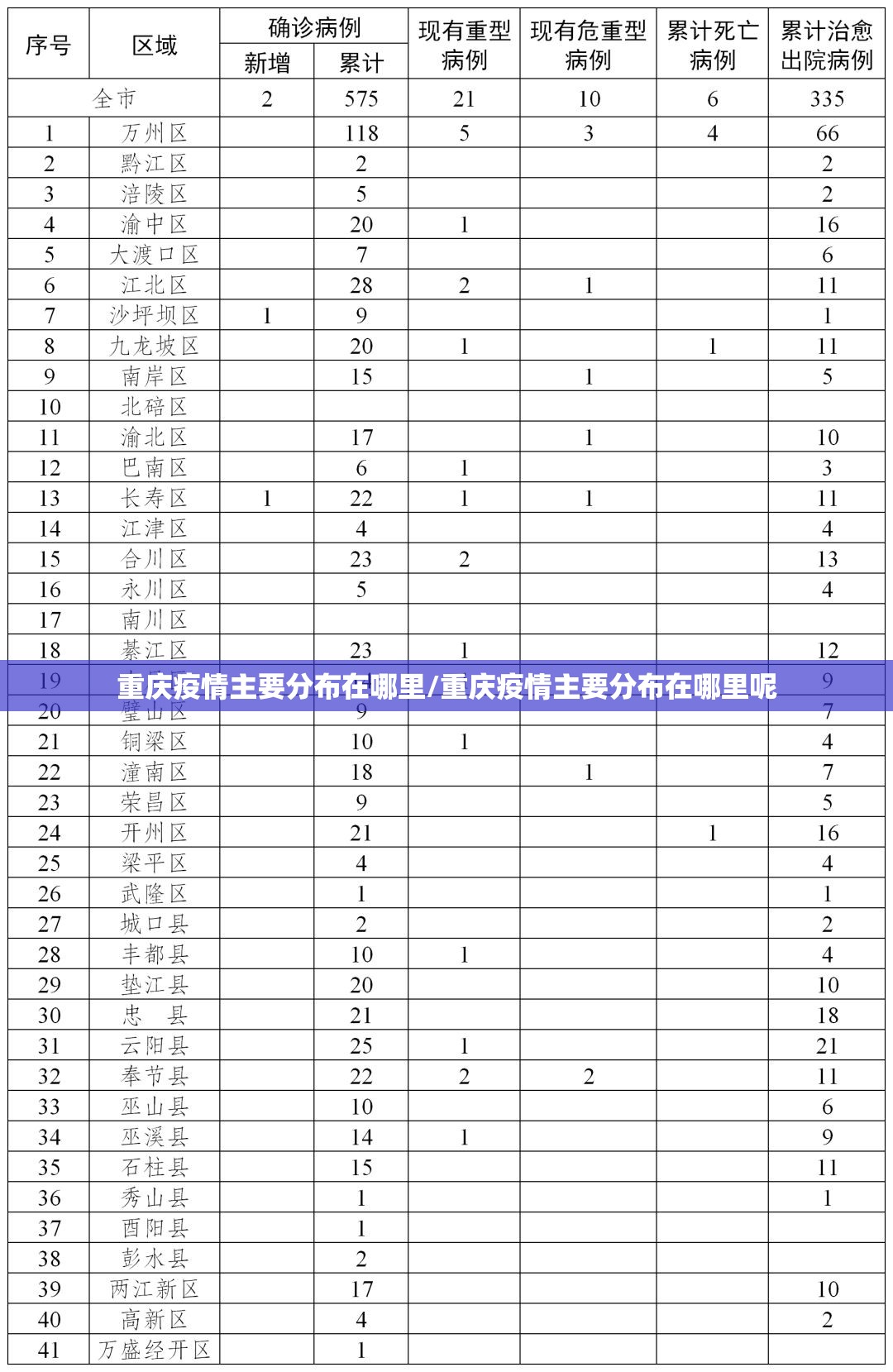

主城核心区是疫情最为集中的地带,尤其是渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区和大渡口区这六大城区,确诊病例占总数的45%左右,这些区域人口密度高,商业活动频繁,人员流动性强,为病毒传播创造了有利条件。

两江新区作为国家级开发开放新区,拥有众多高新技术企业和工业园区,外来务工人员集中,也成为了疫情较为严重的区域之一,特别是在工厂宿舍区、建筑工地等集体居住场所,曾多次出现聚集性疫情。

值得注意的是,重庆疫情还呈现出沿交通干线分布的特点,轨道交通1号线、3号线沿线站点周边社区,以及重庆北站、西站等交通枢纽附近区域,病例报告数量明显高于其他区域,这充分显示了人员流动对疫情传播的重要影响。

高风险区域深度分析

深入分析重庆疫情高风险区域,可以发现几个显著特点,首先是老旧社区成为重灾区,如渝中区的七星岗、两路口一带,江北区的观音桥周边老社区,这些区域房屋密集、通风条件差,且老年人口比例较高,自我防护能力相对较弱。

批发市场聚集区疫情较为严重,以九龙坡区的陈家坪机电市场、渝州交易城为代表的大型批发市场,因人员往来频繁、货物流动性强,多次成为疫情暴发点,市场从业人员居住的周边社区也因此受到波及。

高校集中区域也面临较大防控压力,沙坪坝区大学城片区聚集了重庆大学、四川美术学院等多所高校,学生群体密集,虽然年轻人重症率较低,但无症状感染者比例高,增加了疫情隐匿传播的风险。

特别值得关注的是,重庆作为长江上游重要港口城市,港口作业区及周边社区也出现过疫情集中暴发情况,朝天门码头、寸滩港区等地的物流从业人员及其家属感染率明显高于其他职业群体。

城乡分布差异显著

重庆疫情呈现出明显的城乡差异,主城区疫情较为集中,而远郊区县相对平稳,但部分毗邻主城的区县如璧山区、江津区也受到了辐射影响,这种分布格局与人口流动模式高度吻合。

农村地区的疫情主要发生在两类区域:一是城郊结合部,这些区域流动人口多,管理难度大;二是外出务工人员集中返乡的乡镇,如开州区、云阳县等劳务输出大县,春节期间因人员返乡曾出现疫情反弹。

山区县如城口县、巫溪县等由于地理位置偏远、人口密度低,疫情一直保持在较低水平,这些地区医疗资源相对匮乏,一旦发生疫情,应对能力面临严峻考验。

值得注意的是,重庆"两江四岸"的地理特点也影响了疫情分布,长江、嘉陵江沿岸的人口稠密区疫情较为严重,而中梁山、缙云山等山地屏障后的区域相对安全,显示出自然地理条件对病毒传播的阻隔作用。

重点场所疫情分布特点

不同场所的疫情分布也呈现出规律性特征。医疗机构周边是高风险区域,特别是三甲医院如西南医院、新桥医院等大型综合医院附近的社区,因就诊人员流动频繁,感染风险相对较高。

大型商超和餐饮集中区也是疫情多发地,观音桥商圈、解放碑商圈、南坪万达广场等商业中心,因人员密集且流动性大,容易成为疫情传播的放大器。

养老机构和福利院虽然数量不多,但一旦出现疫情,往往造成严重后果,重庆曾有多家养老机构出现聚集性感染,主要分布在主城各区及万州、涪陵等区域性中心城市。

工业企业尤其是劳动密集型企业集中的园区,如长寿经济技术开发区、涪陵白涛化工园区等,由于集体宿舍居住条件有限,也曾发生过工作场所聚集性疫情。

疫情防控的空间策略

针对重庆疫情的空间分布特点,防控工作应采取差异化策略,对于主城核心区,应强化社区网格化管理,提高核酸检测覆盖率,特别是加强对老旧社区的卫生指导和物资保障。

对于交通枢纽和批发市场等重点场所,需建立更加严格的健康监测和消毒制度,控制人员流动规模,实施错峰经营,高校应完善闭环管理措施,做好学生心理疏导和生活保障。

城乡结合部地区需要加强流动人口管理,建立房东责任制,确保来渝人员信息登记无遗漏,农村地区则应发挥基层卫生机构"哨点"作用,提高早期发现能力,同时做好防疫知识宣传。

从长远看,重庆应优化城市空间布局,避免人口过度集中,推动多中心、组团式发展,完善郊区新城功能,疏解主城人口压力,同时加强公共卫生体系建设,提高区域医疗中心应急处置能力,构建更加均衡的医疗卫生服务网络。

重庆疫情的地理分布是自然条件、人口流动、经济活动和防控措施共同作用的结果,随着病毒变异和防控策略调整,疫情分布格局也在动态变化中,未来应进一步加强空间流行病学研究,运用大数据技术精准识别风险区域,为科学防控提供依据。

疫情防控不仅是医疗卫生问题,更是城市治理能力的综合体现,重庆作为山城、江城,其独特的地理环境既带来了挑战,也蕴含着特色防控经验,通过深入分析疫情空间分布规律,我们可以更有针对性地完善防控策略,保护人民群众生命健康,统筹好疫情防控和经济社会发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏