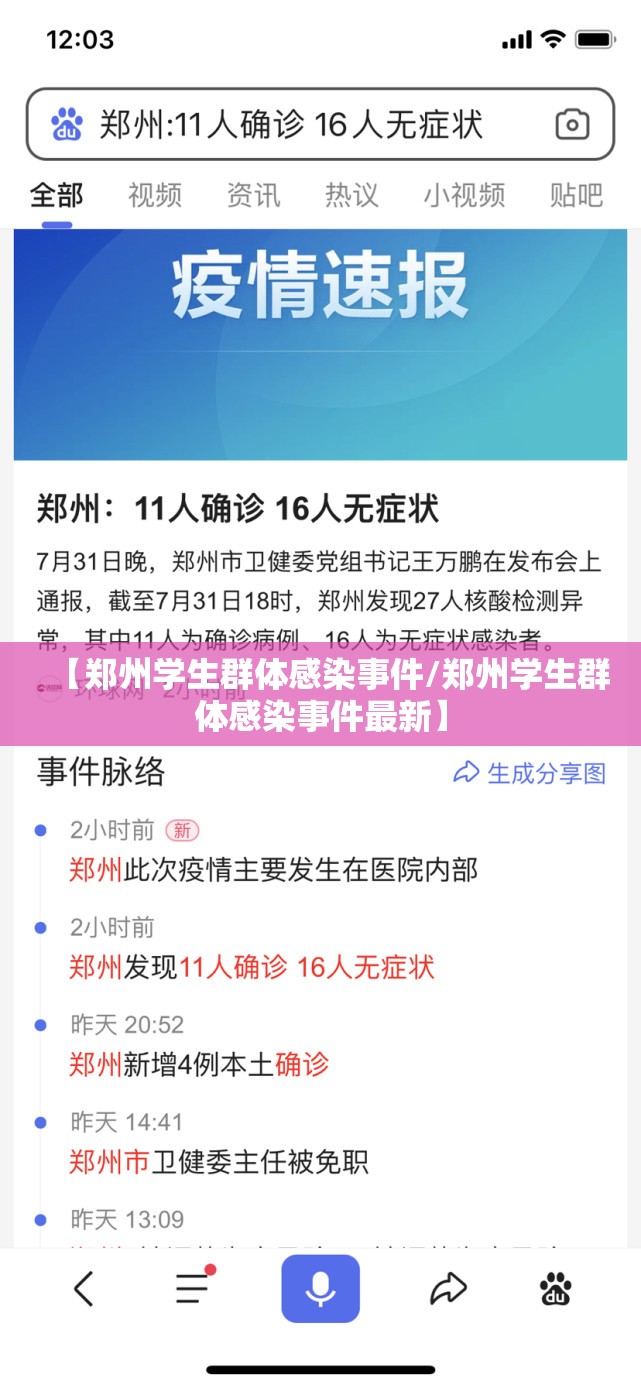

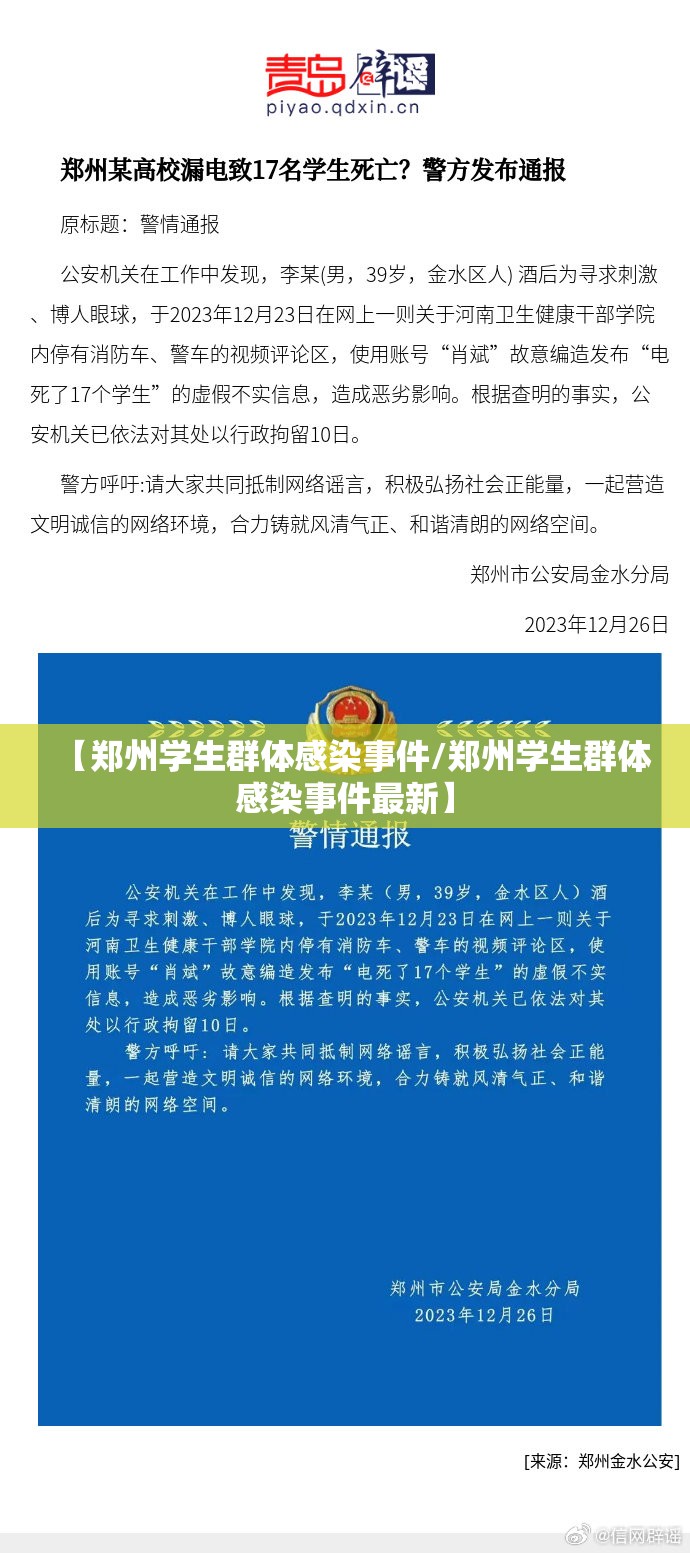

2022年冬,郑州学生群体感染事件的新闻标题在手机屏幕上冰冷闪烁,像一枚枚数字时代的刺青,记录着又一场集体创伤,当人们急切追问病毒传播链条、防控措施得失时,一个更为隐蔽的维度被忽略了——那些被封控在宿舍楼里的年轻灵魂,正经历着人类历史上空前的情感隔离实验,他们透过玻璃窗望向外界的世界,却在智能手机的光晕中失去了对真实触感的记忆,这起事件不仅是一起公共卫生危机,更是技术时代人类情感异化的残酷显影。

隔离空间中的学生群体陷入了奥威尔式的双重生存状态:超载的虚拟连接与枯竭的物理接触奇异地并存,一面是24小时不间断的群消息轰炸、网课平台的登录提示、亲友的慰问信息,每一部智能手机都变成了永不关闭的情感输液器;另一面却是人类最基础的触觉饥渴——无人拥抱的清晨,没有肩膊相触的课堂,缺席击掌的进球时刻,这种感官剥夺正在悄然重绘年轻一代的情感图谱,他们比任何前人都更擅长用表情包表达情绪,却更恐惧眼神交汇的瞬间;能同时进行五场文字恋爱,却无法承受电梯里十分钟的面对面沉默。

社交媒体在这场危机中扮演着暧昧的同谋者角色,它既构建了情感支持的可视化剧场——#郑州学生加油#的话题下,千万陌生人用点赞织成数字毛毯;却又在暗中加剧着情感的商品化进程,那些精心摆拍的隔离餐照片、滤镜优化的“隔离日记”,将真实的痛苦转化为可消费的景观,齐泽克曾讽刺道“我们不再哭泣,我们展示哭泣”,而此刻的学生们甚至在展示之前就已提前将体验转化为可传播的符号,当一名学生因为失去味觉而将盒饭倒入垃圾桶时,他的第一反应不是沮丧,而是寻找最佳光线拍摄残羹剩饭,配文“新冠限定版减肥餐”——痛苦在成为体验之前已先成为素材。

更令人忧惧的是,这种情感异化正在被系统性地自然化,校方推荐的“情绪调节方案”充斥着技术修复论的幻觉:第七次推荐心理健康APP,第三次组织云端卡拉OK,却对“允许拥抱”只字不提,仿佛人类千年进化而来的情感抚慰机制,竟能被算法和界面完全替代,这种工具理性对生活世界的殖民,使隔离中的学生陷入更深的孤独——他们的痛苦被精准分类为“焦虑指数78%”,他们的渴望被量化为“每日需要完成3次视频通话”,而那个只想在深夜默默共享一包零食的原始冲动,却找不到任何数字化的出口。

事件中浮现的情感代沟更显荒诞,父母辈执着于邮寄维生素和退烧药,坚信物理性生存是最高关怀;而Z世代的自救却是疯狂共享网盘里的电影资源和游戏破解版,两个世代用完全不同的符号系统表达爱意,却像不同频段的无线电波,在空气中交错却从未真正共振,这种断裂印证了鲍曼的预言:液态现代性中,代际间不仅存在知识鸿沟,更存在着情感语言的不可译性。

穿透郑州学生感染事件的迷雾,我们目睹了情感资本主义的完成式:不仅劳动被异化,不仅人际关系被商品化,如今连最私密的情感体验也难逃被技术中介的命运,这些年轻人在隔离结束后的漫长岁月里,或将持续遭遇情感系统的后遗症——当他们终于可以拥抱时,却发现手臂已不记得应有的弧度;当泪水终于可以滴落在他人肩头时,却担心是否破坏了妆容的完美。

事件终会从热搜榜上滑落,但它遗留的叩问却愈发尖锐:当未来流行病再度来临,我们是否只能在这两种命运间做选择——要么死于病毒,要么死于孤独?或许真正的防疫,始于在技术编织的蚕茧中,顽强保存那颗渴望真实触碰的、粗糙而温暖的人类之心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏