随着新冠病毒变异及疫情形势的动态变化,浙江省近日发布了最新的疫情防控要求,再次凸显了其“科学精准、动态清零”的防控策略,新政策不仅聚焦于常态化防控与应急处理的结合,更强调了经济社会运行与疫情防控之间的平衡,这一系列措施的出台,既是基于对当前疫情风险的冷静评估,也体现了浙江作为经济大省在公共卫生治理上的前瞻性与灵活性。

精准防控:从“一刀切”到“靶向管理”

浙江省最新防控要求的核心在于“精准”,与早期大面积封控不同,新政策强调分区分类、精细化管理,高风险地区实施严格管控,中风险地区侧重筛查与限制聚集,低风险地区则保持正常生产生活秩序,这种差异化策略有效减少了对社会运行的影响,尤其保护了中小企业和民生服务行业的稳定性。

浙江借助数字化优势,完善了“健康码”分级管理机制,通过颜色动态调整风险提示,并引入行程追踪与预警功能,要求公共场所严格落实扫码入场、体温检测和消毒通风,确保早发现、早处置。

强化核酸检测与疫苗接种双线并行

新政策进一步优化了核酸检测的布局与频次,对重点人群(如医疗机构工作人员、口岸从业者、公共交通服务人员等)实施“定期必检”,并鼓励愿检尽检,浙江还扩大了免费核酸检测点覆盖面,推广“15分钟采样圈”,尤其在机场、火车站、地铁站等人流密集区域设点,提升检测可及性。

疫苗接种仍是防控基石,浙江持续推进第三剂加强针及老年人接种工作,通过社区动员、上门服务等方式提高接种率,建立免疫屏障,政策明确要求公共场所查验疫苗接种记录,未接种者须持核酸阴性证明进入,以此形成接种激励。

跨省流动与入境管理:严控输入风险

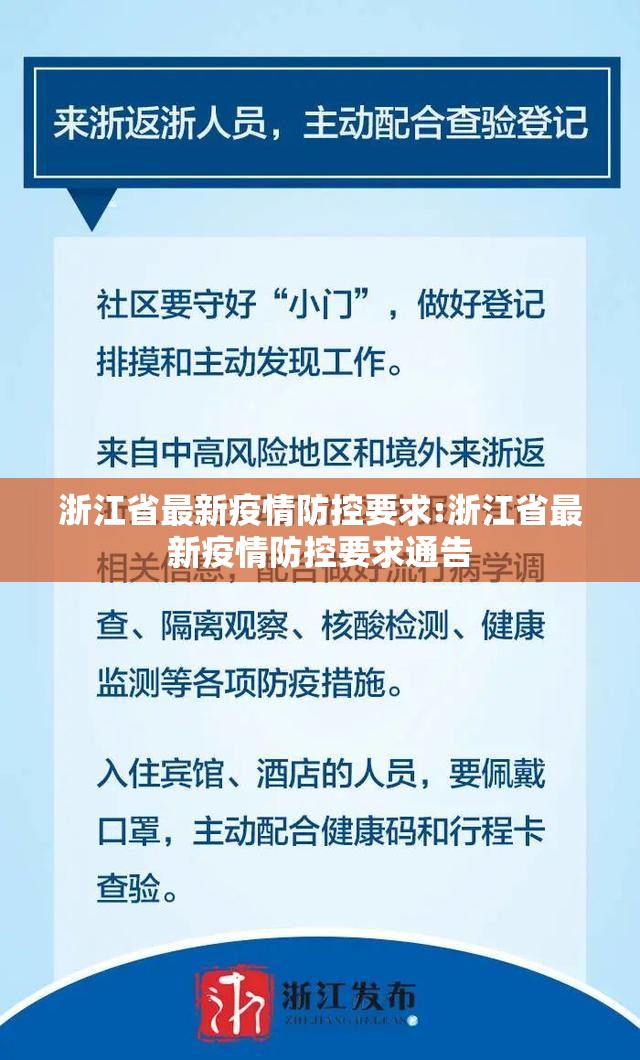

针对跨省流动,浙江实行“源头管控、途中防护、落地检测”的全链条管理,来自中高风险地区的人员需持有48小时内核酸阴性证明,并执行“三天两检”和健康监测,低风险地区人员则凭绿码自由通行,不再设置额外壁垒。

入境管理方面,浙江严格执行“14天集中隔离+7天居家健康监测”政策,并增加环境采样和货物检疫,严防境外输入,宁波、杭州等空港口岸还试点“数字通关”,通过无接触申报减少人员交叉感染风险。

应急响应与医疗资源储备

浙江要求各地市完善应急预案,确保一旦出现疫情,能在24小时内完成流调、管控、转运和采样,防控物资如口罩、防护服、呼吸机等实行动态储备制度,医疗系统预留10%的床位作为应急救治资源,浙江还加强了方舱医院和隔离点的建设储备,以防突发大规模疫情。

经济社会影响与人性化关怀

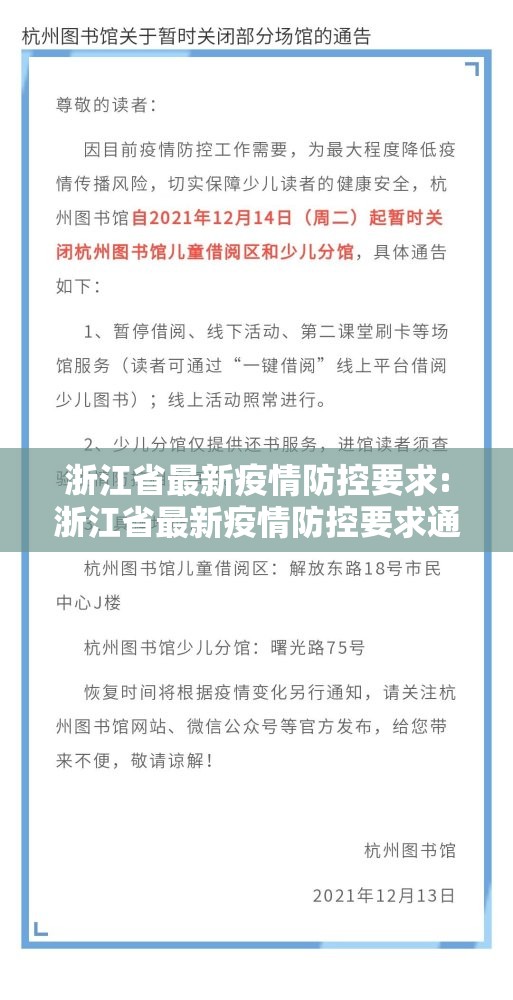

浙江在防控中注重减少社会成本,政策明确要求不得随意关闭必要民生设施(如超市、医院、药店),保障生活物资供应和就医通道畅通,对于因防控需要隔离的人员,政府提供基本生活保障及心理支持服务。

浙江通过税收减免、金融支持等措施帮助受影响企业,特别是文旅、餐饮等行业,缓解经营压力,此举不仅体现了防控的“温度”,也维护了经济大盘的稳定。

在变化中寻求最优解

浙江省的最新防控要求,折射出中国疫情防控策略的演进:从应急围堵到科学精准,从单点突破到系统应对,它既以数据和技术为支撑,也兼顾了效率与公平、安全与发展,面对疫情的不确定性,浙江正在探索一条最大限度减少影响、最大限度保障人民健康的路,而这或许也正是未来全球公共卫生治理的一条重要参考路径。

本文基于浙江省政府发布的最新通告及公开信息整理,具体措施以当地实时政策为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏