随着新一轮疫情在多地的反复,长春作为东北重要的中心城市,其疫情防控进展备受关注,许多人都在问:长春的疫情防控什么时候结束?这个问题背后,既包含着对正常生活的渴望,也折射出对公共卫生政策的复杂期待,要回答它,不能简单依赖预测,而需从科学、政策与社会三个维度深入剖析。

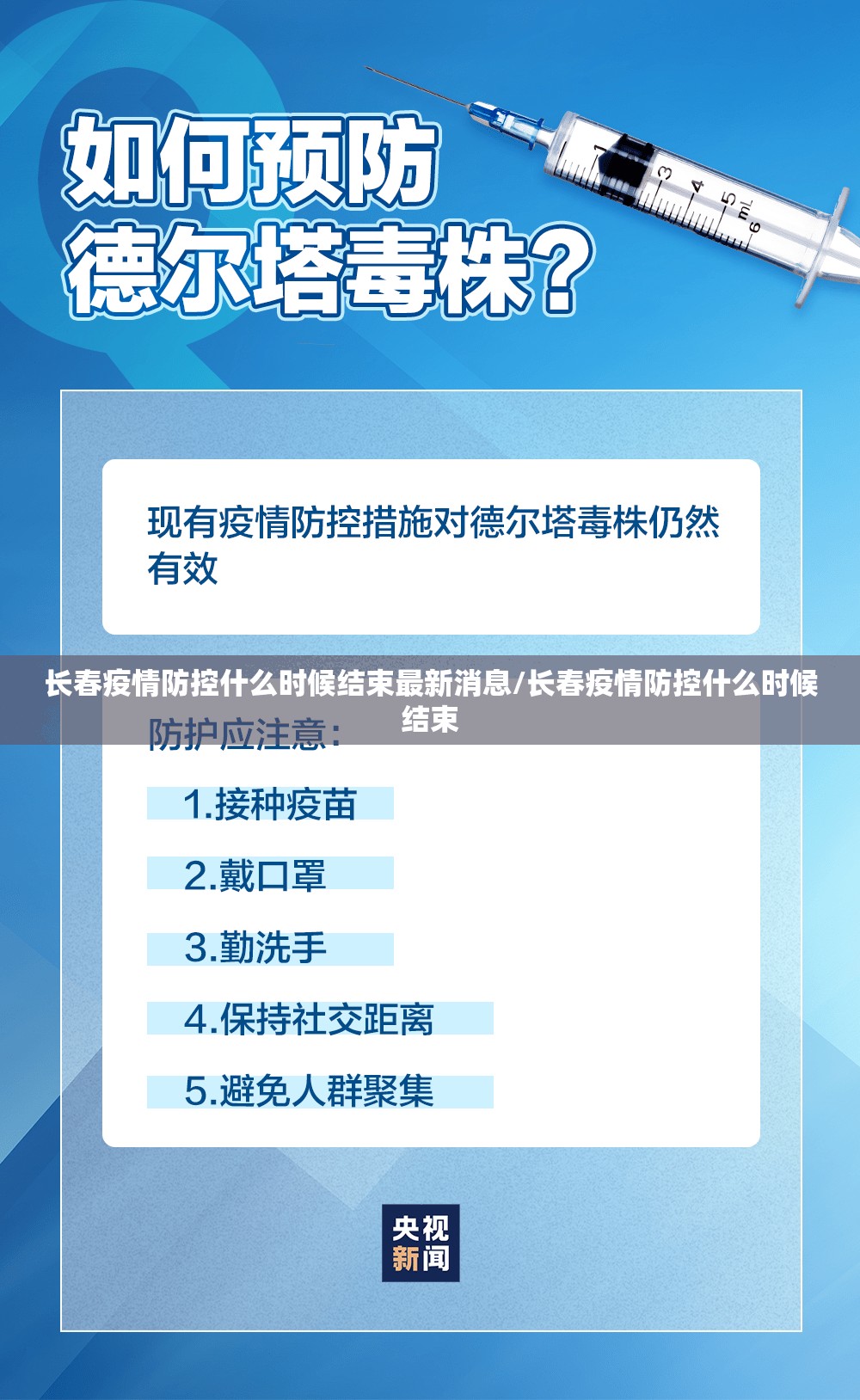

从科学角度看,疫情结束并非一个瞬间事件,而是一个渐进过程,新冠病毒的变异特性意味着防控具有长期性和不确定性,长春目前的防疫措施,如常态化核酸检测、精准封控和疫苗接种推进,都是为了降低传播风险,争取时间窗口,世界卫生组织曾强调,疫情的终结取决于全球防控协作和病毒变异的可控性,长春的“结束”时间,与全国乃至全球的疫情走势紧密相连,如果未来变异毒株更温和,或特效药、新型疫苗取得突破,解封进程可能会加速,但目前,科学共识是:防疫需保持警惕,不能盲目设定日期。

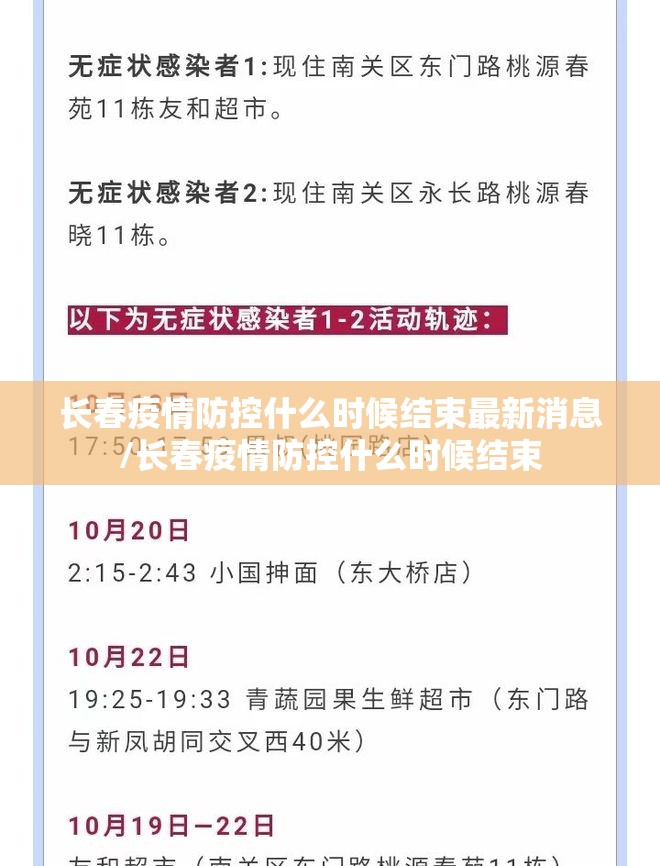

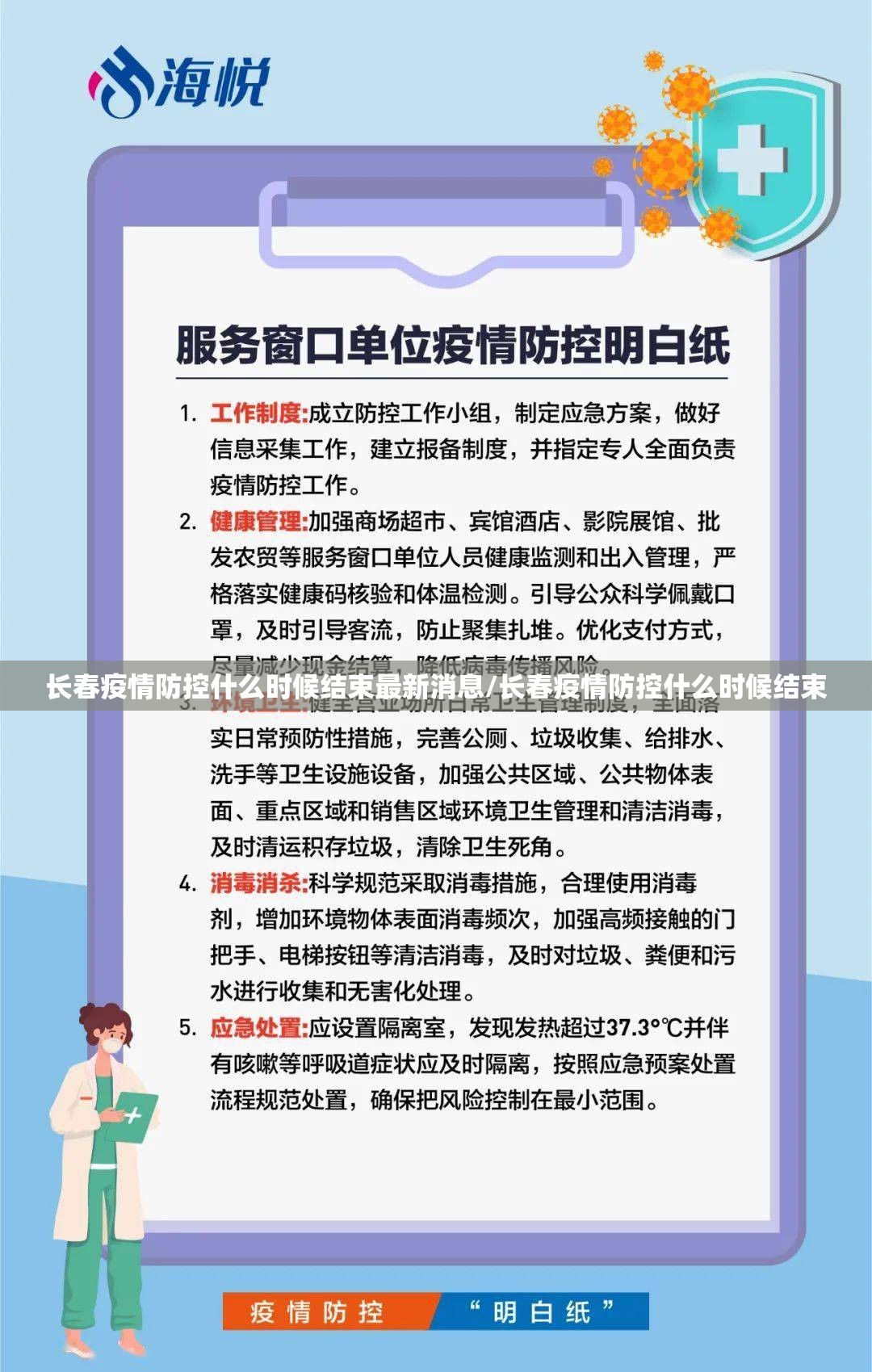

政策层面是影响长春防控结束时间的关键,中国政府坚持“动态清零”总方针,但强调科学精准和最小化社会成本,长春的防控措施会根据疫情数据动态调整——当连续多日无新增社会面病例、传播链清晰可控时,会逐步降级管控,长春已结合奥密克戎特性,优化了封控区划分和核酸检测频率,这显示政策正趋向灵活,结束防控的标志可能是全域降为低风险、恢复正常生产生活秩序,但这需以风险评估为基础,官方通常不会提前宣布“结束日期”,而是基于实时数据决策,这意味着市民需要关注政府通报而非猜测时间表。

社会因素同样重要,疫情防控的“结束”不仅是政策声明,更是社会心理的转折点,长春市民的配合度、经济复苏需求以及医疗资源承载力,都在影响进程,如果企业复工复产顺利,社区传播链快速切断,结束时间可能提前;反之,若出现隐匿传播或输入性病例,防控周期则会延长,值得注意的是,“结束”不意味着零风险,而是进入常态化管理阶段,如保留核酸检测点、倡导个人防护等,这需要公众适应“与病毒共存”的新常态,而非等待绝对安全。

长春疫情防控究竟何时结束?基于当前情况,乐观估计可能在未来1-2个月内看到显著放松,但前提是疫情不出现反弹,具体时机取决于:一、每日新增病例是否持续清零;二、疫苗接种率(尤其是老年人)是否提升;三、跨区域流动管控的有效性,长春政府已表示将“有序解封、分步推进”,例如先开放低风险区商铺、交通,再逐步恢复学校授课,市民可通过官方渠道如“长春发布”获取权威信息,避免谣言干扰。

在这个过程中,耐心和科学态度至关重要,疫情防控的“终点”并非一蹴而就,而是多方合力的结果,长春的防疫实践,既是中国抗疫的缩影,也彰显了韧性城市的生命力,或许,我们更该问的不是“什么时候结束”,而是“如何更好地走向结束”——坚持防护、支持政策、保持希望,这才是迎接曙光的真正路径。

当长春街头重归烟火气,我们会发现:结束的不是防控,而是我们对疫情的恐惧;开启的不仅是正常生活,更是一种更具韧性的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏