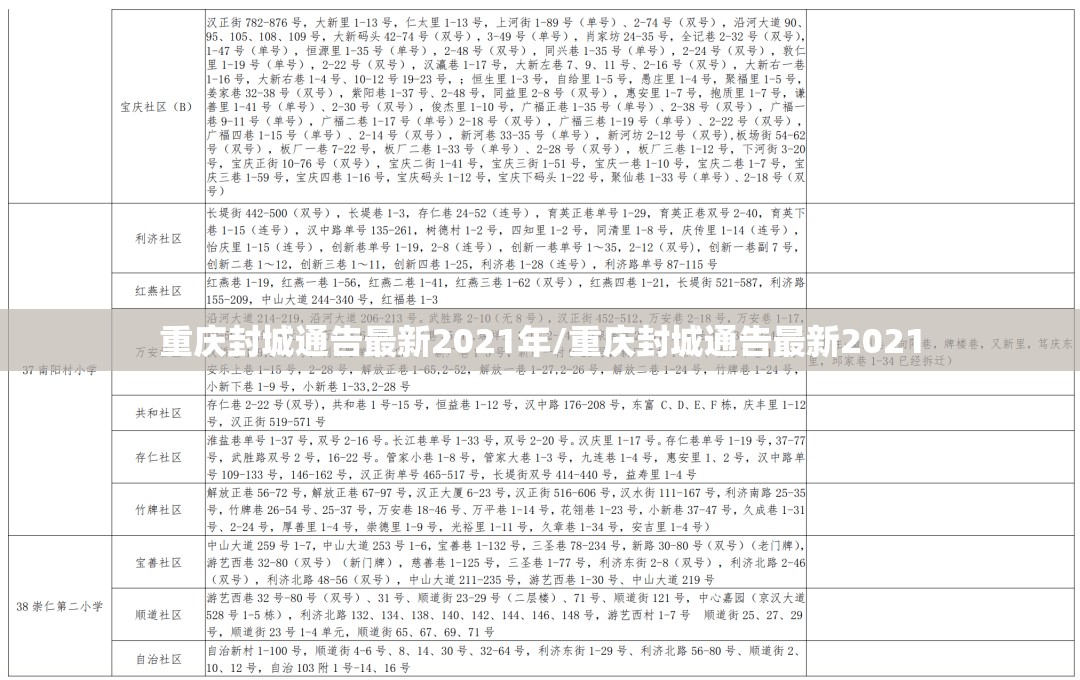

2021年初冬,一则突如其来的通告让山城重庆按下了暂停键,11月2日,重庆市新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布《关于进一步加强疫情防控临时管控措施的通告》,宣布对主城多个区域实施封控管理,以应对Delta变异株引发的本土疫情反弹,这不是2020年式的“全城封锁”,而是一次精准、动态的“网格化封控”,却依然在城市的肌理中刻下了深深的烙印,本文将回溯这一事件的背景、措施、影响与启示,并探讨它如何折射出中国抗疫策略的演变。 是针对渝北区、江北区等疫情集中区域,实施“区域封闭、足不出户、服务上门”的临时管控,暂停公共交通、关闭非必要场所,并进行多轮全员核酸检测,与2020年武汉封城不同,重庆的封控更强调“精准化”——以社区、街道甚至楼栋为单位划定风险等级,避免“一刀切”,低风险区仍允许有限活动,而物资保供体系通过电商平台和志愿者队伍高效运转,官方数据显示,封控首周内完成了超过千万人次的核酸检测,迅速锁定了传染链。

这一决策的背后,是Delta毒株的快速传播与重庆作为西部枢纽的脆弱性,2021年10月末,一场婚宴聚集性疫情引爆了本土病例增长,单日新增突破30例,重庆人口密集、交通网络复杂,且作为长江经济带节点,流动风险极高,封城通告旨在用短期阵痛换取长期安全,其法律依据是《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,但执行中仍面临挑战:有市民抱怨物资配送延迟,也有小企业主诉苦停业损失,社交媒体上,“重庆加油”的标签与“防疫过度”的争议并存,折射出公众情绪的撕裂。

经济层面,封城对重庆的冲击是局部的但深刻,作为全球最大的笔记本电脑生产基地和汽车产业重镇,电子厂和车企通过“闭环生产”维持运转,但中小服务业如餐饮、旅游却遭遇寒冬,数据显示,11月重庆社会消费品零售总额环比下降12%,而线上零售额激增40%,这种分化揭示了数字经济的韧性,也暴露了传统经济的脆弱,值得一提的是,重庆的封控措施在两周后初见成效,日新增病例降至个位数,12月初逐步解封,但复苏之路漫长——许多小店再未开门。

社会影响上,封城通告测试了城市的治理能力与人性温度,基层社区工作者和医务者成为无名英雄,他们组织核酸、配送物资,常工作至凌晨,封控也激发出民间互助:有火锅店老板免费送餐给志愿者,有业主群自发协调采购,但负面案例同样存在——某小区居民因外出就医受阻引发舆论哗然,政府随后优化了应急医疗通道,这些细节显示,抗疫不仅是科学问题,更是治理艺术。

与2020年武汉封城相比,重庆2021年的通告体现了中国防疫策略的进化:从“全面封锁”到“精准防控”,从依赖行政命令到注重科技支撑(如健康码、大数据追踪),它 also暴露了可持续性的困境——封控的经济社会成本累积,公众疲劳感滋生,后续的Omicron疫情证明,这种模式面临更大挑战。

纵观全球,重庆的封城并非孤例,2021年冬季,欧洲多国也重启封锁,但重庆的差异在于其速度和强制力,西方政策更依赖疫苗接种与自愿隔离,而中国则以“动态清零”为目标,这种路径分歧背后,是医疗资源、文化观念和政治体系的差异,重庆案例提醒我们,没有完美的防疫模板,只有权衡下的选择。

今天回望2021年重庆封城通告,它既是抗疫史上的一個注腳,也是城市韧性的试金石,它教会我们,应对危机时,精准比粗暴更有效,但“精准”本身需要巨大的资源与协调成本,当 pandemic 成为记忆,这些经验或许会融入城市治理的基因——如何平衡安全与自由、效率与公平,将是永恒的命题,山城在冬日暂停,但它的呼吸从未停止,正如长江之水,暗流涌动,终向大海。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏