当“新增本土确诊病例”“无症状感染者”“风险区域调整”成为日常高频词,重庆与成都这两座西部核心城市的疫情动态,牵动着无数人的心,这不仅是一场公共卫生战役,更是一次对城市治理能力、科技应用与人文精神的深度考验,最新的疫情数据,绝非冰冷的数字罗列,而是理解抗疫策略、预测趋势走向、感知社会情绪的关键密码。

数据透视:最新疫情态势与区域特点

根据重庆市卫生健康委员会及成都市卫生健康委员会发布的最新官方通报(截至2023年10月下旬),两地疫情呈现如下特点:

- 重庆市:近期疫情以中心城区为主要发生地,多点散发与局部聚集性并存,感染毒株仍以奥密克戎变异株BA.5.2亚分支为主,日新增感染者数量在可控范围内波动,但社会面隐匿传播风险依然存在,相关部门持续优化“追阳、找阳、转阳、治阳”流程,力求以快制快。

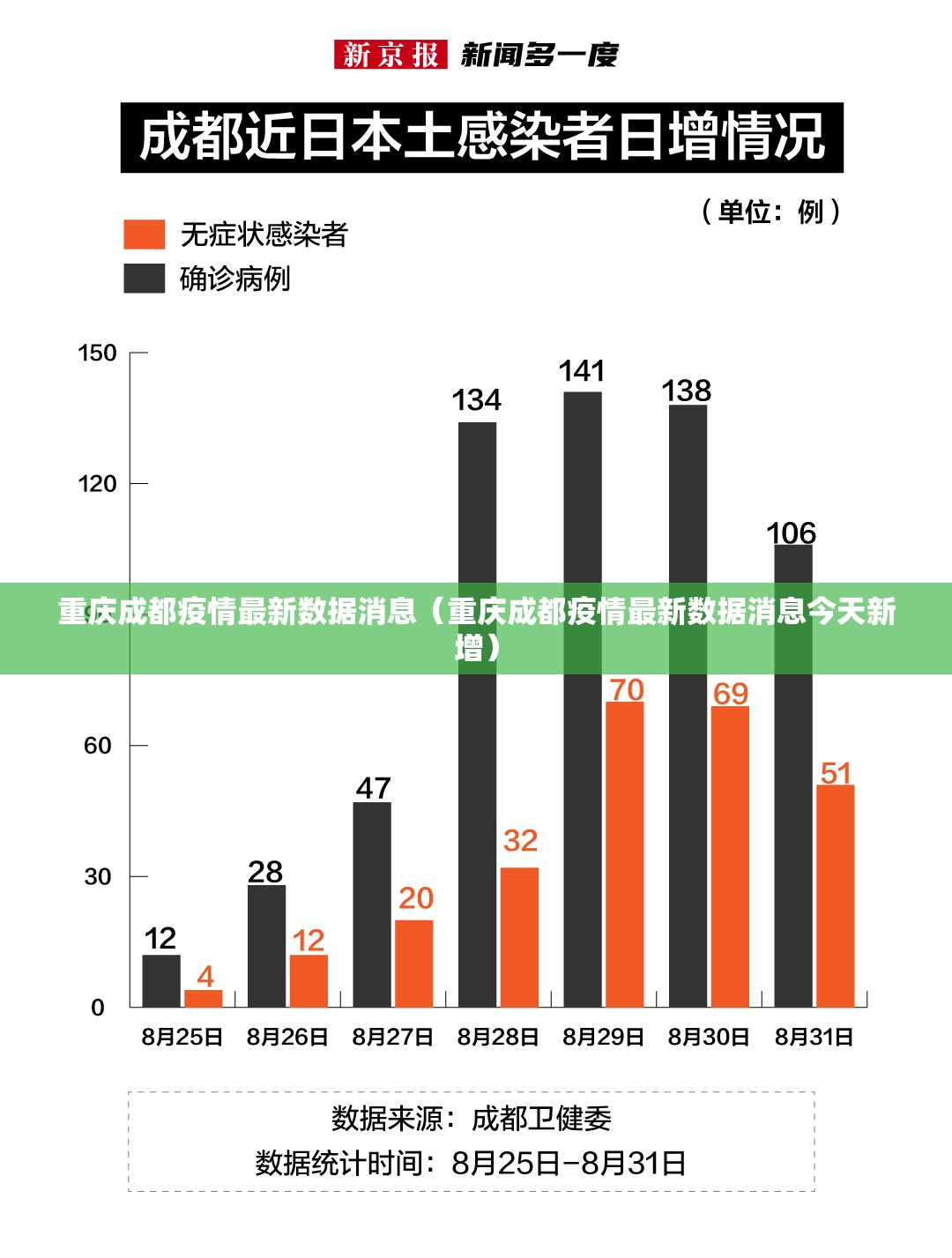

- 成都市:经历了此前一轮疫情的冲击后,当前整体态势趋于平稳,但防输入、防反弹压力巨大,新增病例多来源于隔离管控人员,社会面新增占比持续下降,成都依托其强大的网格化治理基础,强调精准划定中高风险区,最大限度减少对经济社会运行的影响。

关键数据点(注:具体数字每日动态更新,请以官方当日发布为准)通常包括:前一日新增本土确诊病例数、新增本土无症状感染者数、现有确诊病例数、累计治愈出院病例数、风险区等级及数量调整情况(如高风险区、中风险区的增减)、重点区域核酸筛查的覆盖面与检测结果等。

超越数字:数据背后的抗疫策略演进

单纯看数字的涨落容易陷入焦虑,唯有理解数据背后的应对逻辑,才能获得更清晰的认知。

-

精准防控的“尺”与“度”:成渝双城都在践行“科学精准”的防控理念,这体现在风险区的划分不再是简单的一刀切,而是精确到楼栋、单元;流调溯源更加注重科技赋能,大数据、人工智能助力快速锁定密接、次密接人群,压缩“时间窗口”;核酸检测策略动态调整,依据风险等级决定检测频次与范围,从全员核酸转向重点区域、重点人群的筛查,力求用最小成本获取最大防控效果。

-

科技赋能的双城实践:重庆的“渝康码”系统与成都的“天府健康通”已成为市民出行必不可少的“电子通行证”,两地在保障数据安全的前提下,不断升级系统功能,整合核酸检测结果、疫苗接种信息、行程轨迹等,实现一码通行、一屏展示,智能机器人在隔离酒店进行配送、消杀,无人机进行空中巡查与喊话,线上平台保障物资供应……科技力量正深度嵌入抗疫的每一个环节,提升效率,降低人员交叉感染风险。

-

保供稳链的民生温度:疫情数据背后,是千家万户的“菜篮子”“米袋子”和“药箱子”,重庆和成都均建立了完善的应急保供体系,启动线上线下联动保供机制,确保封控区、管控区内居民生活物资供应充足、价格稳定,针对老年人、孕产妇、危急重症患者等特殊群体的就医需求,开辟绿色通道,建立应急车队,确保生命通道始终畅通,这些举措,让冷冰冰的疫情数据背后,充满了保障基本民生的切实温度。

未来展望:数据趋势与常态化防控

从最新数据趋势看,与奥密克戎变异株的斗争将是一场持久战,未来双城的抗疫重点可能集中于:

- 加强免疫屏障:持续推进疫苗接种,尤其是老年人群的加强针接种,仍是降低重症率和死亡率的根本手段。

- 优化监测预警:进一步完善传染病直报系统和多点触发预警机制,对重点场所、重点人群、环境样本进行常态化监测,力争早发现、早处置。

- 提升应急能力:持续加强定点医院、方舱医院、集中隔离点的建设与储备,提升核酸检测能力,做好医疗资源统筹预案。

- 深化群防群控:公众的防疫意识与配合度是决胜关键,自觉佩戴口罩、保持社交距离、主动扫码亮码、按时参加核酸筛查,每个人的微小努力,汇聚起来就是强大的防疫力量。

关注重庆成都疫情最新数据消息,是我们作为社会一员的责任与关切,但更重要的是,我们要学会解读数据背后的故事——那是政府精准施策的努力,是科技硬核支撑的进步,是无数医护人员、社区工作者、志愿者逆行坚守的奉献,更是每一位市民的理解、配合与坚韧,疫情数据终会归于平静,而在这场漫长战役中淬炼出的城市治理智慧、科技应用成果和众志成城的精神,将成为成渝双城未来发展的宝贵财富,让我们保持理性,心怀希望,做好防护,共同期待云开“疫”散的那一天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏