在疫情防控的宏大叙事中,每一座城市的封城记录不仅是突发公共事件的档案,更是现代城市治理能力的试金石,郑州作为中国中部重要的交通枢纽和人口超千万的特大城市,其疫情封城记录既承载着个体的集体记忆,也折射出数字化时代公共管理的演进轨迹,本文将以“郑州疫情封城记录查询”为线索,探讨这一记录背后的技术逻辑、社会意义与未来启示。

封城记录:从行政指令到数字化存档

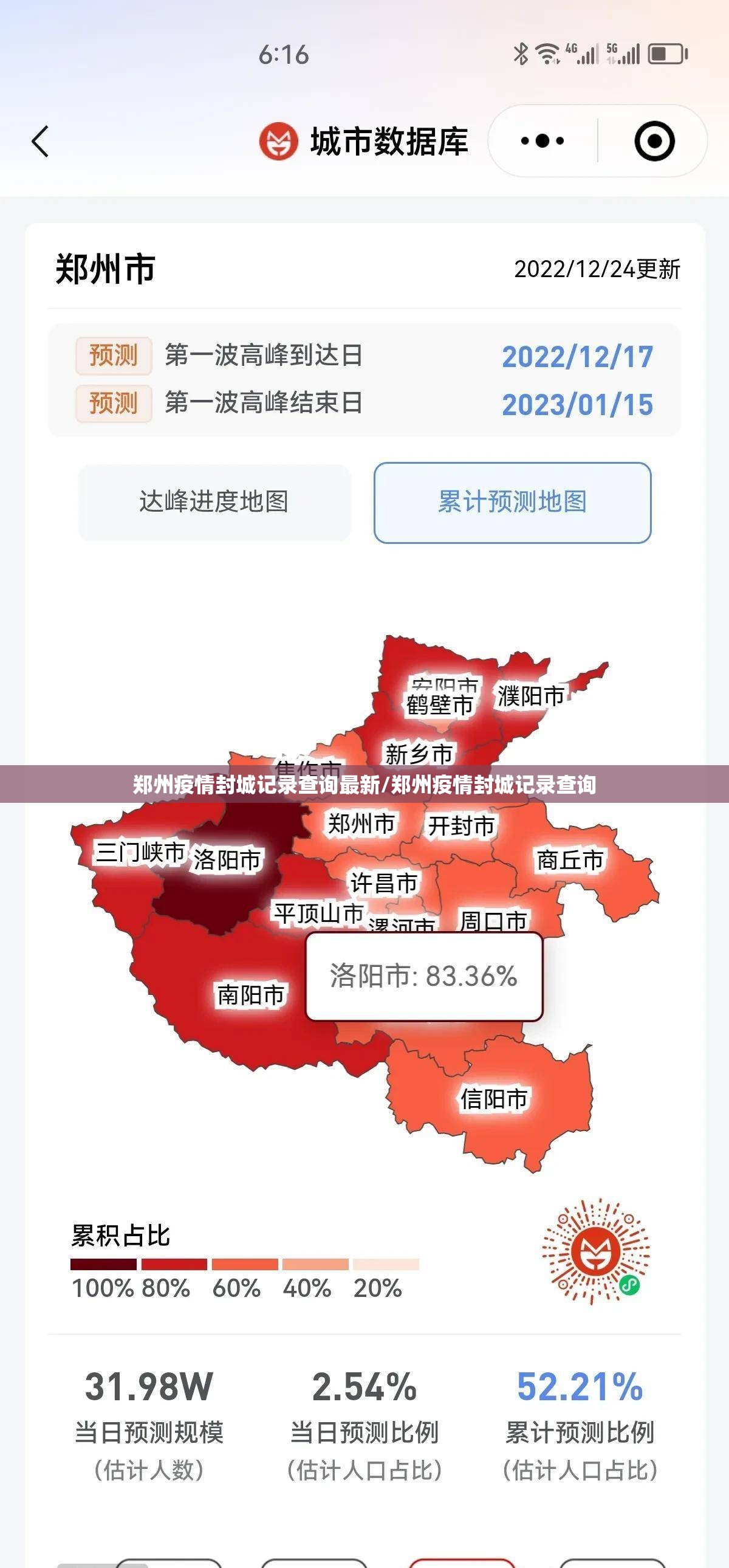

2020年初疫情暴发以来,郑州经历了多轮局部或全域封控管理,2021年7月暴雨灾害与疫情叠加下的部分区域封控,2022年多次因奥密克戎变异株启动的防控措施等,这些封城记录最初以政府公告、新闻报道等形式碎片化存在,但随着时间推移,逐渐整合为可查询的系统化数据。

公众可通过多个平台查询郑州疫情封城记录:

- 政务平台:郑州市政务服务网、“郑好办”APP开设的“疫情防控专栏”,提供封控区域、时间、政策调整等权威信息;

- 媒体数据库:如《河南日报》旗下“豫视频”整理的疫情时间线,或商业平台(如百度疫情地图)的历史数据回溯;

- 社区档案:部分街道办公开的封控管理日志,虽未完全数字化,但可通过申请政务公开获取。

这些查询渠道的建立,标志着公共危机管理从“被动响应”向“透明化存档”的转变。

技术赋能:数据如何塑造集体记忆

封城记录的电子化不仅是便利查询的工具,更是重构社会记忆的媒介,以“郑好办”APP为例,其封城查询功能融合了时空映射技术:用户输入小区名称或日期,即可生成对应的封控时间轴与政策摘要,这种设计将宏观政策与微观个体经历直接关联,例如一位市民查询2022年5月封控记录时,系统可能同时显示其所在区域的物资配送点、核酸检测频次等细节。

技术还解决了信息不对称问题,疫情初期,谣言与恐慌常源于信息滞后,而集中化的查询系统通过实时更新、多语言支持(如为外籍人士提供英文界面),减少了社会摩擦,更重要的是,这些数据成为后续学术研究的宝贵资源,郑州大学公共卫生学院通过分析封城记录中的时空分布,发布了《封控措施对病毒传播链阻断效能的评估报告》,为优化防控策略提供依据。

困境与争议:记录背后的复杂现实

封城记录的查询并非总是顺畅的,数据完整性存疑:早期封控(如2020年初)因数字化程度低,部分记录依赖人工统计,可能存在遗漏;敏感信息边界模糊,例如个别区域封控决策过程未完全公开,引发公众对“记录选择性呈现”的质疑。

更深层的矛盾在于,封城记录既是公共财产,也涉及隐私权,2022年郑州某小区曾发生“封控楼栋人员名单泄露”事件,凸显了数据安全管理的重要性,如何在透明与隐私之间取得平衡,成为治理者必须面对的课题。

从记录到启示:城市治理的范式升级

郑州疫情封城记录的价值远超“查询”本身,它为未来公共危机管理提供了三重启示:

- 数据基建需前置化:疫情暴露了许多城市数字基建的短板,郑州在后期逐步完善查询系统,但若在平战结合阶段就建立应急数据库(如整合社区人口、医疗资源信息),响应效率将大幅提升。

- 叙事权应多元共享:封城记录不应仅由官方定义,引入市民提交的“封城日记”数字档案(经脱敏处理),可形成更立体的历史记忆。

- 全球化视野的必要性:比较郑州与武汉、上海等城市的封城记录,可发现防控模式的差异(如郑州更早推行“网格化封控”),这些数据若能跨城市共享,将推动国家应急体系的标准化建设。

记录即责任

查询郑州疫情封城记录,表面是检索信息的行为,实质是对一座城市应对危机能力的复盘与反思,这些数据既是致敬抗疫中凡人英雄的纪念碑,也是警示未来决策者的镜鉴,在技术日益嵌入治理的今天,如何让记录更公正、更人性、更智慧,或将成为郑州留给所有城市的长期命题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏