在信息爆炸的时代,每一次公共危机都伴随着真相与谣言的激烈博弈,长春疫情的反复,不仅牵动着当地居民的心,更在网络上引发了各种传言和猜测,从“封城物资短缺”到“疫苗无效论”,从“隐瞒病例数据”到“医疗系统崩溃”,这些谣言像野火一样蔓延,加剧了公众的焦虑和恐慌,在这些嘈杂的声音中,辟谣信息往往显得微弱而滞后,本文将以长春疫情为例,深入探讨谣言的产生与传播机制,分析其社会影响,并提供实用的辨别方法,帮助大家在信息迷雾中保持清醒。

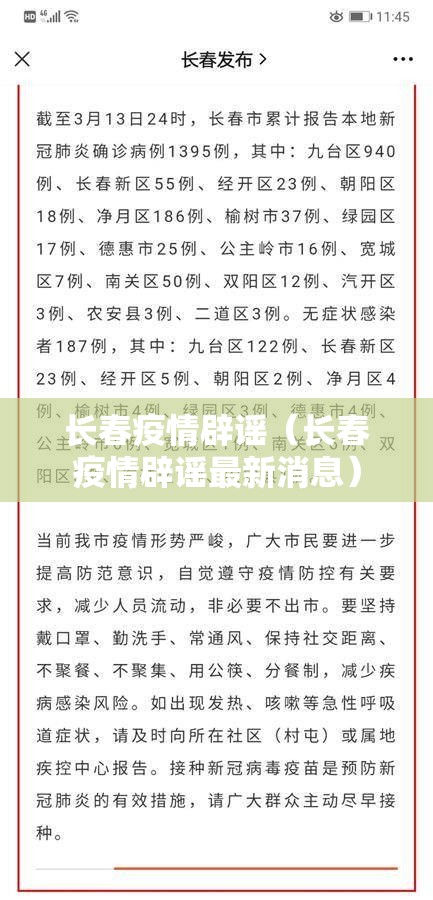

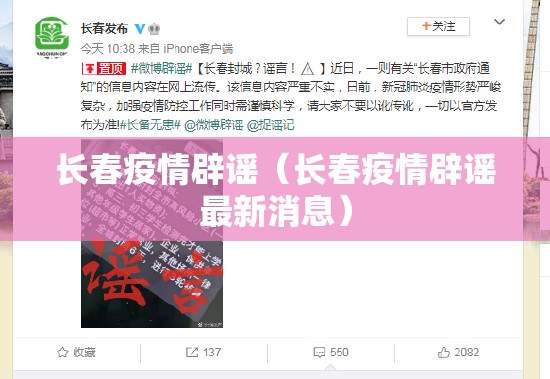

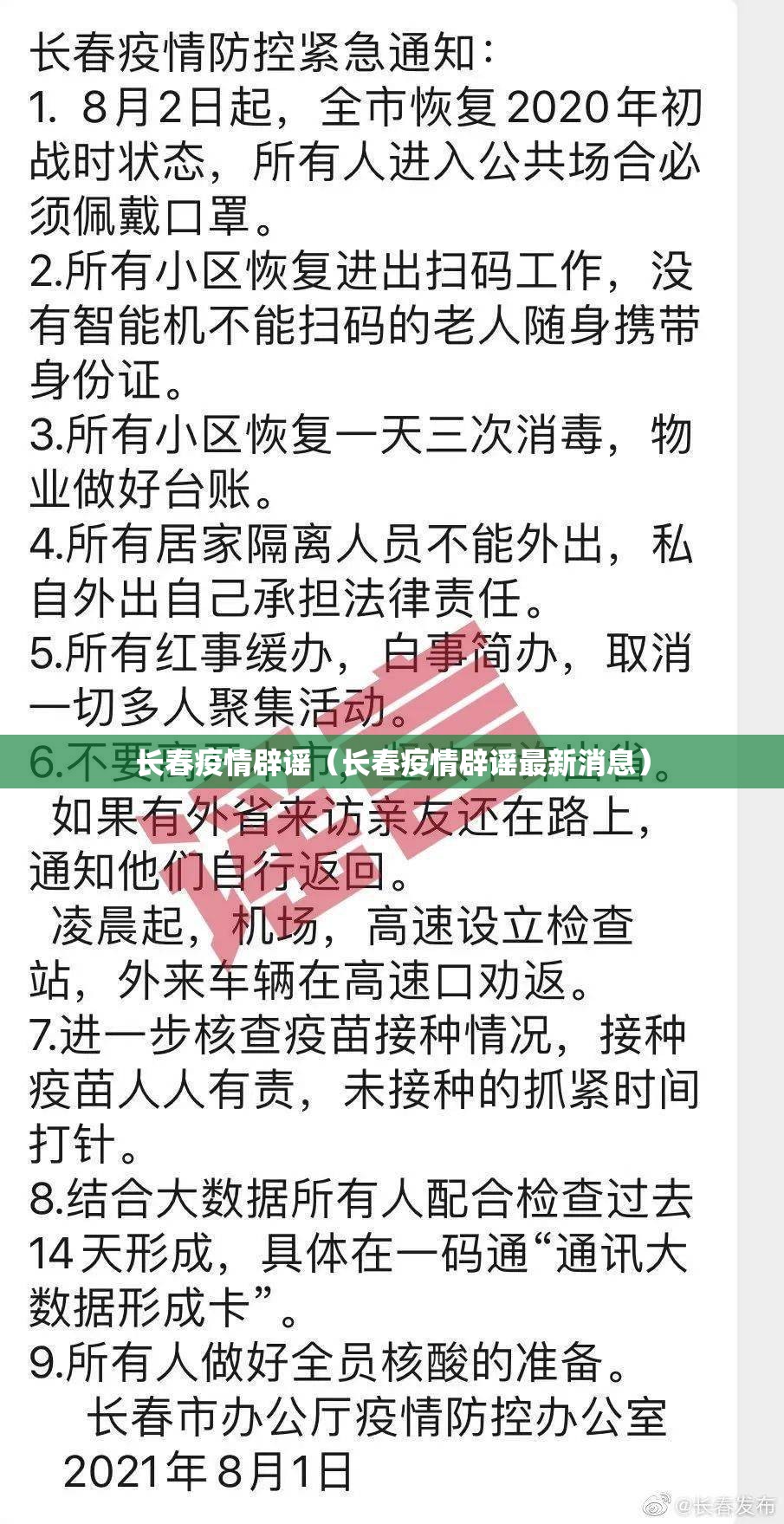

长春作为吉林省的省会,自2022年初疫情反弹以来,一直是防疫的重点区域,政府的快速响应和严格措施,如区域管控、大规模核酸检测和物资保障,本应成为公众信心的基石,与此同时,谣言却趁虚而入,一则“长春即将全面封城,超市抢空”的视频在社交媒体上疯传,导致部分市民恐慌性囤货,事后,长春市卫健委通过官方渠道澄清,强调物资供应充足,封城传言不实,类似地,有关“病例数据造假”的谣言也屡见不鲜,尽管政府每日发布透明数据,但仍有人质疑其真实性,这些谣言的背后,往往是信息不对称、公众焦虑和个别恶意炒作的交织。

为什么谣言在疫情期间更容易传播?危机情境下,人们处于高度不确定状态,渴望获取信息以减轻焦虑,但官方信息有时发布不及时或不够详细,这就为谣言留下了空间,社交媒体的算法推荐机制加速了谣言的扩散, sensational(煽动性)内容往往获得更多点击和分享,而辟谣信息则相对平淡,第三,部分谣言制造者出于经济利益或政治目的,故意散布虚假信息,例如推销伪劣防疫产品或煽动社会不满,长春疫情中的谣言,正是这些因素的缩影:它们利用了人们对健康的担忧、对未来的不确定性,以及对权威的不信任。

谣言的社会危害不容小觑,在长春,虚假信息不仅引发了抢购潮,还导致了一些社区矛盾,如误传某小区有大量病例,引发居民歧视和排斥,更严重的是,医疗资源的谣言可能使真正需要帮助的人延误就医,而疫苗相关谣言则削弱了接种意愿,影响群体免疫,从经济角度看,谣言造成的市场波动和社会成本,往往比疫情本身更难以估量,辟谣不仅是信息纠偏,更是维护社会稳定和公共安全的关键一环。

作为普通公众,我们该如何辨别疫情信息的真伪?以下是几个实用建议:第一,优先信赖官方渠道,如国家卫健委、长春市政府官网或权威媒体发布的信息,避免轻信社交媒体上的未经证实的消息,第二,培养批判性思维,问自己:这条信息的来源是什么?是否有数据或证据支持?是否与其他可靠信息一致?如果看到“病例激增”的传言,可以对比官方每日通报的数据,第三,利用事实核查工具,如微信辟谣小程序或知名事实核查网站,这些平台通常会及时验证热点谣言,第四,保持理性情绪,避免在焦虑中转发未经核实的内容——每一次转发都可能放大谣言的危害。

长春疫情的辟谣斗争,凸显了信息时代公众素养的重要性,政府方面,也应加强信息透明度,及时发布详细、易懂的疫情动态,并利用短视频、直播等新媒体形式增强沟通效率,法律手段也不可或缺,对恶意造谣者依法惩处,以儆效尤,在长春的案例中,当地政府通过联合媒体、社区和志愿者,构建了多层次辟谣网络,取得了一定成效,但这仍是一场持久战。

长春疫情中的谣言与辟谣,是一场真相与虚假的较量,在这场较量中,我们每个人都是参与者,通过提升信息辨别力、支持官方辟谣,我们可以共同减少谣言的伤害,助力疫情防控,真相或许会迟到,但不会缺席——让我们用理性和智慧,照亮疫情中的信息迷雾,守护社会的健康与和谐。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏