2022年11月的重庆,疫情如浓雾般笼罩山城,在渝中区一栋被划为高风险区的老居民楼里,30岁的火锅店老板陈勇做了一件"出格"的事——他把库存的50斤牛油底料熬成红汤,在封闭管理的第三天,为整栋楼的居民办了一场"阳台火锅宴",这个被网友称为"最重庆的抗疫名场面"的故事,恰如这座城市面对灾难时特有的生命态度:在困境中沸腾,于禁锢处飘香。

当社区网格员小李接到居民投诉"火锅味扰民"时,她看到的场景令人震撼,整栋楼的阳台如梯田般层叠错落,每家窗前都垂着绳索,系着改装过的菜篮,陈勇在底楼天井支起电磁炉,将烫好的毛肚、黄喉装在一次性餐盒里,居民们用绳索"空运"到自家阳台,有位独居老人甚至翻出珍藏的1983年江津老白干,用矿泉水瓶分装后吊给楼下志愿者。"那时候整栋楼都是火锅香,还有划拳声从不同楼层传来,根本不像是被封控的样子。"小李在采访中抹着眼角回忆。

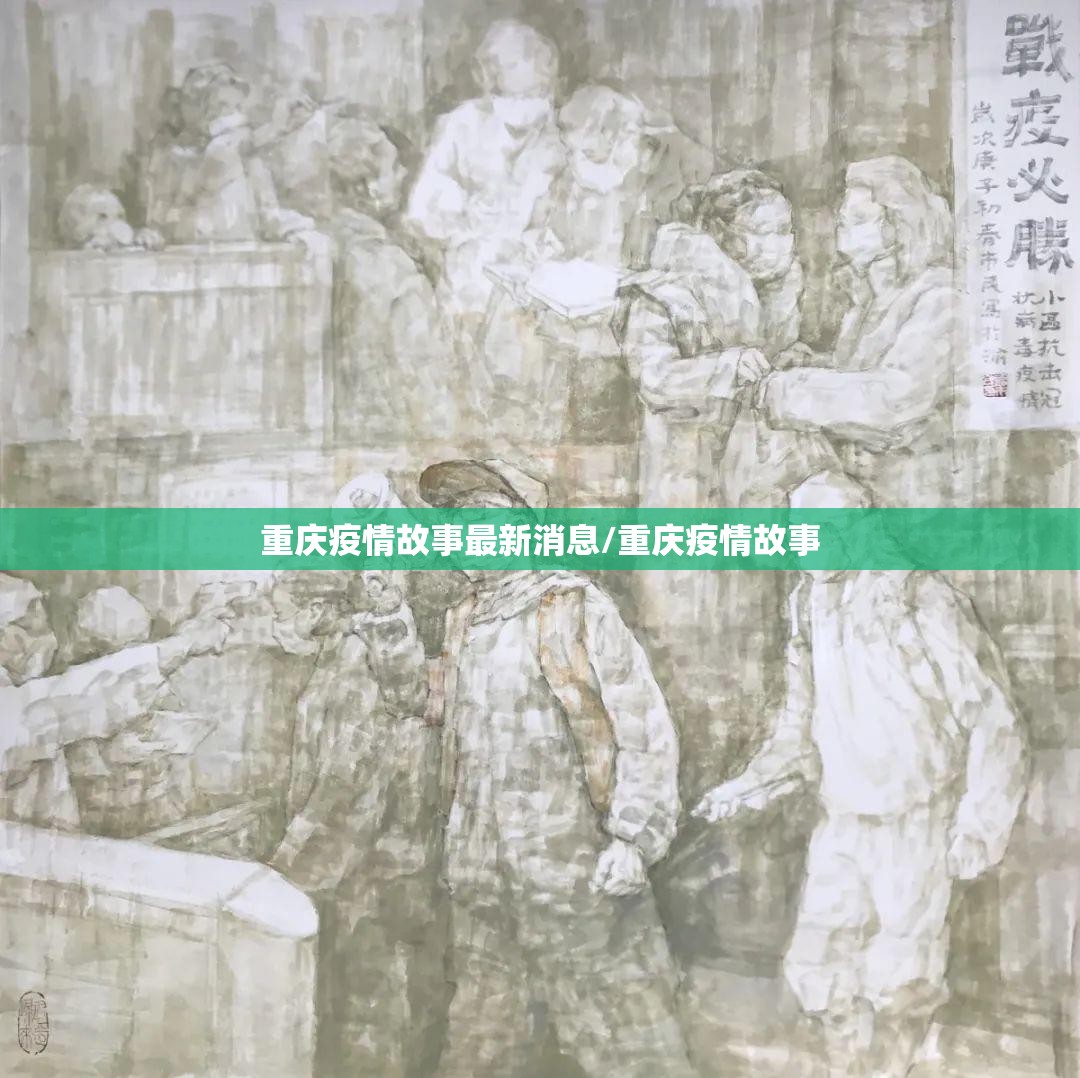

这种"魔幻现实主义"的抗疫方式背后,藏着重庆人独特的精神密码,长江与嘉陵江的激流塑造了这座城市刚柔并济的性格,就像陈勇那锅火锅——牛油是温柔的禁锢,红汤是沸腾的反抗,社会学教授王渝生指出:"重庆的市井智慧总能在制度缝隙中开出花朵,'阳台火锅'本质上是将物理隔离转化为情感联结的创造性实践。"疫情期间,这座城市诞生了"绳传爱心菜""天台音乐会""梯坎网课"等无数民间发明,每个创意都是对生存尊严的坚守。

在朝天门码头当了二十年棒棒的张富贵,疫情期间组建了"扁担快递队",他们用最原始的运输工具,在坡坎巷陌间为封控区运送物资。"重庆的地形逼我们练就了'爬坡上坎'的本事,这疫情不就是人生又一个陡坡嘛!"老张的竹扁担上刻着七道划痕,记录着他帮七个孕妇抬过救护担架的故事,这种"垂直城市"孕育的生存哲学,让重庆人在面对困境时总能找到向上的支点。

疫情第三年,南岸区"洞子火锅"老板娘周姐发明了"抗疫九宫格",她把传统九宫格火锅改良成单人食用的隔离版,每个格子放着不同菜品,附带核酸检测提示卡。"吃完毛肚看格子里的提示,就知道明天该几点做核酸。"这种将防疫融入饮食文化的智慧,恰如重庆轻轨穿楼而过的设计——既不破坏原有生活肌理,又能开辟新的通行路径。

如今在洪崖洞景区,游客总会被导游讲述的"阳台火锅"故事吸引,但重庆人更珍视的是故事背后的生存辩证法:当灾难如火锅般滚烫时,我们既可以是被动承受的食材,也可以是主动调味的厨师,这座城市用麻辣鲜香对抗着疫情的苦涩,用绳传篮递解构着物理的隔离,最终将一场公共卫生危机,熬煮成了人间烟火的盛宴。

正如那栋老居民楼墙上的涂鸦所写:"火锅沸腾时,没有一片毛肚是孤独的。"在这座城市,连抗疫都飘着牛油香。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏