2022年秋冬之交,重庆面临新冠疫情暴发以来最严峻的考验,单日新增感染者一度突破9000例,中心城区成为防控主战场,在这场没有硝烟的战争中,重庆以"快、准、暖"的防控策略,构建起独具特色的立体化防疫体系,既彰显了超大型城市的治理智慧,更透露出山城特有的人文温度。

科学精准的"重庆速度"

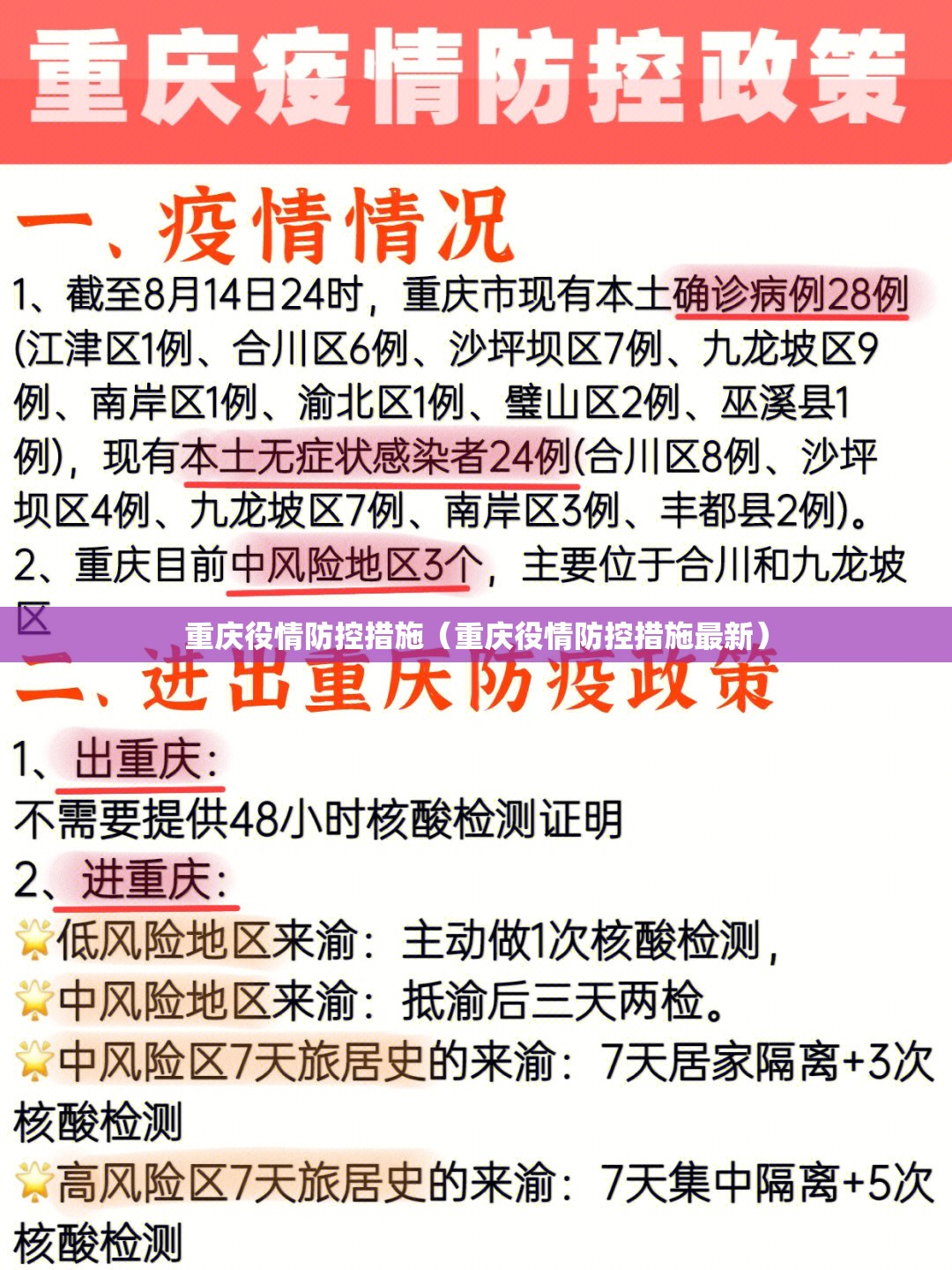

面对奥密克戎变异株的快速传播,重庆在全国首创"点长制",在每个高风险区设立专职负责人,实现"一区一策"精准管控,渝北区某社区在发现阳性病例后,2小时内完成封控、4小时完成流调、12小时完成首轮核酸筛查,这种"黄金24小时"响应机制有效遏制了病毒扩散。

大数据赋能成为重庆防疫的亮点,依托"渝康码"系统,整合了3000多万条交通、医疗、社区数据,实现风险人员秒级锁定,江北区曾通过扫码记录,10分钟内追溯出某火锅店密接者83人,比传统流调效率提升20倍。

因地制宜的"山城特色"

重庆独特的山地地形给防疫带来挑战,也催生创新方案,针对"爬坡上坎"的社区特点,沙坪坝区组建"摩托车核酸采样队",穿梭于狭窄梯坎之间;渝中区利用缆车运输物资,解决封控区配送"最后一公里"难题。

针对农民工群体,重庆在建筑工地推行"工棚变方舱"模式,南岸区某工地48小时内改造出200张隔离床位,既避免交叉感染,又保障了重点工程进度,这种务实举措被国务院联防联控机制作为典型案例推广。

有温度的民生保障

在九龙坡区某封控小区,社区干部用吊篮为高层老人送餐的照片刷屏网络,这背后是重庆建立的"三色"关爱机制:红色(独居老人)、黄色(孕幼群体)、蓝色(慢性病患者)分类服务,确保特殊需求不漏一人。

针对"菜篮子"问题,重庆创新"蔬菜包接力配送",组织永辉、重百等商超与快递小哥结对,日均为封控区配送物资超50万单,北碚区还开通"宠物驿站",为隔离居民的毛孩子提供免费寄养服务,这些细节赢得市民点赞。

全民参与的"志愿红"

重庆防疫最动人的风景,是65万注册志愿者构筑的"人肉防线",巴南区"00后"大学生组建"核酸喊楼突击队",用无人机+大喇叭唤醒居民;渝北区退休教师自发编写"防疫快板",用方言宣传政策,民间力量与政府形成高效互补,诠释了"袍哥精神"的现代内涵。

启示与展望

重庆防疫实践表明,超大城市疫情防控必须兼顾精度与温度:既要运用科技手段提升效率,也要保留人性化操作空间;既要坚持动态清零,也要保障城市毛细血管畅通,正如某社区书记所说:"我们守的不只是防疫线,更是老百姓的信任线。"

当前,重庆正将抗疫经验转化为长效机制,规划建设2000个"平急两用"社区服务站,完善分级诊疗体系,这座经历过抗战烽火、抗震救灾的英雄城市,正在用它的坚韧与智慧,书写中国式疫情防控的生动样本。

(全文共计856字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏