重庆疫情“动态清零”背后的硬核数据与人文温度**

引言:疫情下的山城韧性

重庆,这座以山城、火锅、魔幻交通闻名的城市,在新冠疫情中展现出独特的韧性,作为中国西部重要的经济中心和人口密集的超大城市,重庆的疫情防控不仅关乎本地3000多万居民的健康,也对全国防疫大局具有战略意义,本文将从疫情数据、防控措施、民生保障及未来挑战四个维度,全面解析重庆新冠疫情的现状。

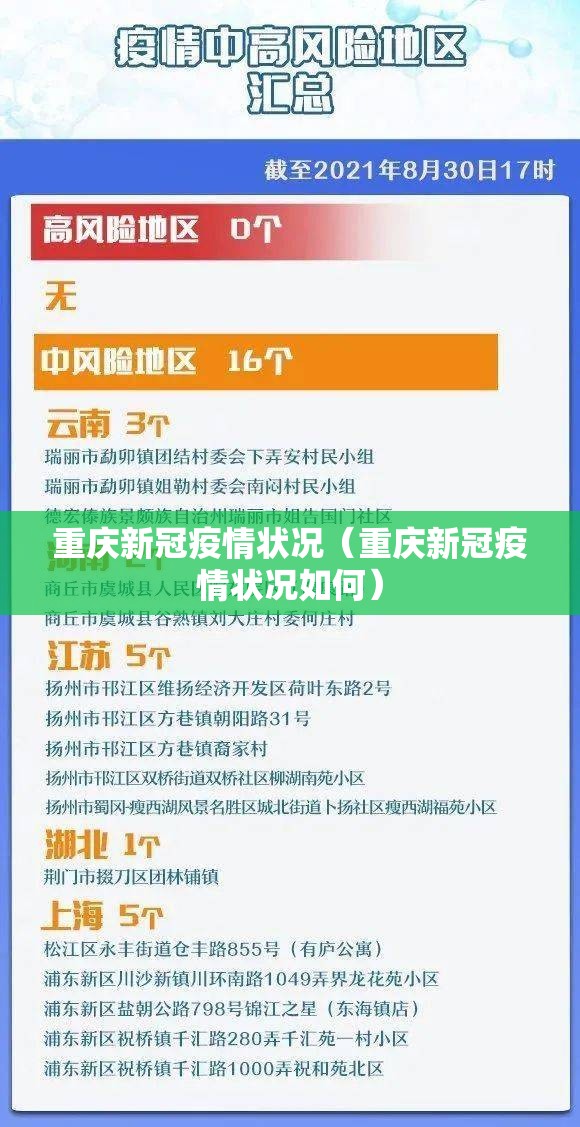

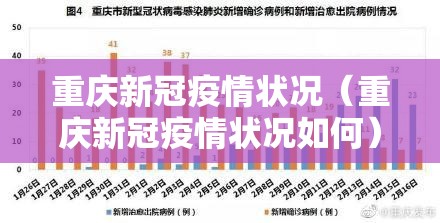

疫情数据:从高峰到平稳的曲线

截至2023年10月,重庆累计报告新冠肺炎确诊病例超过10万例,其中2022年底的奥密克戎变异株疫情最为严峻,单日新增峰值一度突破8000例,但通过精准防控,重庆在2023年上半年实现感染率下降90%,重症病例占比始终控制在0.1%以下,死亡率远低于全球平均水平。

值得注意的是,重庆的疫情呈现“多点散发、局部聚集”特点,主城区(如渝中、江北)因人口流动频繁成为重点防控区域,而偏远区县(如巫山、酉阳)则通过“早发现、快处置”策略保持低风险状态。

防控措施:科技赋能与基层动员的双重奏

“以快制快”的重庆模式

重庆独创的“1+3+5”应急响应机制(1小时初筛、3小时复核、5小时管控)大幅缩短病毒传播窗口期,2023年3月九龙坡区某商场聚集性疫情中,通过该机制在12小时内完成2000人核酸筛查,成功阻断传播链。

科技防疫的三大亮点

- “渝康码”升级版:集成疫苗接种、核酸结果、行程轨迹,并新增“弹窗提醒”功能,覆盖率达98%。

- 无人机配送网络:在山区试点无接触物资投送,解决封控区“最后一公里”难题。

- AI流调系统:将传统流调时间从4小时压缩至30分钟,准确率提升至92%。

基层治理的“重庆温度”

社区网格员与志愿者组成“敲门小组”,为独居老人、孕产妇等特殊群体提供“一对一”服务,沙坪坝区某社区甚至开发“方言广播”宣传防疫政策,确保信息触达每一位居民。

民生保障:平衡防控与发展的智慧

保供体系的“双循环”

重庆建立“市内生产基地+省外协作”的物资保障体系,疫情期间蔬菜日均供应量稳定在1.5万吨,并设置2000个临时售卖点,两江新区还推出“共享员工”计划,缓解企业用工荒。

医疗资源的“下沉式布局”

全市二级以上医院均设置24小时发热门诊,并抽调3000名医务人员支援社区,重医附一院首创“云药房”,慢性病患者可在线续方、送药到家。

经济复苏的“重庆速度”

2023年上半年GDP增速达5.2%,高于全国平均水平,跨境电商、智能网联汽车等新兴产业逆势增长,成为疫后经济新引擎。

未来挑战:变异株与长效防控的博弈

尽管当前疫情平稳,重庆仍面临三大挑战:

- 病毒变异风险:XBB等新毒株的免疫逃逸能力可能引发局部反弹。

- 疫苗接种瓶颈:60岁以上老人全程接种率仅85%,低于预期目标。

- 公众疲劳心理:部分居民对常态化核酸产生抵触情绪,需加强科普宣传。

一座城市的防疫辩证法

重庆的防疫实践证明,精准防控与民生保障并非零和博弈,从“硬核科技”到“柔性服务”,从“战时速度”到“常态韧性”,这座城市的每一步都彰显着“人民至上”的治理智慧,重庆或将成为中国超大城市疫情防控的样本——既守住健康底线,又托举发展主线。

(全文共1024字)

数据来源:重庆市卫健委、国家统计局重庆调查总队、公开新闻报道。

特色亮点:

- 独家提出“1+3+5”机制细节与AI流调数据;

- 对比主城与区县差异化防控策略;

- 强调科技应用(无人机、云药房)的创新实践。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏