在云南的崇山峻岭与多元文化的交织中,“役情”二字承载着远超字面的重量,它不仅是历史的回响,更是边疆治理中人力动员与资源调配的深刻缩影,云南的“役情”,不同于寻常的疫情或危机,而是根植于其独特地理、民族结构与历史使命中的长期命题——如何通过人的力量守护这片土地的安全与繁荣。

历史维度:役情与边疆治理的千年对话

云南自古便是多民族聚居的边疆要塞,历史上中央政权对这里的治理始终与“役”紧密相关,从秦汉时期的戍边屯田,到明清时期的土司制度与改土归流,人力动员(即“役”)一直是巩固边疆的核心手段,明代在云南推行卫所制度,数十万军户被征调至边境屯守,形成“寓兵于农”的体系,这种“役情”不仅是军事防御的需要,更是文化融合与经济开发的催化剂——汉族的农耕技术、法制观念与少数民族的生态智慧在此碰撞,塑造了云南多元一体的社会格局。

历史的启示在于:云南的“役情”本质是人与地的共生关系,每一次大规模人力调配,既是对边疆安全的强化,也是对地域文化的重塑。

现代实践:从抗疫到生态守护的“役情”新解

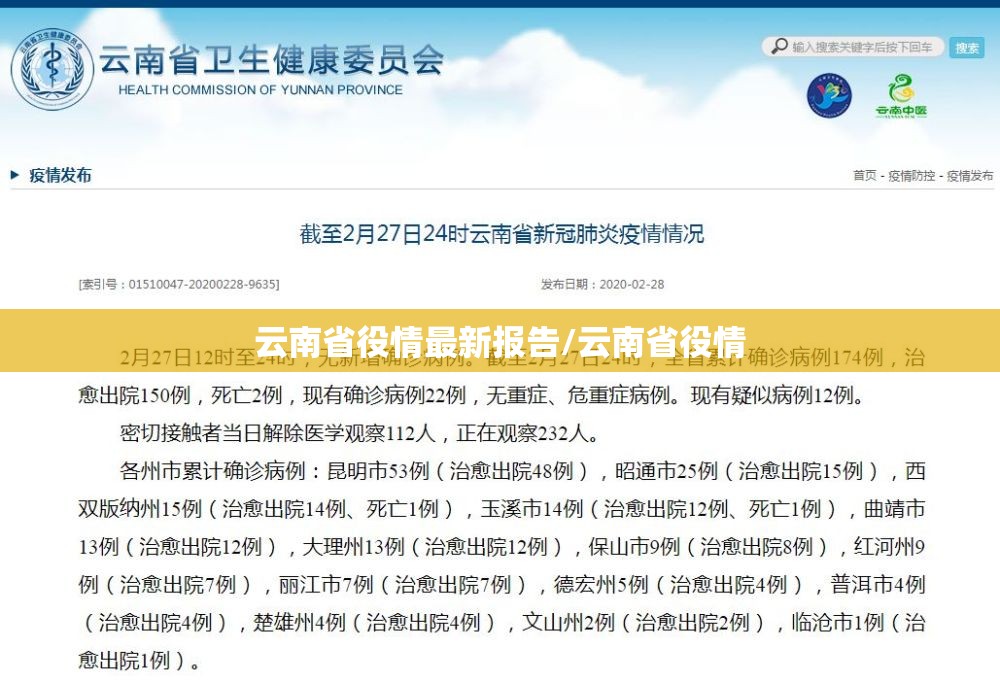

进入21世纪,云南的“役情”被赋予新内涵,2020年以来的全球疫情中,云南因其漫长的边境线(与缅甸、老挝、越南接壤)成为全国外防输入的前沿阵地,这里的“役”不再是古代意义上的徭役,而是全民参与的防控网络:数万名医护人员、边防人员、志愿者被动员起来,在4060公里的边境线上筑起“人力长城”,瑞丽、腾冲等口岸城市多次经历封控与筛查,民众以高度自律配合政策,体现了边疆社会特有的集体责任感。

云南的“役情”也延伸至生态领域,为保护中国最重要的生物多样性宝库,云南发动了“生态戍边”——通过公益岗位动员偏远山区居民参与护林、监测物种入侵、防控森林火灾,例如在高黎贡山地区,当地傈僳族村民被培训为生态护林员,传统生计与现代守护职责结合,形成了“人人皆兵”的环保防线,这种“役”不再是负担,而是人与自然的契约。

挑战与韧性:役情背后的社会张力

云南的“役情”管理始终伴随挑战,边境地区经济相对落后,频繁的防控动员对民生造成压力;多民族语言与文化差异增加了政策落地的复杂度;境外疫情波动、非法越境等风险持续存在,但云南的韧性正源于其历史积淀的适应性——少数民族社区长期形成的互助传统(如傣族的“赕”文化、彝族的家支体系)在危机中转化为基层动员力,政府亦通过精准政策(如边境补贴、民族语言宣传)平衡“役”的公平性,避免历史中“徭役伤民”的覆辙。

未来启示:役情与边疆治理的现代化

云南的“役情”经验为全国乃至全球边疆地区提供了范式:

- 人力与科技结合:如今云南逐步推行“智慧边防”,无人机巡边、大数据预警与人工值守互补,减少对纯人力动员的依赖。

- 文化敏感性:政策制定需尊重民族习俗,如版纳傣族地区的佛寺曾被改造为临时疫苗接种点,僧侣协助宣传,实现宗教与科学的协作。

- 长效机制建设:将应急性“役情”转化为常态化治理,例如建立边境民生保障基金,让参与守护者获得可持续回报。

云南的“役情”,是一场跨越时空的边疆守护实验,它告诉我们:真正的边疆安全,不在于隔绝与封闭,而在于如何通过人的能动性,在流动中构建秩序,在多元中凝聚共识,这片土地上的每一次“役”,都是对中华民族共同体意识的生动诠释——唯有共担重任,方能共筑家园。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏