2021年夏秋之交,中国两座特色鲜明的城市——重庆与澳门,先后报告了新冠肺炎本土病例,引发全国关注,重庆作为西部内陆的交通枢纽,澳门则是国际化的沿海特别行政区,两地的疫情看似孤立,却折射出中国防疫体系的共性与差异,这些病例不仅是公共卫生事件,更是观察城市治理、社会韧性与全球化挑战的微观窗口。

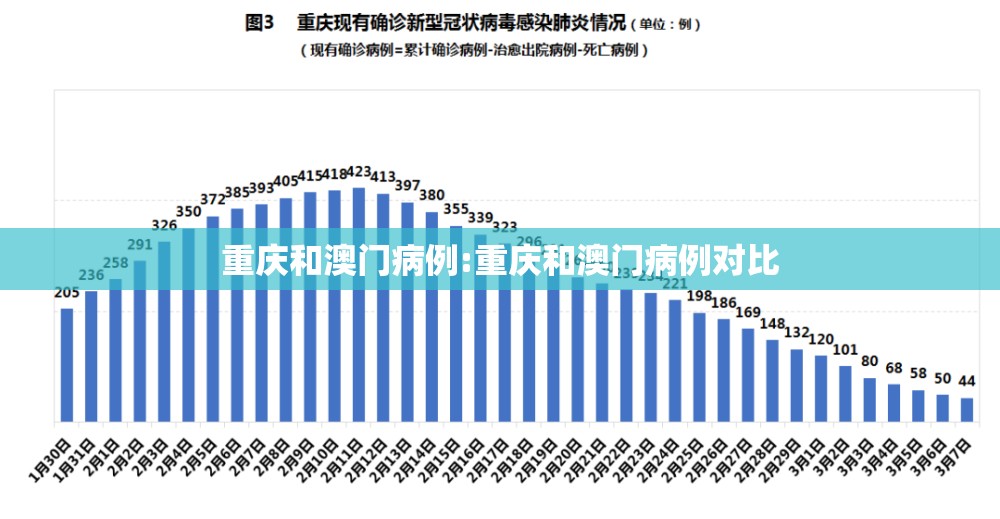

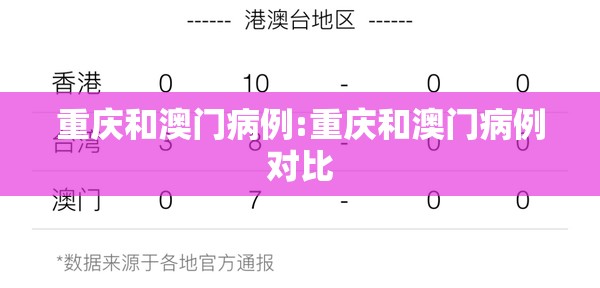

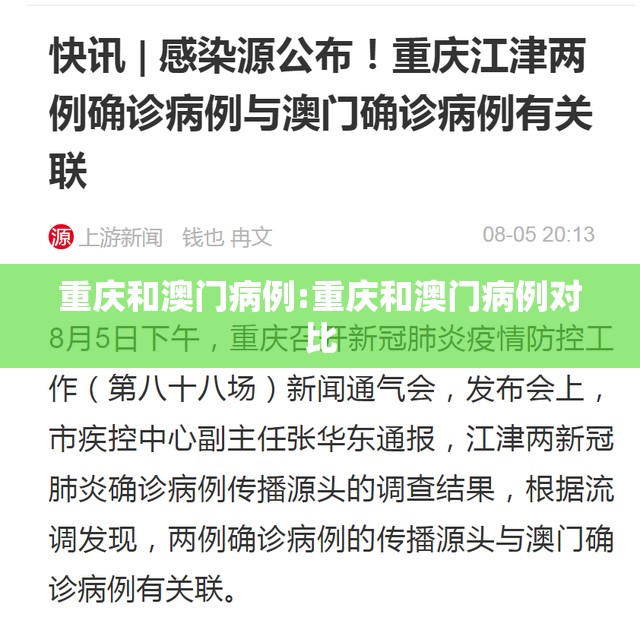

重庆的病例始于2021年7月底,一对情侣在西安旅游后返回重庆确诊,随后引发本地传播链,澳门则在8月初出现一家四口感染Delta变种病毒的案例,源头直指珠海跨境活动,两起事件相隔不久,却因城市定位不同而呈现迥异的特点:重庆病例凸显内陆城市在暑期人口流动中的脆弱性,而澳门案例则暴露了跨境口岸的输入风险,值得注意的是,两地均未演变为大规模爆发,这背后是高效的全员检测、溯源追踪和快速封锁——中国防疫模式的标准化应用,细究之下,澳门因博彩业和旅游业依赖,防疫措施更注重经济平衡;重庆则凭借制造业基础,更强调供应链稳定,这种差异揭示了“一刀切”政策的局限性,也彰显了本地化应对的必要性。

从病毒溯源角度,重庆病例的传播链清晰指向跨省旅游,反映了暑期出行高峰带来的防控压力,澳门病例则与珠海相关病例基因测序高度同源,凸显粤港澳大湾区一体化下的防疫挑战,两地均动用了大数据追踪、社区网格化管理和区域性封锁,但澳门的应对更倚重国际合作(如与葡语国家的信息共享),而重庆则强化了省内协同机制,这些措施在短期内有效,但长期看,也暴露出溯源技术的瓶颈——重庆病例中次级传播链的隐匿性,以及澳门跨境人员流动的复杂性,都提示精准防疫需升级至分子流行病学层面。

社会经济影响方面,重庆作为3000万人口的超大城市,局部封锁对制造业和物流造成冲击,但政府通过“点对点”供应链保障缓解了压力;澳门则因博彩业停摆和游客锐减,面临更直接的经济损失,数据显示,澳门8月博彩收入同比下跌90%,而重庆工业增加值仅小幅下滑,这体现了两地经济结构的差异:澳门单一产业的高脆弱性,与重庆多元经济的缓冲性,有趣的是,两地均未采取“全城静默”,而是精准到社区或街区,这种“微创式”防疫既保全了整体经济,也减少了社会代价,但执行中仍引发争议——例如重庆部分农民工因封锁陷入生计困境,澳门中小商户抗议补偿不足。

人文维度上,病例背后的个体故事更值得深思,重庆病例中,确诊情侣遭遇网络暴力,折射出疫情下的污名化问题;澳门一家四口的感染则触发跨境家庭探亲难的伦理困境,两地政府均推出心理援助和民生支持,但澳门因人口少(约68万)、福利体系完善,响应更个性化;重庆则依赖社区志愿者和数字平台(如“渝康码”),体现技术赋能下的集体主义,这些反应不仅测试城市治理温度,也揭示公共卫生事件中的公平悖论——弱势群体(如老年人、低收入者)始终承担更高风险。

纵观全球,重庆与澳门病例恰似中国防疫的缩影:高效但成本不菲,精准却难逃误伤,它们提醒我们,抗疫不仅是科学问题,更是治理哲学的选择,重庆的“韧性”来自其工业底牌和人口规模,澳门的“灵活”源于国际视野和资源集中,但两者都需在动态清零与可持续性间寻找平衡,随着病毒变异和跨境流动复苏,两地经验或可互为镜鉴——例如澳门探索的“疫苗+检测”通关模式,或重庆的产业链备份策略。

这些病例的价值超越疫情本身:它们迫使城市反思脆弱性,重塑应急体系,并重新定义“安全”的代价,而在重庆的群山与澳门的海港之间,中国人正在书写一场关于生存与共存的实验——其答案,或许藏在每一例精准追踪、每一次社区互助,和每一份对平凡的坚守中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏