时间查询的困境:碎片化信息与官方叙事

重庆并未像武汉或上海那样实施全域静态管理,而是以“分区差异化防控”为名,于2022年11月至12月间对中心城区实行了事实上的封控,但若搜索“重庆封城时间查询”,会发现矛盾重重:官方从未使用“封城”一词,仅称“社会面管理”;媒体报道中,起始时间从11月9日到12月5日不等;居民记忆中,有人称“封了28天”,有人坚持“至少40天”,这种混乱源于三种力量的博弈:

- 官方话语的模糊性:政府通报强调“精准防控”,避免具体时间表,以淡化事件敏感性。

- 民间记忆的差异性:不同区域、阶层的人群体验迥异——渝中区居民可能经历严格足不出户,而郊县农民生活几乎未受影响。

- 国际媒体的政治化解读:外媒常将重庆与“中国清零政策的失败”挂钩,进一步混淆时间线。

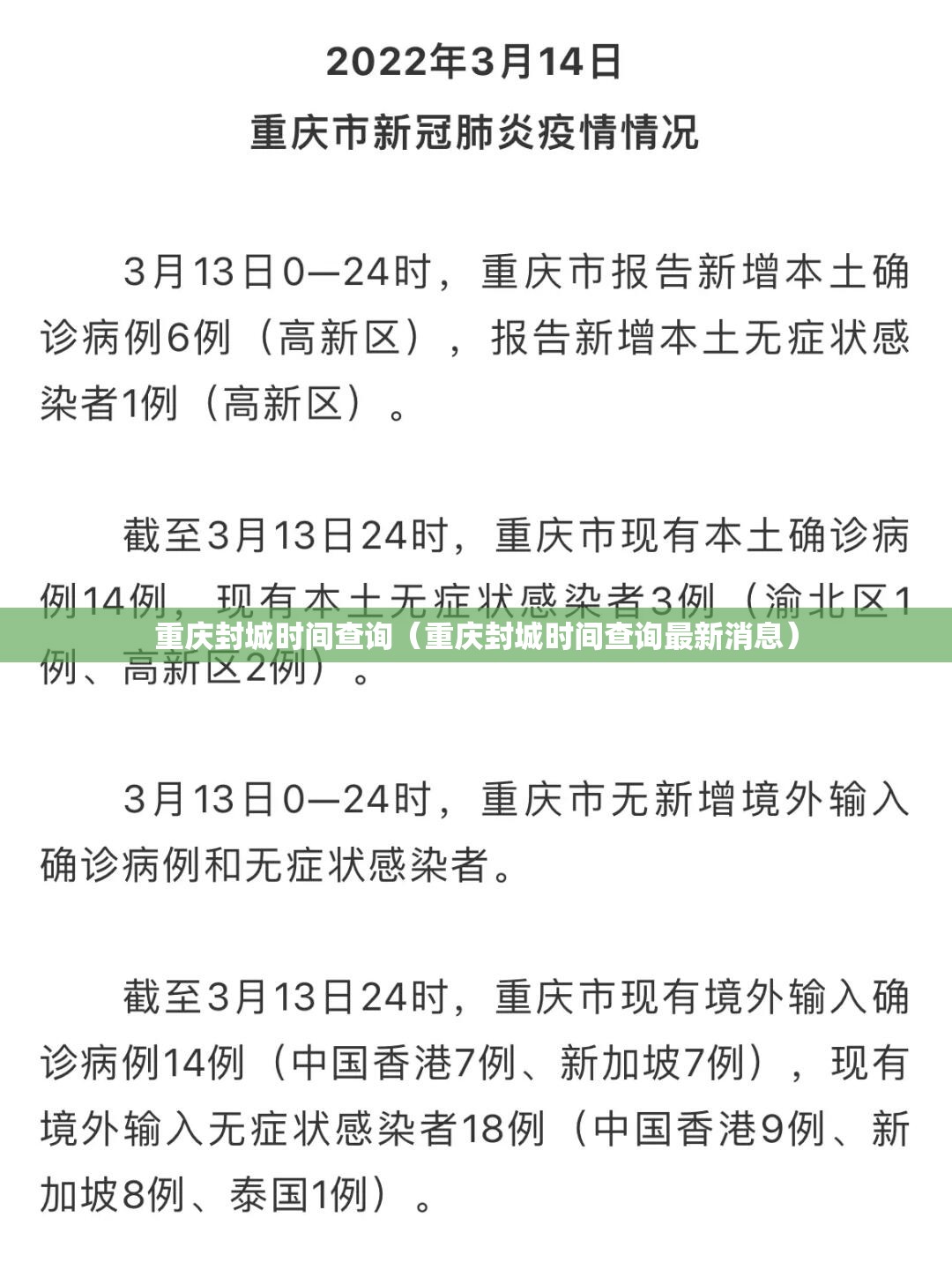

重庆卫健委2022年11月12日宣布“非必要不离开中心城区”,但同日又称“非封城”;12月2日部分解封,但高风险区管控持续至月中,这种术语游戏,使得“封城时间”成为罗生门式的存在。

时间背后的政治经济学:为何查询如此艰难?

封城时间查询的困难,本质是信息管控与舆论治理的缩影,重庆作为西部经济枢纽和制造业重镇,2022年封控期间,全球笔记本电脑供应链一度紧张(重庆占全球1/3产能),苹果供应商富士康、惠普等工厂出现停产,披露详细时间线可能暴露经济代价,因此官方选择“碎片化披露策略”:

- 通过区级公众号分批发布政策,避免形成集中关注;

- 用“暂定3天”“延长7天”等模糊表述稀释公众时间感知;

- 压制社交媒体上的“封城时间统计”话题标签,仅允许个体求助内容传播。

时间查询的需求也催生了灰色产业,2022年11月,电商平台出现“代查封城时间”服务,卖家通过整合街道办通知、物流停运数据、甚至外卖员动线推测封控时长,每次收费5-20元,这荒诞却真实的现象,揭示出信息不对称下的民间自救智慧。

记忆争夺战:时间如何被重构与遗忘

封城时间不仅是日期,更是创伤记忆的载体,重庆地形特殊,山城步道和吊脚楼社区使得物理隔离尤为困难,许多老人因不会使用手机买菜而挨饿,志愿者用背篓运送物资的画面成为标志性影像,但如今,这些记忆正被系统性重构:

- 官方叙事转向:2023年后,重庆宣传重点转为“抗疫胜利”和“经济复苏”,封城时间细节从主流媒体消失;

- 数字痕迹清除:部分2022年的封控通知网页被批量删除,仅存于个人截屏或境外网站存档;

- 纪念性沉默:与武汉设立纪念馆不同,重庆未出现任何公开纪念封城的活动,时间在集体记忆中逐渐模糊。

有学者指出,这种“可控遗忘”是危机管理的常见手段,但市民通过私域传播(微信群、朋友圈长文)顽强保留记忆,一位北碚区居民在知乎写道:“我日记里记着封了37天,但官方说只有21天,到底谁的时间是真实的?”

超越查询:从时间争议到公共反思

重庆封城时间查询的困境,最终指向现代社会的根本矛盾:在数字时代,真相是否仍能被完整保存?当我们搜索一个简单的时间,却陷入信息的迷宫中时,其实是在追问更大的命题——

- 技术能否保障记忆:区块链曾被视为“抗篡改记忆库”,但重庆案例表明,权力与资本仍可操纵数据底层逻辑;

- 个体记忆的价值:出租车司机口述的封城经历,或许比官方公报更接近真实,但这些微观叙事正被算法流量淹没;

- 全球视角的警示:从重庆到巴黎、纽约,封城时间争议普遍存在,区别仅在于透明度和公民参与程度。

或许,未来的历史学家会通过交叉比对手机信令数据、电力消耗记录、垃圾处理量来还原重庆封城的真实时间线,但更重要的是,我们能否构建一个允许痛苦被铭记、教训被审视的公共空间?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏