2022年夏天,两座城市的名字在热搜榜上诡异并列——重庆防疫南京,这不是什么地域联姻的佳话,而是疫情时代下地域身份政治撕裂的鲜活标本,当重庆人以辣椒般的直率质疑南京游客的防疫待遇时,当南京人以梧桐叶般的优雅回敬“不识大体”的指责时,我们目睹的不仅是两座城市的性格碰撞,更是防疫政治如何将“中国人”这个宏大共同体概念撕成碎片,暴露出其下深藏的地域等级制和资源分配的历史性不公。

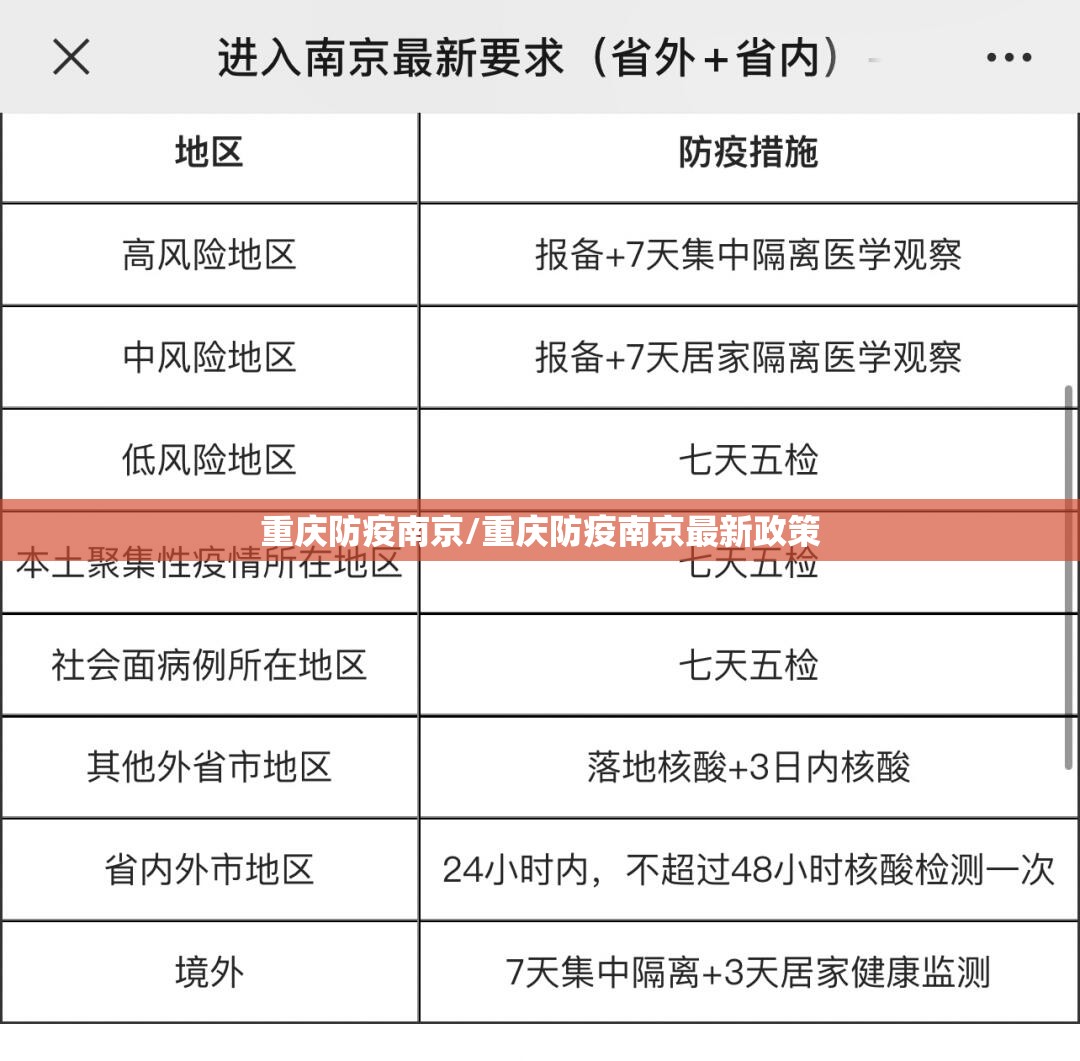

重庆与南京的防疫争议绝非偶然,南京,六朝古都,长三角重要枢纽,总被无形地纳入某种防疫“优先区”;重庆,山城江城,西部战略支点,却在资源分配体系中常感窒息,这种差异深植于建国初期的工业布局:东北重工业基地、长三角轻工业集群享受的政策红利,经由改革开放的放大,已固化为一种潜在的地域价值排序,当疫情来袭,这套隐形的价值计算系统自动启动,仿佛南京人的健康码天生就比重庆人的更“绿”一些。

在“生命至上”的宏大叙事下,不同地域的生命价值却被暗中标价,大城市、经济重镇的防疫往往获得更充足的资源和更精细的方案,而偏远地区则被迫采取更简单粗暴的管控,这套逻辑与全球疫苗分配中富国囤积、穷国告急的图景惊人同构——中心与边缘的殖民式关系在一国之内精确重演,当某些地区的防疫被称为“精准艺术”,另一些则被贬为“过度防控”时,我们不得不承认,疫情是一面照妖镜,映出了共同体内部根深蒂固的中心-边缘权力结构。

地域歧视的病毒比新冠病毒更早潜伏于社会肌体之中,互联网时代,这种歧视获得了前所未有的表达渠道和传播速度。“某地人滚出”的诅咒与地图炮的狂欢,在每一次疫情波动中周期性爆发,重庆与南京的民间对立,无非是这种深层焦虑的又一次发作:当系统性的资源分配不公无法直言,普通人只能通过地域标签的互相攻讦来宣泄无力感,这种互害模式的最大受益者,恰恰是转移了矛盾焦点的隐形权力结构。

更有甚者,防疫措施的地方化无形中重构了地域身份认同,健康码的省份边界、隔离政策的地域差异、出行限制的以邻为壑,都在强化“我们”与“他们”的边界,当南京人与重庆人互相视为潜在的病毒携带者和规则破坏者时,国族共同体意识便被放逐于防疫的地方主义堡垒之外,这种认同的碎片化可能比疫情本身产生更深远的社会裂痕。

然而希望恰在于对这种撕裂的清醒认知,防疫不应是强化地域藩篱的工程,而应成为修复共同体的契机,这要求我们首先抛弃“全国一盘棋”的迷思,坦承棋盘本身就有凹凸不平的等级制,真正的解决方案不是用更强硬的叙事掩盖矛盾,而是建立更透明的资源调配机制、更公平的危机响应方案,让重庆的火锅与南京的梧桐都能在共同的天空下获得应有的生存尊严。

当重庆志愿者在40度高温中防护服浸透汗水,当南京公务员为流调彻夜不眠,他们都是在为这个共同体负重前行,我们需要超越“防疫模范生”与“防疫差等生”的简单标签,看到每个城市都在用自己特有的文化资源和物质条件应对这场危机,重庆的直率与南京的精细不是对立的两极,而是中华文明应对挑战的两种智慧维度。

疫情终将过去,但地域间的裂痕不会自动愈合,唯有当我们敢于直视重庆与南京之间的无形高墙,承认防疫中确实存在“星辰大海”与“灯火阑珊”的差别待遇,才能真正开始修复这个被多重叙事撕裂的共同体,这不是两地之争,而是每一个渴望公正的中国人必须面对的沉默战争——在这场战争中,真正的病毒不是新冠肺炎,而是那种认为某些地域、某些生命天生更值得保护的顽固偏见。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏