在信息爆炸的时代,每日疫情数据仿佛一串冰冷的数字,滚动在屏幕之上,却牵动着千万人的生活,当“重庆病情今日排名”成为搜索框里的热词时,我们看到的不仅是病例数的升降,更是一座超大型城市在应对公共卫生危机时的复杂图景——它的挣扎、它的韧性,以及数据背后那些未被言说的故事,本文将深入解析重庆疫情现状,结合多维数据对比、政策响应及社会动态,呈现一个超越排名的真实重庆。

今日排名:数据下的表面与现实

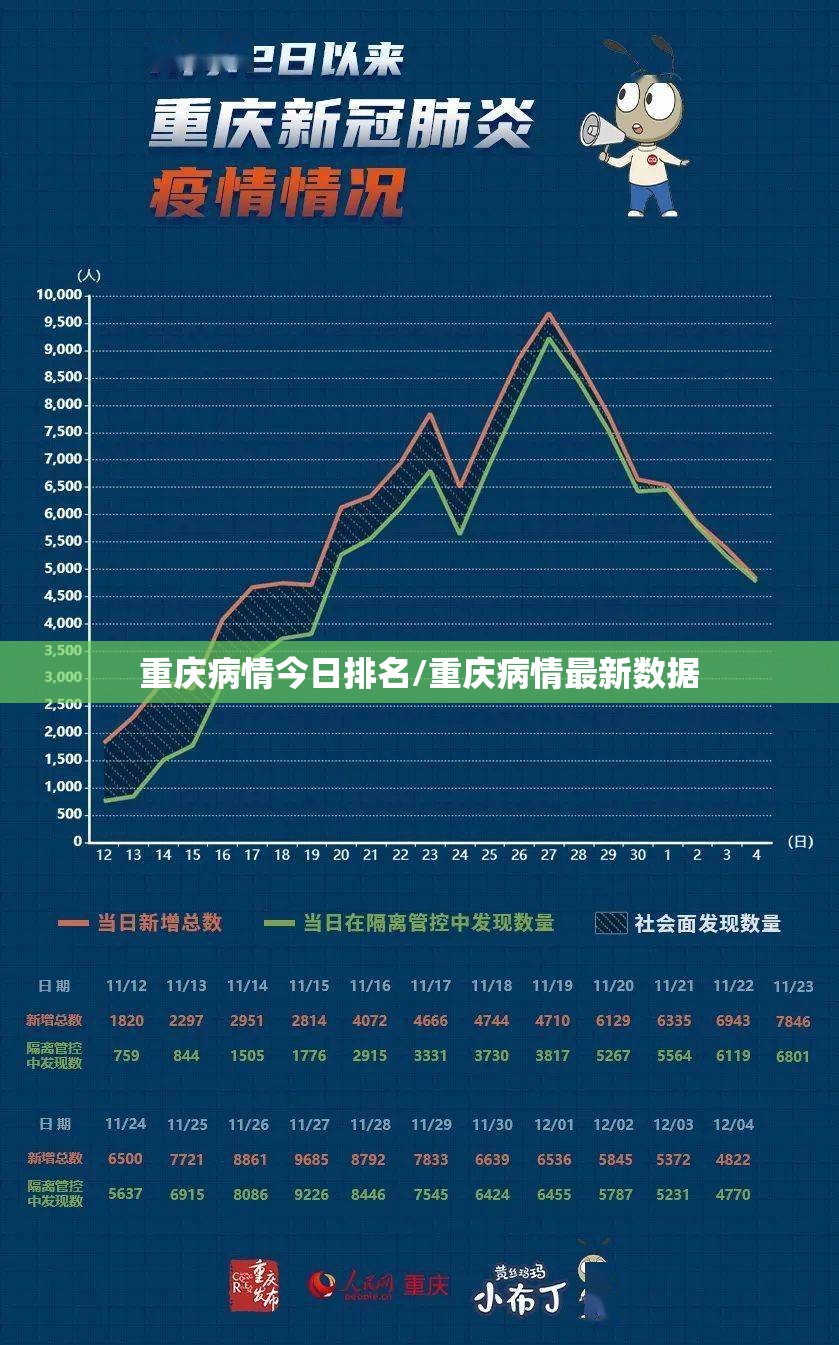

截至今日(2023年10月),重庆市新增本土确诊病例及无症状感染者数量在全国省级行政区中位列中游(参考近7日平均数据,排名约第12-15位),具体而言,单日新增病例数较前期高峰有所回落,但社区传播链仍未完全切断,主要集中在中心城区如渝中、江北等人口密集区域,这一“排名”并非孤立存在:它与周边省份(如四川、贵州)疫情波动联动,且受检测力度、报告标准差异影响,若仅以数字论“胜负”,极易忽略重庆作为西部枢纽的独特挑战——人口超3200万、地形复杂、城乡二元结构突出,这些因素使得疫情管控难度倍增。

排名背后是更深刻的现实,重庆的“中游”位置实则折射出其防控策略的审慎平衡:既不盲目追求“零感染”而过度牺牲经济生活,也未放任自流导致医疗挤兑,近日重庆优化了常态化核酸检测点布局,将重点从全员筛查转向重点人群监测,这一转变在数据上可能表现为“病例数波动”,实则是对精准防控的实践。

排名之外的重庆:政策响应与社会韧性

重庆的疫情应对绝非被动跟从数字排名,自疫情暴发以来,其政策凸显“山城特色”:利用大数据平台(如“渝康码”升级系统)实现城乡全覆盖预警;依托“多中心、组团式”城市结构,建立分区封控快速响应机制;更值得关注的是,在近期奥密克戎变异株流行期,重庆率先推动老年人疫苗接种强化行动,接种率领先多数中西部城市,这些措施虽未直接改变“排名”,却显著降低了重症率与死亡率——这才是衡量防控成效的真正标尺。

社会韧性则体现在微观层面,重庆人以其“耿直”性格闻名,在疫情中转化为高度的协作精神,社区志愿者组织“巷战式”物资配送,火锅店老板自发为隔离居民送餐,社交媒体上“重庆加油”的话题屡登热搜……这些碎片化的场景,拼凑出一座城市在压力下的温度,一位受访的社区医生坦言:“数据排名是给外面人看的,我们更关心隔壁嬢嬢今天能不能买到降压药。”

比较视角:重庆排名的全局意义

将重庆置于全国疫情图中,其“中游排名”恰是中国抗疫阶段转型的缩影,相较早期疫情暴发时武汉、上海等城市的极端压力,重庆代表的二三线城市正探索可持续的常态化防控路径,与同梯队城市(如西安、郑州)相比,重庆的医疗资源承载力(每千人床位数居全国前列)为其提供了缓冲空间;但与沿海发达地区(如浙江、广东)相比,其在公共卫生基础设施投入上仍有差距,这解释了为何排名难以跃居前列。

全球视角下,重庆的疫情态势亦反映了发展中国家超大城市的共同困境:人口流动性高、基层医疗网络薄弱、信息传递效率不均,重庆的独特之处在于,其以“城村融合”模式尝试破解这些难题——在农村地区设立移动检测车,利用区块链技术追溯农产品供应链疫情风险,这些创新虽未直接提升排名,却为类似城市提供了样本。

超越排名:疫情如何重塑重庆未来?

疫情终将过去,但它的影响已深度嵌入城市肌理,重庆的今日排名,或许加速了其转型步伐:远程办公兴起缓解了交通拥堵,数字医疗平台访问量翻倍,生物医药产业园区在两江新区加速落地……这些变化暗示着,一座城市的真正“排名”不应由疫情数据定义,而取决于它如何从危机中学习。

更重要的是,疫情暴露的短板正在被转化为改革动力,重庆近期宣布扩建公共卫生临床中心,将疾病预防控制体系纳入“十四五”智慧城市蓝图,这些举措旨在未来提升“排名”背后的实质韧性,正如一位本地学者所言:“我们不需要争第一,但要争每一个市民的健康底线。”

数字之下,活生生的人间

当人们搜索“重庆病情今日排名”时,他们寻求的或许是一种确定性,一种在不确定性中锚定自身的尝试,但真正的故事永远在数据之外——在医护人员被口罩勒出印痕的脸上,在志愿者奔走的楼梯间,在恢复堂食后火锅升腾的热气里,重庆的排名终将被遗忘,但这些瞬间将汇入城市的记忆,成为其韧性的注脚,今日的重庆,不是在数字的赛道上竞速,而是在人的尺度上书写自己的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏