2021年的夏天,中国两座重要的城市——郑州和南京,相继成为新冠疫情的焦点,南京禄口国际机场的疫情外溢,与郑州暴雨后疫情反弹的双重考验,不仅暴露了现代化城市的脆弱性,也彰显了中国人面对灾难时的坚韧与团结,这两座城市的故事,如同一面镜子,映照出疫情时代的挑战与启示。

南京:机场失守与德尔塔的闪电战

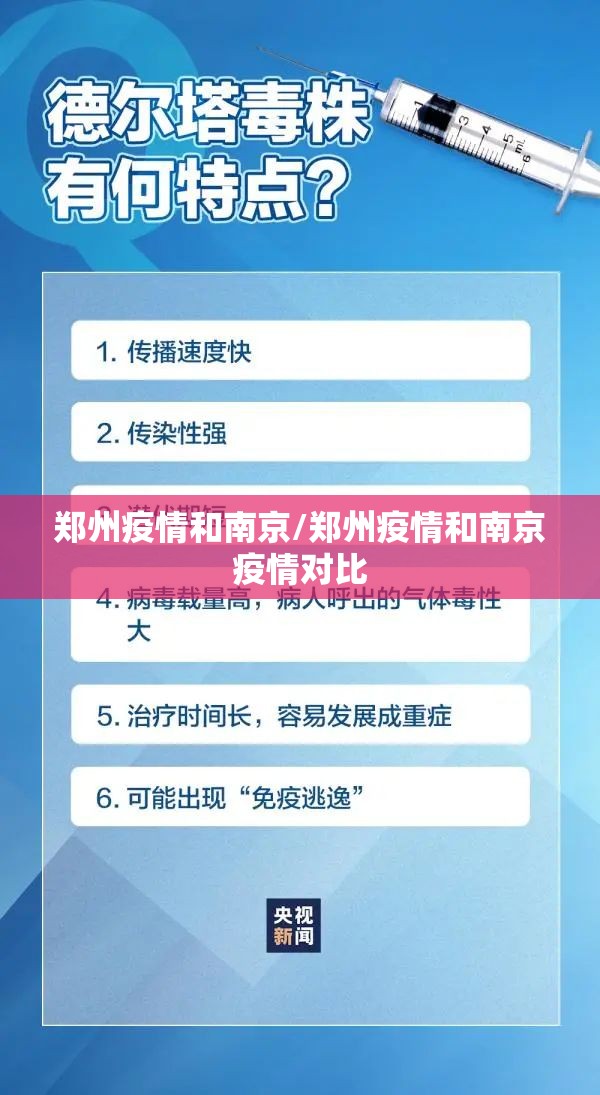

7月的南京,本是梅雨季节的尾声,却因禄口国际机场的防疫漏洞,瞬间陷入德尔塔变异毒株的漩涡,作为华东重要交通枢纽,禄口机场的感染链迅速扩散至全国十余个省份,凸显了全球化时代病毒传播的惊人速度,南京的疫情始于机场保洁人员的交叉感染,暴露了高风险岗位管理中的疏忽:国际与国内航班分区管理的模糊、员工防护培训的不足,以及常态化防控中的疲劳心态,德尔塔毒株的高传染性,让南京在短短一周内本土病例破百,不得不启动全员核酸检测、关闭娱乐场所、限制交通出行。

南京的应对,是一场与时间的赛跑,全市逾千万人口在四天内完成多轮核酸筛查,医护人员在酷暑中身着防护服日夜奋战,市民排起长队默默配合,疫情外溢引发的舆论风波也不容忽视:从“机场问责”到“封城争议”,南京在压力中摸索平衡点,通过快速流调、精准封控和区域协作,南京在一个月内控制住疫情,但教训深刻——防疫无小事,任何一个环节的松懈都可能酿成全局性风险。

郑州:暴雨之后,疫情叠加的极限考验

当南京战疫正酣时,千里之外的郑州,正从“7·20”特大暴雨的创伤中挣扎起身,洪水尚未完全退去,新冠疫情又接踵而至,8月初,郑州市第六人民医院(河南省传染病医院)出现院内感染,源头与缅甸输入病例相关,这家承担着入境人员隔离诊疗任务的医院,在暴雨中曾坚守岗位,却因防控漏洞成为疫情暴发点,暴雨与疫情的双重打击,让郑州陷入前所未有的困境:灾后重建与病毒阻击并行,资源调配难上加难。

郑州的应对,更像一场绝地求生,全市在灾后废墟中搭建检测点,医护人员一边排水一边采样;志愿者同时分发物资和维持秩序;市民在停水停电中排队做核酸,与南京不同,郑州的疫情更凸显“叠加灾难”的复杂性:暴雨破坏了部分医疗设施,影响了物资运输,甚至打乱了常规防控节奏,但郑州展现了惊人的韧性——一周内完成五次全员筛查,迅速划定封控区,并借助国家工作组支援稳住局势,关键启示在于:现代化城市必须建立“防灾-防疫”一体化应急体系,以应对多重危机的叠加。

双城对比:同与异中的中国抗疫逻辑

南京与郑州的疫情,虽时空不同,却折射出中国抗疫的共通模式:快速响应、全员动员、动态清零,两地均在发现疫情后第一时间启动全员核酸检测,依托基层网格化管理和大数据追踪,实现精准防控,但差异同样明显:南京疫情源于国际口岸,警示的是“外防输入”的重要性;郑州疫情则暴露了医疗机构内部管理的短板,尤其是应急状态下院感控制的脆弱性。

更重要的是,两座城市的故事揭示了抗疫中的“人性维度”,南京的酷暑中,市民为医护人员送去冰块降温;郑州的暴雨里,陌生人互相搀扶做检测,这些场景背后,是中国社会的高度组织性与集体主义精神,但同时也引发反思:是否可能减少“一刀切”封控带来的次生灾害?如何平衡经济民生与防控严格性?

尾声:疫情时代的城市未来

郑州与南京的经历,是中国抗疫斗争的缩影,它们提醒世界:病毒无国界,任何城市都可能成为战场,我们需要更智能的预警系统(如AI流调)、更高效的物资调配网络,以及更人性化的管控措施,两座城市的伤痕与荣耀,终将化为经验,推动人类在疫情时代走向更具韧性的文明。

正如一位郑州志愿者所说:“天灾人祸来了,挺住就是一切。”而南京的夏日长队里,也藏着同样的信念——无论风雨还是病毒,都无法摧毁一座城市活下去的决心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏