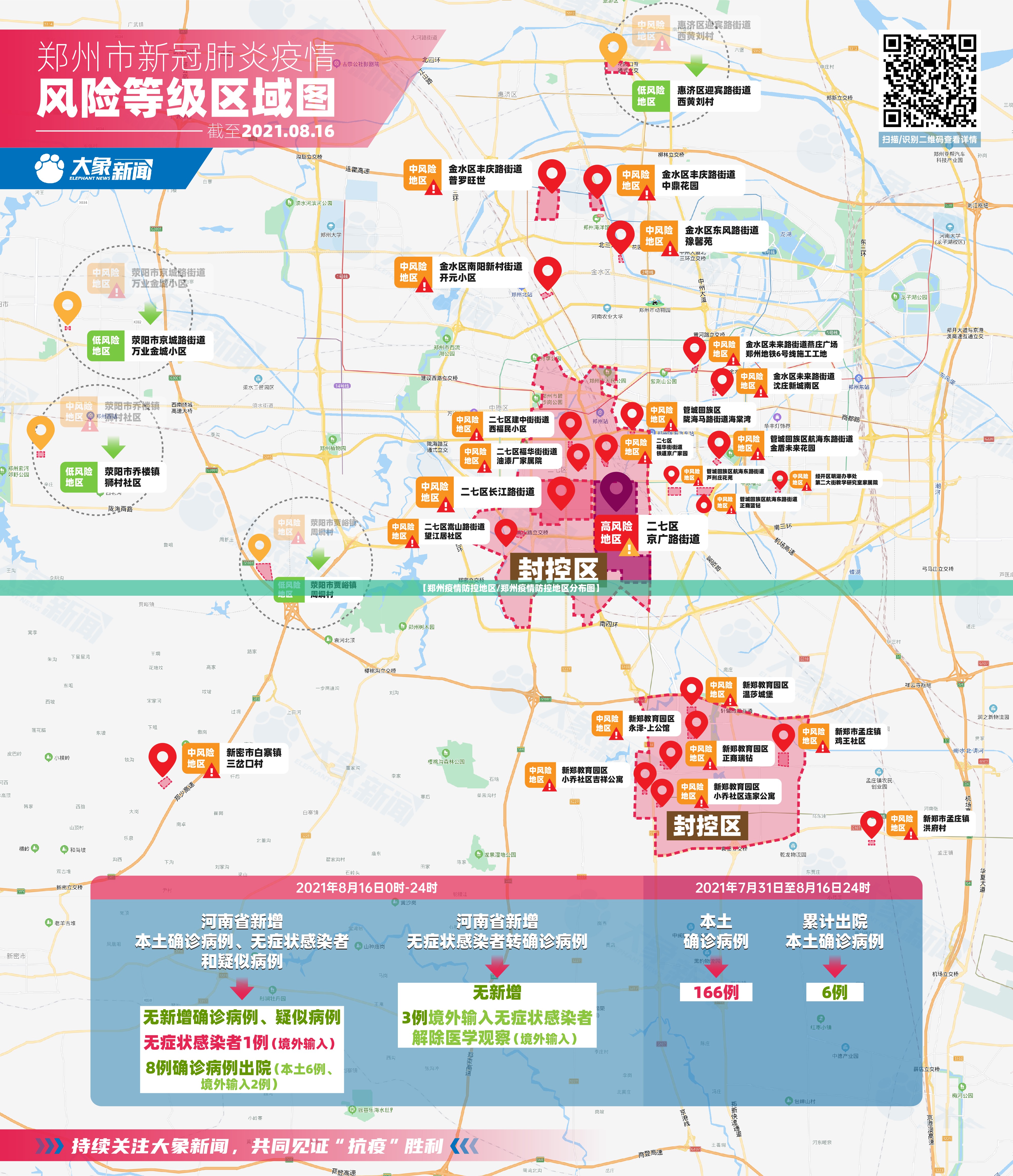

郑州某小区的铁门被焊上钢条那一刻,时间开始以另一种密度流淌,穿白色防护服的身影成为移动的界碑,无人机盘旋着广播防疫条例,蔬菜包定点投放的时段被居民虔诚地记入备忘录——这不仅是物理空间的隔离,更是人类生活经验被系统性拆解与重组的微观宇宙,疫情防控地区,这个被 bureaucratese(官僚术语)抽干了血肉的名词,在郑州的街巷中显露出福柯笔下的“异托邦”本质:它既真实存在,又是现实社会的倒错镜像,既隔离生命,又异常清晰地映照出生命最原始的渴望。

在健康码的绿光笼罩下,郑州的日常经历着一场巨大的“附近”的坍缩,人类学家项飙所忧虑的“消灭附近”的过程,在这里被加速度完成,熟悉的早餐摊、随机邂逅的邻居、孩童放学路径上的一切冒险,被简化为门牌号与核酸时间的精准坐标,空间被网格化,时间被切片化,人与人之间浸润着生活气息的“弱连接”被彻底斩断,取而代之的,是微信群内程式化的接龙、是扩音器里循环播放的冰冷指令,这并非简单的行动限制,而是一场深刻的空间规训:它通过持续的目光凝视(无人机、摄像头、岗哨)和无处不在的权力毛细血管(扫码、验证、报告),将混乱的生命活性编织进可预测、可管理、可量化的秩序图谱,居民对规则的每一次服从或微妙偏离,都在无声加固这套装置的合法性。

生命总能寻获它的复魅(Re-enchantment)裂隙,当宏大的管控叙事试图覆盖一切,一种诗意的、近乎本能的抵抗在混凝土缝隙中萌发,阳台成了观察飞鸟的瞭望台,锅碗瓢盆的敲击声在黄昏汇成跨越孤独的交响,团购群里为了一瓶辣酱的接力传递,编织出新的、带着温度的数字附近,某栋居民楼内,一场关于如何水培小葱的学术讨论热烈展开;窗台与窗台之间,晾衣绳化身为共享书籍的索道,这些微不足道的实践,是以生活本身为名,对同质化时空发起的温柔暴动,它证明情感的需求永远无法被彻底编码,人性的粗糙与鲜活总在规训体系的边缘处野草般疯长。

更有甚者,封控在制造隔绝的同时,竟荒诞地催生出一种深度的“地方认同”,平日里擦肩而过的匿名个体,因共同承受的命运而产生了强烈的共契(Communitas)。“14号楼”不再是无生命的编号,而是一个荣辱与共的情感共同体,大家共享着有限的物资、交换着有限的信息、也为彼此的宠物或绿植牵肠挂肚,这种基于共患难的亲密感,是对现代化进程中早已失落的“邻里社会”的一次短暂召回,它虚幻却真实,人们在被动中主动地重新发现并拥抱了“附近的他者”,在极限状态下,构建出一个乌托邦式的微缩社会模型。

郑州的封控区因而成为一个充满张力的矛盾体:它既是权力技术演练其最高效形式的实验室,展示着现代性将一切不可控因素纳入治理轨道的强大野心;它又是人性最柔软、最坚韧部分的不期然的展演场,我们目睹着精密的控制与野生的活力如何在这片悬置的时空里角力、共生、相互定义。

当某日铁门终被拆除,焊痕会长久烙印于金属之上,如同这段记忆烙印于城市肌理之中,经此一役,郑州或许比任何一座城市都更深刻地体会到:真正的防控,绝非仅是围堵一个病毒,而是如何在不可避免的“规训”中,为人的灵魂保留那最后一片可以自由呼吸、创造联结、并固执地赋予生活以意义的“附近”,这沉默网格中的日与夜,最终提出的诘问超越了疫情本身——我们究竟要如何在一个充满不确定性的世界里,既保持秩序,又不扼杀那使生命值得一过的所有混乱、温情与奇迹?答案,写在每一扇等待打开的窗前。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏