2022年11月6日,郑州疫情防控指挥部的一则通知突然引爆网络:“原定于今日下午3点召开的疫情发布会暂缓,时间另行通知。”这则不足百字的公告,像一颗投入湖面的石子,在社交媒体上荡起层层涟漪,评论区迅速被“等待”和“疑问”淹没:“发布会还开吗?”“具体时间到底什么时候公布?”“我们需要真相!”——这场未被如期举行的发布会,意外地成为观察中国疫情治理的微观窗口,折射出官方信息发布与公众期待之间的深刻张力。

郑州疫情发布会,本是一场常规的行政沟通仪式,却在特殊时期被赋予了超乎寻常的重量,它的“时间”不再仅仅是日历上的一个刻度,而是政府公信力的计时器、市民情绪的调节阀、甚至社会信任的试金石,当发布会时间被模糊的“另行通知”替代时,一种集体性的焦虑便开始蔓延,市民们握着手机反复刷新页面,媒体记者架起设备空守直播通道,社区工作者在微信群中疲于应付汹涌的质疑——这一切,皆因那个缺席的“具体时间”。

纵观郑州疫情发布会的历史轨迹,其时间安排早已形成一套隐秘的“政治语法”,2021年8月疫情暴发初期,发布会多选择工作日上午10点,节奏密集如战鼓;2022年1月防控常态化后,时间调整为下午4点,频次降至每周两次;而进入2022年10月这波疫情,发布会时间突然变得飘忽不定——有时紧急加开深夜场次,有时又毫无征兆取消,这种变化背后,实则是行政系统对舆情压力的应激反应:当社会情绪紧绷时,发布会成为“维稳工具”;当舆论焦点转移时,它又退行为“例行公事”。

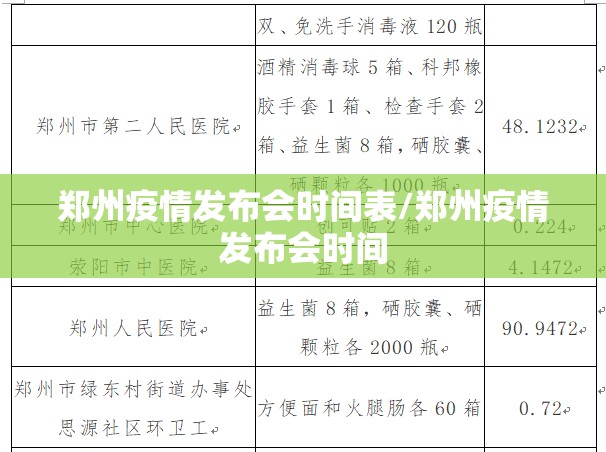

一场发布会的延迟,暴露出的是更深层的治理逻辑困境,在郑州的案例中,发布会时间的确定绝非简单的日程安排,而是多方博弈的结果:疾控部门需要时间核实数据,宣传部门需推敲发布口径,地方政府需权衡防控措施的社会影响,一位不愿具名的政府内部人士透露:“有时发布会延迟,是因为不同部门对‘高风险区划定标准’存在分歧,必须上级拍板才能对外发布。”这种精密如钟表般的协调机制,在遭遇突发疫情时极易失灵——而公众看到的,只是一个空洞的“时间另行通知”。

更有意味的是,发布会时间的不确定性,反而催生了民间“时间预测”的另类生态,在郑州本地的微博超话和抖音话题中,涌现出大量“民间观察团”:有人通过120急救车出动频率推测疫情严重程度,有人统计核酸亭排队时长反向倒推发布会时间,甚至出现了“发布会时间预测博主”,通过分析政府网站更新规律获数万粉丝,这种草根式的信息自救,既是对官方信息迟滞的无奈补偿,也构成了一种无声的舆论监督,正如一位郑州网友的讽刺:“原来发布会的‘时间’,需要老百姓用大数据来破译。”

纵观北京、上海、广州等城市的疫情发布会,时间策略的差异恰恰折射出不同的治理哲学,北京多选择晚7点黄金时段,契合“首都标准”的透明化定位;上海坚持上午10点召开,体现“精准防控”的效率导向;而郑州的临时取消和延迟,则隐约透露出中部城市在资源与压力下的被动应对,这种对比并非要简单评判优劣,而是揭示了一个残酷现实:发布会时间的选择,本质上是一场关于“注意力分配”的政治计算——何时发布、发布什么、由谁发布,直接定义了公众对疫情的认知框架。

当郑州疫情发布会时间成为悬念,其象征意义已远超事件本身,它提醒我们:现代化治理不仅是发布会的频率和准时,更是整个系统的响应效率与人性温度,一场延迟的发布会,延迟的是千万市民的计划安排、是对亲人的担忧、是对生计的焦虑,时间在此刻不再是抽象的概念,而是生命与信任的具体刻度。

或许有一天,当人们回望这场疫情,郑州发布会的时间之谜会成为历史的一个注脚,但它所提出的问题却长久回荡:我们究竟需要怎样的信息秩序?政府的“时间表”如何与人民的“生物钟”同频?答案不在发布会的倒计时里,而在每一条及时送达的核酸结果里,在每一个被认真倾听的民生诉求里,在每一次权力对百姓时间的尊重里,因为真正重要的,从来不是发布会何时开始,而是它是否真正开始了与人民的对话。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏