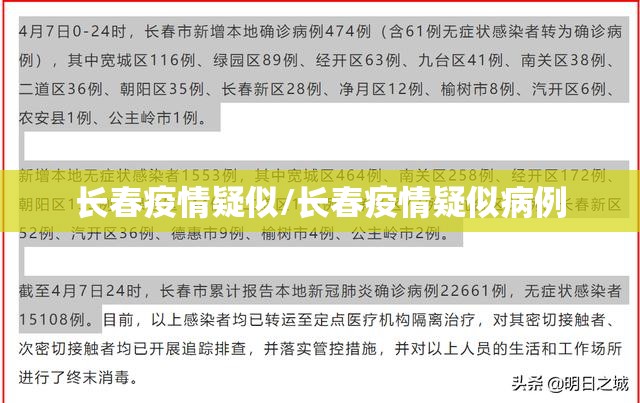

随着国内多地疫情反复,吉林省长春市也传出疫情“疑似抬头”的信号,引发社会广泛关注,尽管官方尚未发布大规模确诊病例通报,但局部区域的核酸检测异常、社区管控加强以及流调溯源紧张进行,均暗示着这座城市可能再次面临疫情防控的关键考验,这一“疑似”态势,不仅牵动着本地居民的心,也为全国冬春季节防疫工作敲响了警钟。

疫情疑似信号从何而来?

长春作为东北地区重要中心城市,人口密集、流动性大,一直是疫情防控的重点区域,国内多地出现奥密克戎变异株传播,长春也检测到零星核酸异常情况,部分社区开展常态化筛查时发现个别混管阳性,随后启动复核和密接追踪;某些区域临时加强管控,要求居民非必要不外出;学校、商超等场所再度强化扫码测温措施,这些迹象虽未构成大规模疫情爆发,但“疑似”风险已然显现。

专家分析,冬春季节是呼吸道传染病高发期,加之春节前后人员流动增加,疫情输入和扩散风险升高,长春的“疑似”情况可能源于外部输入或隐匿传播链,需高度警惕。

官方回应与民众反应

面对外界关切,长春市疾控部门迅速发声,强调“疑似”不等于“确诊”,当前情况可控,公众无需恐慌,政府已启动应急机制,加快流调溯源、核酸筛查和隔离管控,并呼吁市民配合防疫、及时报备,社交媒体上,部分市民表示担忧,担心重回静态管理;但也有多数人理性看待,认为常态化防控下偶发异常属正常现象,关键在快速响应。

值得注意的是,此次“疑似”舆情中,谣言和误导信息较少,反映出公众防疫意识提升和信息透明化的进步,官方通过多渠道发布权威信息,有效避免了不必要的恐慌。

深层挑战:平衡防疫与生活

长春疫情“疑似”背后,实则折射出超大城市防疫的长期难题:如何精准防控,最大限度减少对经济和社会生活的影响?2022年长春曾经历较长时间封控,本次“疑似”风险再次提醒,防疫须更科学、更灵活,利用大数据追踪、分区域管控、重点人群筛查等手段,避免“一刀切”,保障民生供应链稳定、就医通道畅通,也是防控中不可或缺的一环。

公众心理耐受力也面临考验,持续三年的疫情反复,使部分人出现“防疫疲劳”,但病毒变异的不确定性要求社会保持警惕,长春的应对方式,或可为其他城市提供参考。

科学防控与常态协作

长春疫情仍处于“疑似”阶段,若能快速扑灭潜在火点,将有效避免大规模扩散,长远看,疫情防控需依赖多方协作:政府完善应急预案和物资储备;医疗机构提升检测和救治能力;市民落实个人防护、接种疫苗,只有形成社会合力,才能守住健康防线。

疫情“疑似”也提示我们,公共卫生体系建设任重道远,加强基层疾控网络、普及健康知识、推动数字化防控,都是未来需持续深化的方向。

长春疫情“疑似”是一记警钟,提醒我们疫情未远,风险仍在,但无需过度焦虑——中国已有丰富的抗疫经验,只要科学应对、快速反应,便能将影响降至最低,希望长春早日排除风险,也让全国从中汲取智慧:防疫重在常态化、精准化,更重在每一个人的自觉与努力,这个冬天,让我们继续保持警惕,静待春暖花开。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏