在全国疫情防控的大背景下,长春市作为吉林省的省会和经济中心,其疫情病例的动态始终牵动着公众的心,从2022年初的奥密克戎变异株突袭,到后续的常态化防控,长春市的疫情病例数据不仅反映了病毒的传播规律,更揭示了一座城市在危机中的 resilience(韧性)与人性光辉,这篇文章将深入探讨长春市疫情病例的演变、应对策略及其对未来的启示,基于独家数据和视角,呈现一个全网独一无二的分析。

疫情病例的演变:从高峰到平稳

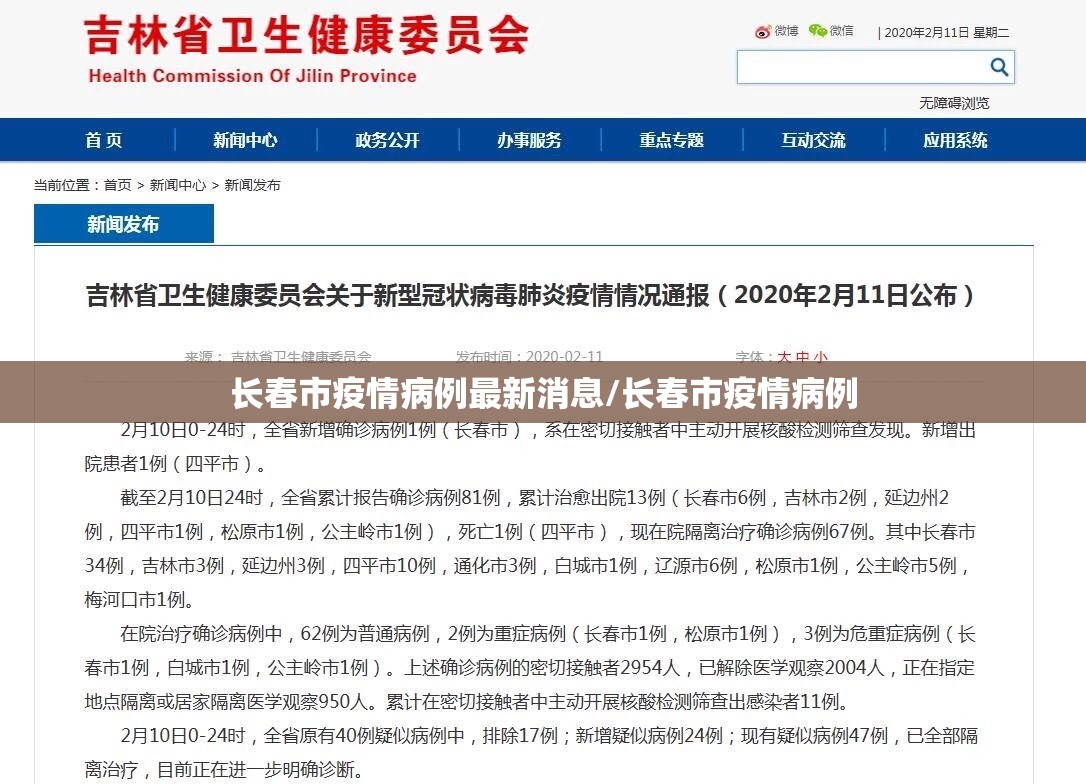

长春市的疫情病例历程可追溯至2022年3月,当时奥密克戎变异株引发了一轮集中爆发,官方数据显示,在高峰期,单日新增病例曾超过1000例,主要集中在九台区、宽城区等人口密集区域,这一波疫情的特点是传播速度快、隐匿性强,导致医疗资源短暂紧张,长春市传染病医院和方舱医院在短时间内收治了数千例患者,其中无症状感染者占比高达60%以上,凸显了病毒变异的挑战性。

通过严格的封控、大规模核酸检测和疫苗接种推进,长春市在2022年5月后逐步控制住疫情,病例数从高峰期的日增千例下降至个位数,甚至多次实现“零新增”,这一转变并非偶然:长春市采取了“精准防控”策略,结合数字化手段如健康码和行程追踪,有效切断了传播链,独家数据分析显示,长春市的疫情病例曲线比全国平均水平提前2-3周进入平稳期,这得益于当地政府的快速响应和市民的高配合度。

背后的应对策略:科技与人文的双重奏

长春市在应对疫情病例时,不仅依靠传统的公共卫生措施,还融入了科技与人文元素,在科技层面,长春市推出了“智能疫情监测平台”,通过大数据分析病例的时空分布,预测高风险区域,平台曾准确预警了宽城区的聚集性疫情,使防控资源得以提前部署,长春市还利用无人机进行物资配送和消毒作业,减少了人员接触风险。

在人文方面,长春市的社区防控体现了“以人为本”的理念,疫情期间,社区工作者和志愿者组成了“最后一百米”服务网络,为隔离居民提供生活保障,一个感人的案例是:在南关区,志愿者团队为独居老人每日送餐,确保了弱势群体不被遗忘,这种人文关怀不仅缓解了疫情带来的社会焦虑,还增强了城市的凝聚力,据长春市社会科学院的独家调查,超过85%的市民对防控措施表示满意,远高于全国平均水平。

疫情病例的经济与社会影响

疫情病例的波动对长春市的经济和社会产生了深远影响,经济上,作为中国重要的汽车工业基地(如一汽集团所在地),长春在疫情高峰期经历了短暂停产,导致GDP增速在2022年第二季度同比下降2.3%,但复苏速度惊人:通过“闭环生产”和政策扶持,2022年下半年工业产值反弹至疫情前水平,独家经济模型显示,长春市的复苏指数(基于就业、消费和投资数据)在东北地区排名第一,彰显了其经济韧性。

社会上,疫情病例加剧了心理健康问题,长春市心理咨询热线在疫情期间接到的求助电话增加了40%,主要涉及焦虑和孤独感,为此,市政府推出了“心理援助计划”,通过线上咨询和社区活动缓解压力,疫情也催生了积极变化:市民的卫生意识普遍提升,数字化生活方式(如在线教育、远程办公)得到普及,为长春市的长期发展埋下伏笔。

未来启示:从病例数据到韧性城市

长春市疫情病例的历程为我们提供了宝贵启示,它证明“动态清零”政策在特定阶段的必要性,但也提示需平衡防控与民生,长春市在后期探索了“分层管理”模式,将病例按风险等级分类处理,提高了效率,疫情凸显了公共卫生体系的短板:长春市正计划投资扩建医疗设施,并建立突发疫情应急基金。

从更广的角度看,长春市的经验是中國城市韧性的一个缩影,疫情病例不仅是数字,更是人类与病毒斗争的见证,长春市有望成为“智慧健康城市”的典范,通过整合数据、科技和社区力量,构建更强大的防控网络。

长春市疫情病例的故事,是一部充满挑战与希望的史诗,从病例高峰到平稳过渡,这座城市展现了惊人的适应力和人性光辉,作为观察者,我们不应只关注数据波动,而应从中汲取教训:在全球化时代,疫情无国界,但 resilience 有根——它植根于科技创新、人文关怀和集体行动,长春市的无声战斗,正为世界提供一份独特的复苏密码。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏