在长江与嘉陵江交汇处,一座8D魔幻之城正书写着疫情防控的独特篇章,重庆新冠肺炎疫情防控指挥部如同一台精密的城市"中枢神经",以科学防控为经,以人文关怀为纬,编织出一张既有力度又有温度的防疫网络,这座城市用行动证明:疫情防控不仅是一场与病毒的赛跑,更是一次城市治理能力的全面检验。

科学决策:构建"三维立体"防控体系

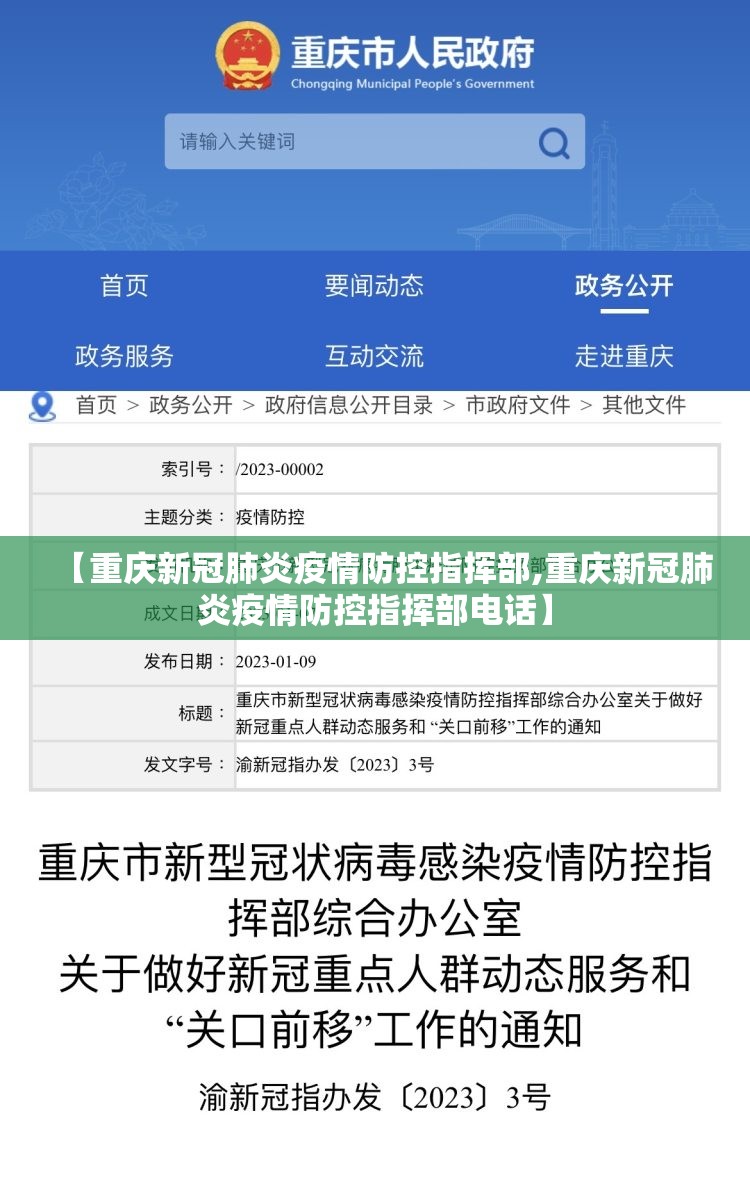

重庆防控指挥部深谙"兵无常势,水无常形"的智慧,构建起"空间+时间+人群"的三维防控模型,在空间维度,指挥部创新实施"网格化+信息化"双轮驱动,将全市划分为1.2万个基础网格,每个网格配备"1名民警+2名社区干部+3名志愿者"的标配力量,时间维度上,建立"黄金24小时"应急处置机制,从流调溯源到区域管控形成完整闭环,针对特殊人群,开发"渝康码"智能预警系统,对老年人、孕产妇等群体实行"一人一档"动态管理。

这种科学防控体系在"8·03沙坪坝疫情"中展现威力,指挥部通过大数据分析,精准锁定传播链条上的18个风险点位,仅用72小时就完成三轮全员核酸筛查,有效阻断传播途径,美国疾控中心驻华专家代表团考察后评价:"重庆模式将精准防控推向新高度。"

科技赋能:打造疫情防控"智慧大脑"

在重庆防控指挥部指挥中心,巨大的电子屏上跳动着实时疫情数据流,这里汇聚了全市2.3万个核酸检测点、586家发热门诊、38个交通卡口的动态信息,指挥部联合重庆大学研发的"疫情传播预测模型",能提前48小时预判风险区域,准确率达92.7%。

更令人称道的是"智能语音流调系统",当确诊病例出现,系统可同时拨打500个排查电话,2小时内完成初步流调,在江北区疫情中,这套系统帮助工作人员在6小时内完成对1.8万人的风险筛查,阿里云技术专家感叹:"重庆将云计算能力转化为防控效率的实践,值得全国借鉴。"

民生保障:疫情防控的"温情底色"

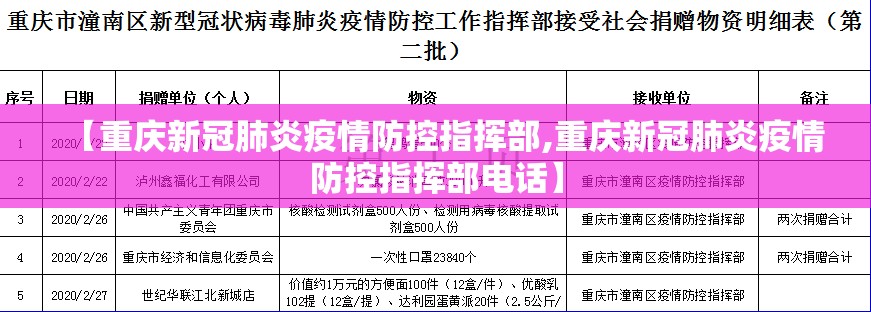

"封控区孕妇绿色通道""独居老人送餐队""宠物临时托管站"……这些充满温情的举措,彰显重庆防控指挥部"严防控"与"保民生"的平衡智慧,指挥部专门设立24小时民生服务热线,累计解决群众诉求12.6万件,在九龙坡区封控期间,组织300辆"流动超市车"保障物资供应,确保居民生活"不停摆"。

针对中小学生群体,创新推出"核酸采样进校园"服务,医护人员利用课间时间完成采样,最大限度减少对教学秩序的影响,重庆医科大学附属儿童医院还开通"心理疏导云门诊",为隔离儿童提供专业心理支持,这些细节让市民感慨:"防疫措施虽严,但城市温度不减。"

平战结合:构建常态化防控"免疫系统"

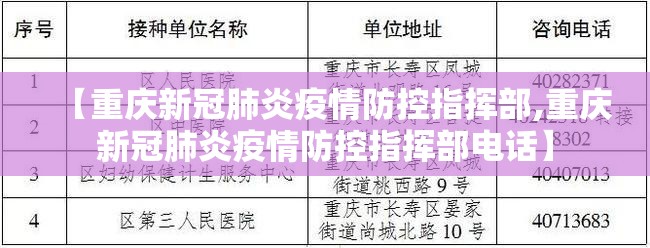

重庆防控指挥部深知"备豫不虞"的道理,着力推动防控体系从"应急态"向"常态态"转型,全市建成47个标准化核酸检测实验室,日检测能力提升至150万管,创新建立"防疫专员"制度,在企事业单位培训认证1.5万名兼职防疫员,更值得关注的是"15分钟核酸采样圈"建设,步行15分钟内必达的采样点,让常态化监测触手可及。

这种未雨绸缪的布局在应对秋季疫情时成效显著,当周边省市出现疫情波动,重庆能立即启动"预警—响应"机制,通过提高重点场所查验频次、扩大监测范围等"微创手术式"干预,避免了大范围封控,正如指挥部负责人所说:"我们要让防控跑在病毒前面,而不是跟在疫情后面追。"

站在长江索道俯瞰两江四岸,这座城市依然车水马龙、灯火璀璨,重庆新冠肺炎疫情防控指挥部的实践告诉我们:科学防控不是冰冷的数字游戏,而是对城市生命力的守护;精准施策不是机械的流程执行,而是对市井烟火的深情维系,当全球仍在与疫情角力,重庆正用它的坚韧与温情,书写着超大城市现代化治理的生动范本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏