2021年重庆从未“封城”,但为何千万人坚信它发生过?

2021年,一个关于“重庆封城”的消息在社交平台悄然蔓延,伴随一张来源不明的“通告截图”和焦虑的语音,迅速触动了公众敏感的神经,真相是:2021年的重庆,从未发布过任何全域性的“封城通告”,这场莫须有的“封城”风波,却成了一场折射社会心理、信息传播与政府公信的深度博弈,它从未发生,却又无处不在。

溯源:谣言如何穿上“官方”的外衣?

2021年8月初,重庆某区出现本地新冠疫情确诊病例,政府迅速采取了精准的防控措施,包括对个别出现病例的小区进行封闭管理,对部分重点区域开展全员核酸检测,并提醒市民非必要不离开主城都市区。

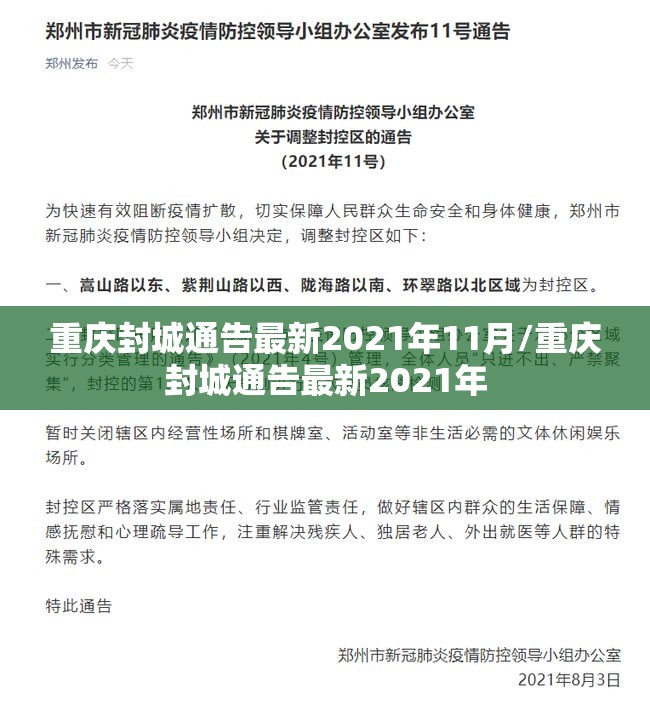

就在这则科学、精准的政策发布后几小时内,一则“最新版重庆封城通告”开始在微信群和朋友圈疯传,这则“通告”用语粗糙、格式混乱,却巧妙地混杂了“市政府”、“疫情防控指挥部”等权威字眼,并配以“即刻执行”、“全员静止”等煽动性词汇,它没有来源,没有文号,却因其满足了人们在不确定性中寻求“确定性”的心理,被大量传播。

许多市民甚至来不及核实,便开始抢购物资,打电话告知外地亲友“重庆要封了”,一时间,一种无形的恐慌,比病毒更快地笼罩了山城。

博弈:权威信息如何击穿“信息茧房”?

面对汹汹谣言,重庆官方的反应堪称一场经典的“舆情阻击战”。

-

第一时间“斩首”:网信、公安等部门监测到谣言后,立即溯源,在几小时内便通过官方微博“重庆发布”等平台发布辟谣声明,明确指出“网传封城通告为谣言,请广大市民勿信勿传”,并附上了真正的防控措施原文以供对比。

-

全矩阵“清场”:不仅仅是发布一纸声明,从主流媒体到各区县政务新媒体,从交巡警的交通实况直播到超市发布物资充足的通知,一套组合拳下来,用海量的真实、透明、持续的信息流,去淹没那条孤立的、静止的谣言,电视台滚动播放菜市场物资充足的画面,交警直播展示畅通的跨江大桥,这些实时画面比任何文字都更有说服力。

-

精准“疏导”:政府并没有止步于否定谣言,而是加强了对于真实防控政策的解读,召开新闻发布会,邀请专家解释为何“不必封城”,以及分区分类管控的科学性,这种主动的沟通,安抚了情绪,也教育了公众,将社会的注意力从“会不会封城”的恐惧,成功引导至“如何配合防疫”的行动层面。

反思:比病毒更可怕的是“信任赤字”

2021年的重庆“封城”乌龙事件,早已超越了一起简单的网络谣言,它像一个多棱镜,折射出数字时代下的复杂症结。

-

“后真相”时代的困境:在情绪先于事实的时代,人们往往选择相信自己愿意相信的,对疫情的担忧、对生活不便的抱怨,使得“封城”这个最极端的结果,成了部分人宣泄情绪的出口,谣言,正是这种情绪的产物和催化剂。

-

官方公信力的“压力测试”:所幸,重庆市政府凭借快速、透明、有力的回应,成功通过了这次测试,它证明,遏制谣言的根本,不在于删除多少帖子,而在于官方能否成为最快、最可靠的信息源,公信力一旦在关键时刻得到巩固,便会成为未来应对危机的宝贵资产。

-

“精准防控”与“社会感知”的落差:政府推行的是“科学精准”的防疫策略,力求最大限度减少对经济社会的影响,但对于普通市民而言,身边的小区被封了、路上的检查站多了、核酸频率高了,这些片段的、感性的体验很容易被脑补成“全域封城”的整体印象,如何弥合这种政策理性与公众感性之间的落差,是公共沟通的一大挑战。

一座城的韧性,在谣言止于智者的那一刻

2021年,重庆没有封城,但它经历了一场关于理性、信任和秩序的无声考试。

是政府的果断、媒体的责任和绝大多数市民的清醒,共同守护了这座城市的正常运行,人们很快从恐慌中回过神来,转而开始调侃那个“买了五百斤大米”的朋友,继续吃着火锅,在40度的天气里排队做核酸。

这场虚惊一场的风波,留下了一个深刻的启示:在抗疫这场持久战中,我们不仅要构建强大的病毒防控体系,更要构筑坚韧的社会心理防线和健康的信息生态。真相,是唯一的疫苗;信任,是最强的免疫力。 重庆用它的行动证明,山河之城,固若金汤的不仅是地理,更是人心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏