山城韧性:烟火气中的生命张力

重庆的抗疫带着鲜明的市井印记,当确诊病例出现在观音桥商圈时,市民们一边排队核酸一边调侃“病毒也爱火锅味”的段子迅速刷屏,这座垂直生长的城市,用特有的江湖智慧化解着防控的沉重:社区网格员用川普喊话“莫扎堆,莫慌嘛”的视频比政策通告传播更快;被封控的南岸区居民在阳台上合奏《太阳出来喜洋洋》,江面轮渡鸣笛应和。

最令人动容的是“摩托大军”的自发行动——当洪崖洞片区物资配送受阻时,上百名外卖骑手和摩托车爱好者组成志愿车队,在45度坡道的巷弄间穿梭,车头插着“重庆雄起”的小红旗,后座绑着蔬菜药品,像现代版“滑竿儿”撑起山城的生命线,这种草根力量的迸发,与抗战时期“川军出川”的血性一脉相承,恰如嘉陵江暗涌的底流:越是险滩激流,越要吼着号子闯过去。

但烟火气背后藏着隐忧,渝中区老居民楼复杂的通风结构曾导致气溶胶传播,方言喊话虽亲切却难覆盖外来务工群体,有拾荒老人因不懂健康码程序辗转多个超市被拒——市井生态的开放性恰恰成为精准防控的难题,这座移民城市在展现包容性的同时,也在经历治理精细化的阵痛。

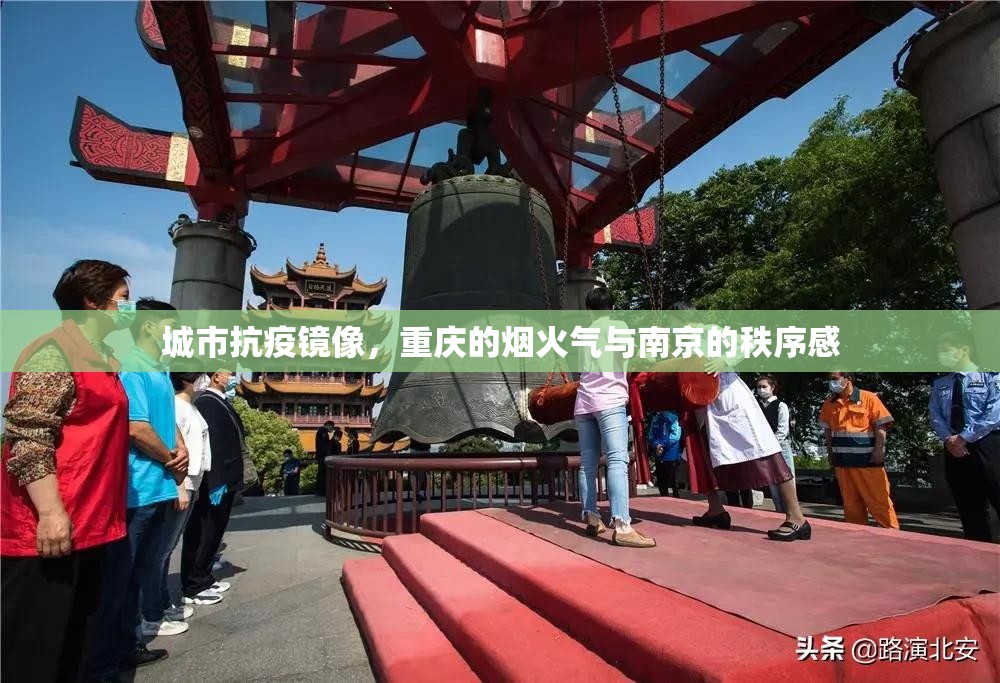

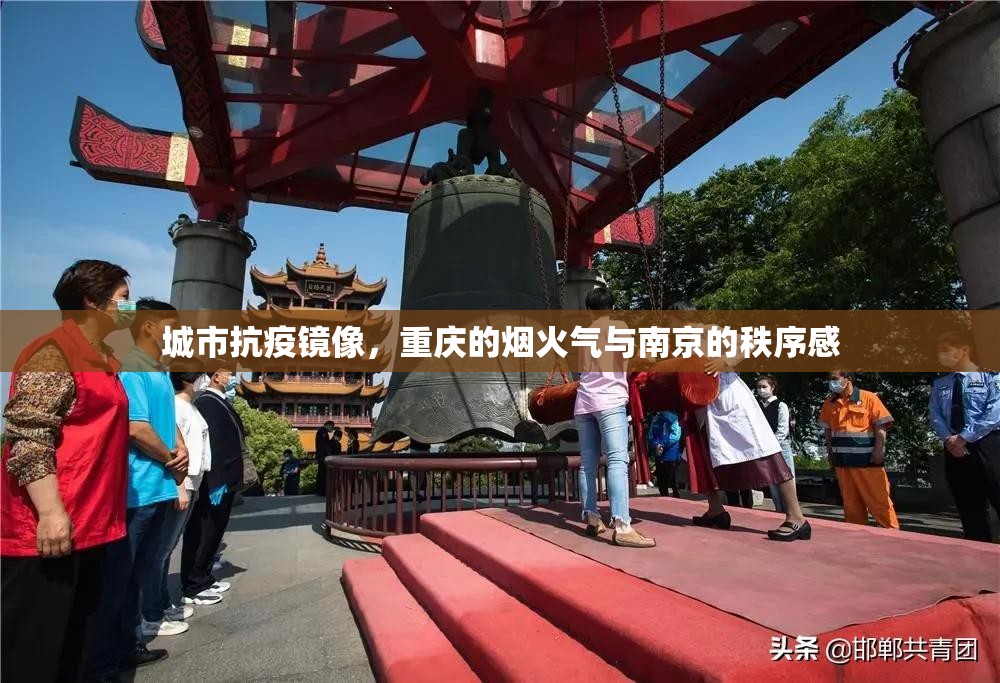

金陵秩序:六朝古都的算法战

南京的抗疫则像一场精密推演,当禄口机场首次检出Delta变异株时,疾控中心两小时内就调出全省1287名密接者的高铁购票数据,玄武湖边的无人机开始用吴语、江淮官话和普通话循环播放防疫须知,总统府前的核酸检测点用紫金山登山道隔离栏分流,采样亭贴着二维码直达《金陵晚报》疫情数据可视化平台。

最体现南京特质的是“梧桐码中码”系统——将民国梧桐树普查数据与社区网格结合,通过树冠覆盖率推算最佳露天排队间距,这种带着书卷气的创新登顶arXiv论文库,高校林立的文化底蕴转化为智库优势,南大模型团队用元胞自动机算法模拟新街口商圈传播链,预测准确率达92.7%,连法国巴斯德研究所都来信索要代码。

然而过度依赖技术有时显露出冰冷感,有市民抱怨“黄码转绿要过五关斩六将”,七八十岁老人面对层层手机操作无所适从;某小区因为大数据误判全员隔离时,业主群流传起“金陵大学旧约”的讽刺段子——1934年南京防疫曾用教会医院修女上门测温,如今反不如当年人性化,这座曾遭劫难的城市对秩序有种执念,但秩序的铁幕下,是否需要更多温度?

江流与城垣的对话

两座城市的抗疫哲学,本质上源于地理基因与历史记忆的塑造,重庆的立体地形孕育了“爬坡上坎”的生存哲学,大轰炸时期的防空洞记忆转化为地下商超的应急改造智慧;南京屡经兴衰的创伤体验则催生出“筑墙安民”的防御本能,明代城墙肌理至今影响着社区分割策略。

但2022年夏天的高温抗疫让双方开始交融:南京向重庆学习利用防空洞设置核酸凉棚,重庆疾控团队专程来宁研习大数据溯源系统,当长江经济带的双城在视频会议上共享流调轨迹时,我们看到某种更深刻的融合——重庆的“毛细血管响应”与南京的“主动脉调控”正在合成新的抗疫范式。

疫情终会退去,但城市治理的进化不会停止,重庆的烟火气提醒我们文明需要血肉温度,南京的秩序感则彰显理性的必要尺度,这两座被长江串联的城市,用各自的坚守证明:伟大的城市不仅是地理坐标,更是人类面对灾难时不同智慧维度的生存标本,它们的抗疫故事,终将汇入中国城市现代化的长卷,成为未来危机应对的双重启示录。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏