郑州,这座地处中原的交通枢纽与人口超千万的特大城市,在过去三年中多次经历疫情冲击,每当社会面病例出现,人们最迫切的问题总是:“这波疫情什么时候能结束?”要回答这个问题,不能仅凭直觉或愿望,而需结合流行病学规律、防控政策、社会行为与科技进步等多重变量进行理性推演。

短期预测:基于传播动力学与防控力度

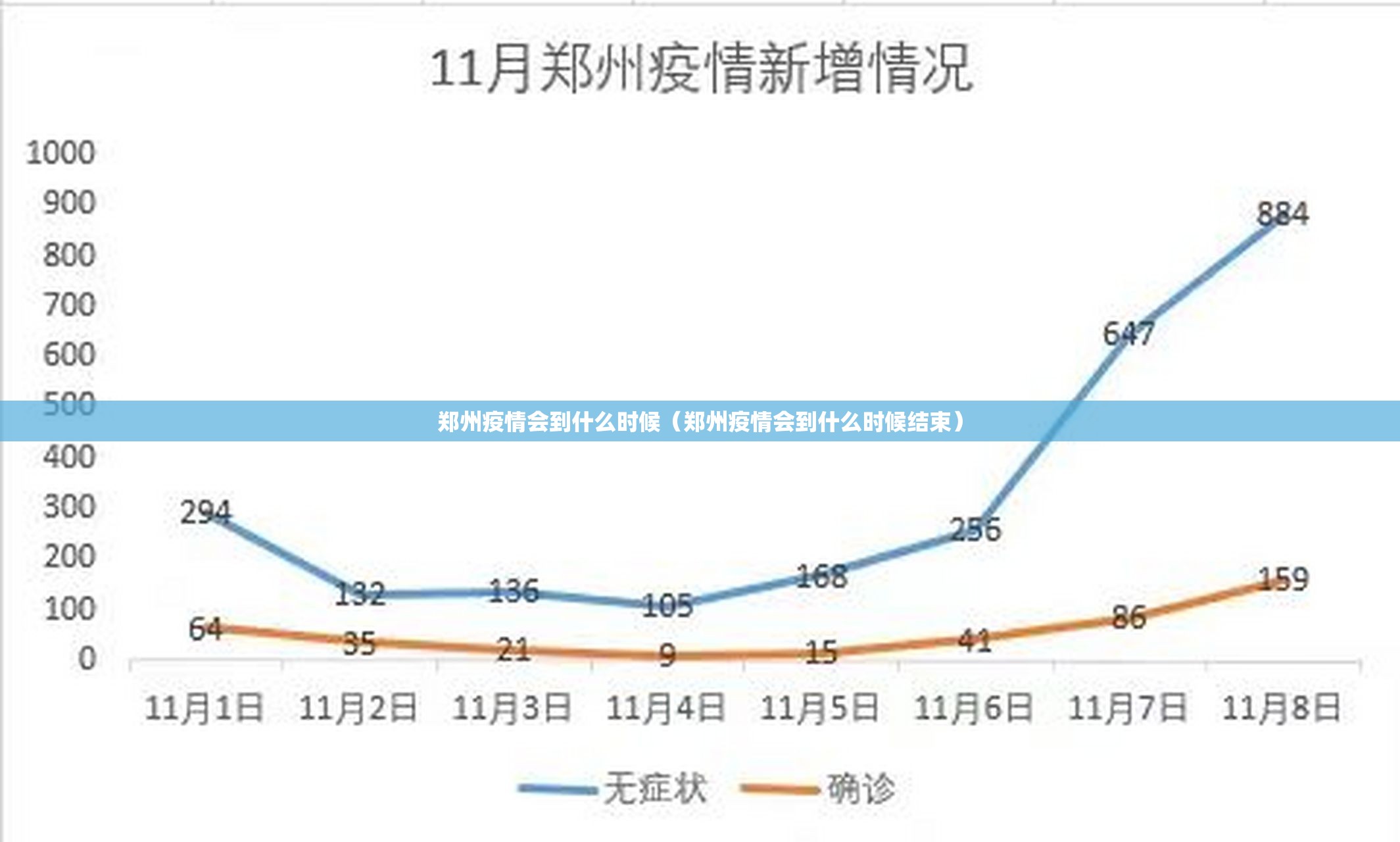

当前奥密克戎变异株的传播系数(R0)可达10以上,但实际传播受制于疫苗接种、社会面管控等因素,若以有效再生数(Rt)作为核心指标:

- 若Rt持续>1:疫情呈上升趋势,结束时间难以预估;

- 若Rt稳定<1:疫情进入衰退期,通常需连续14天无社区传播方可认为阶段性结束。

郑州近期通过区域性核酸筛查、重点场所管控、流调溯源加速等措施压降Rt值,参考深圳、广州等城市经验,在采取高强度防控后,Rt值从峰值降至1以下通常需要2-3周,社会面清零还需额外1-2周,若当前措施执行到位,初步控制可能需3-5周(2022年11月数据模型推演)。

中期变量:政策转型与病毒演化博弈

国家防控方案第九版与“二十条优化措施”标志着策略从“清零”向“精准防控+医疗资源准备”过渡,关键影响因素包括:

- 疫苗接种率:郑州60岁以上人群加强针接种率若达90%以上,将显著降低重症率;

- 药物储备:抗病毒药物(如阿兹夫定)在基层医疗机构覆盖进度;

- 医疗冗余度:ICU床位与方舱医院转化能力决定了社会容忍度。

若奥密克戎变异株毒力未显著增强,且医疗资源未发生挤兑,郑州可能逐步尝试“软着陆”——即允许低水平流行而非绝对清零,届时“结束”的定义将转变为“重症率与死亡率稳定在流感水平”。

长期视角:从大流行到地方性流行的过渡

参照1918大流感与2009H1N1的演变规律,新冠疫情最终将转化为季节性地方性流行,但该过程取决于:

- 群体免疫屏障更新:包括自然感染与疫苗免疫的叠加保护;

- 跨区域协同:郑州作为交通枢纽,需与全国防控节奏同步;

- 公众心理适应:从“病例恐慌”到“重症关注”的认知转变。

WHO预测全球大流行结束可能在2023年底,但地区间存在差异,对于郑州而言,2023年第二季度后可能进入低水平波动期,但冬季仍需警惕反弹。

独特挑战:超大城市治理的复杂性

郑州的疫情终结时间还受特殊因素制约:

- 流动人口管控:每日经郑州东站发送旅客超10万人次,输入风险持续存在;

- 产业结构特征:富士康等劳动密集型企业曾发生聚集性疫情,需平衡防疫与经济;

- 舆论场张力:信息透明与谣言治理影响社会配合度。

超越时间表:如何定义“结束”?

疫情“结束”不仅是医学概念,更是社会共识的形成过程,它包括:

- 政策标签转换:高风险区清零、常态化核酸退出;

- 行为模式复位:公共交通恢复客流量、会展经济重启;

- 心理创伤修复:对突发封控的焦虑感消退。

值得注意的是,零病例≠零风险,未来可能需接受“与病毒共存”的新平衡,而非追求绝对无疫状态。

在不确定性中寻找确定性

郑州疫情的具体结束时间无法给出精确日历,但可见的趋势是:2023年上半年将是从应急防控向常态化治理过渡的关键期,与其追问“何时结束”,不如关注如何优化分级诊疗、提升疫苗保护、完善物资保供体系——这些才是缩短疫情周期的真正密钥,正如流行病学家亚当·库查尔斯基所言:“疫情的终结不是一声巨响,而是一声呜咽。”它终将在科学、政策与社会的协同进化中逐渐褪去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏