秋日的阳光洒在郑州大学的校门上,拖着行李箱的学生们在入口处有序排队,测温、扫码、查验核酸证明,一切井然有序,这是2022年秋季郑州高校开学的场景,但与往年不同的是,口罩遮住了学生们年轻的面庞,眼神中却多了一份沉稳和坚定,疫情第三年,这座拥有近百万大学生的教育重镇,正以一场“特殊开学季”诠释着危机下的韧性与希望。

精准防控:一场“科技+人文”的开学预演

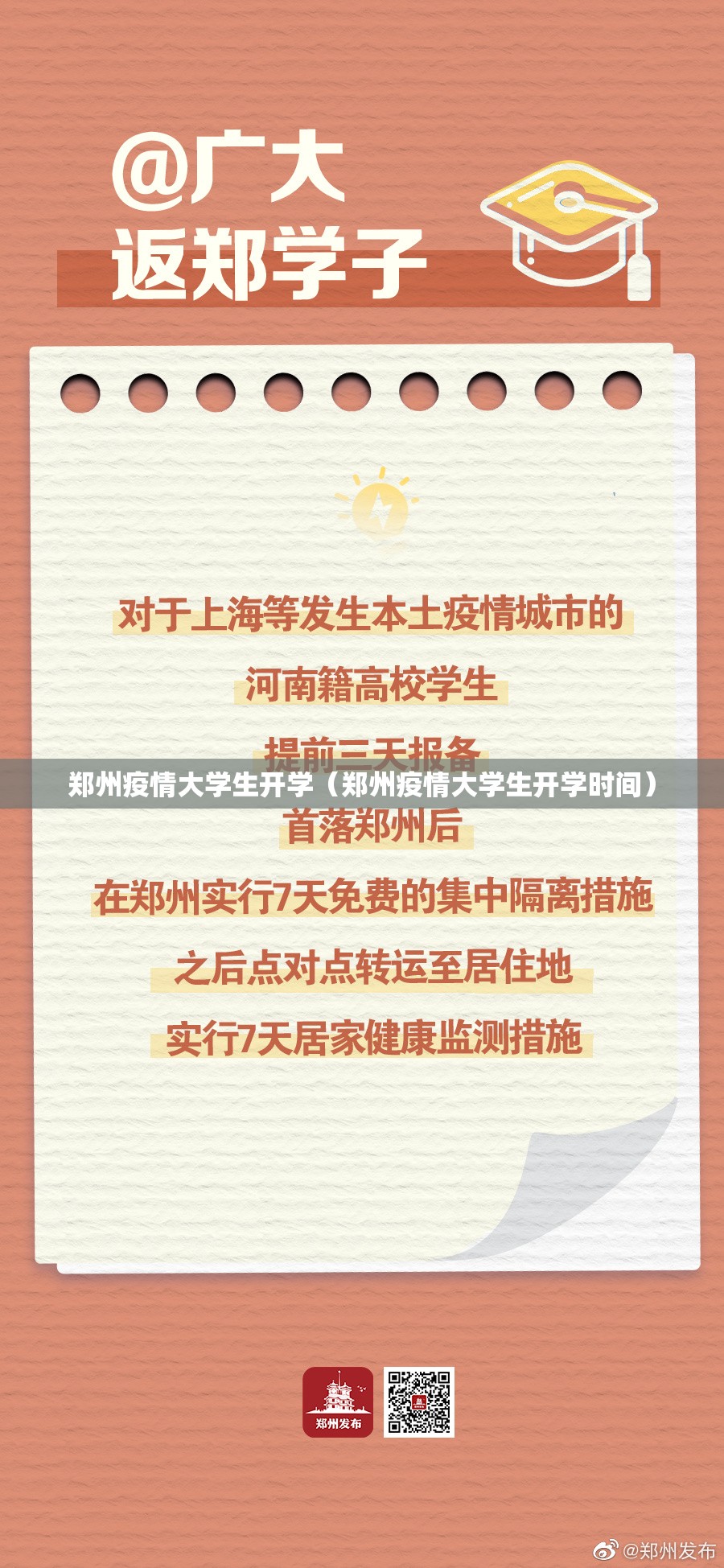

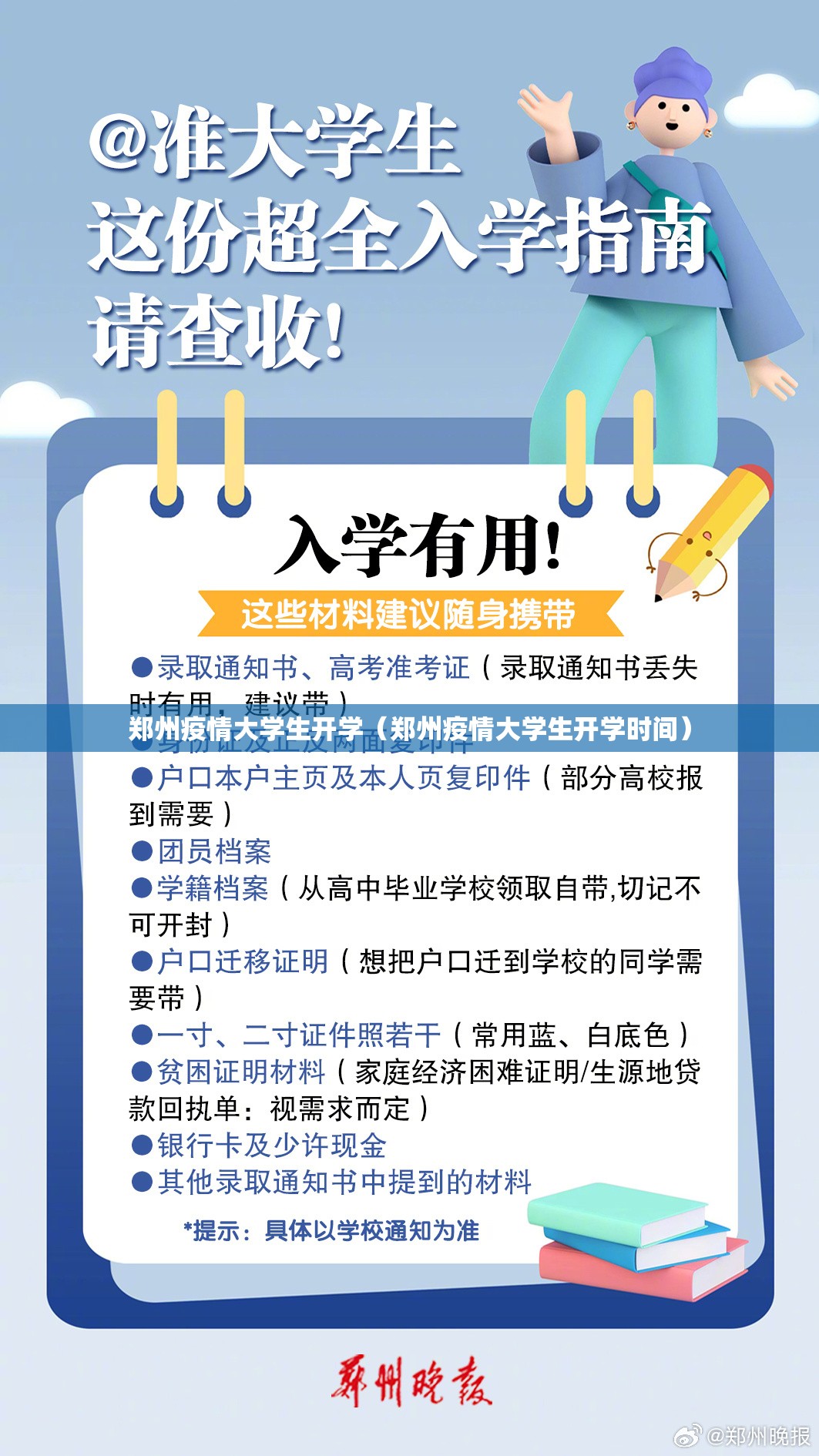

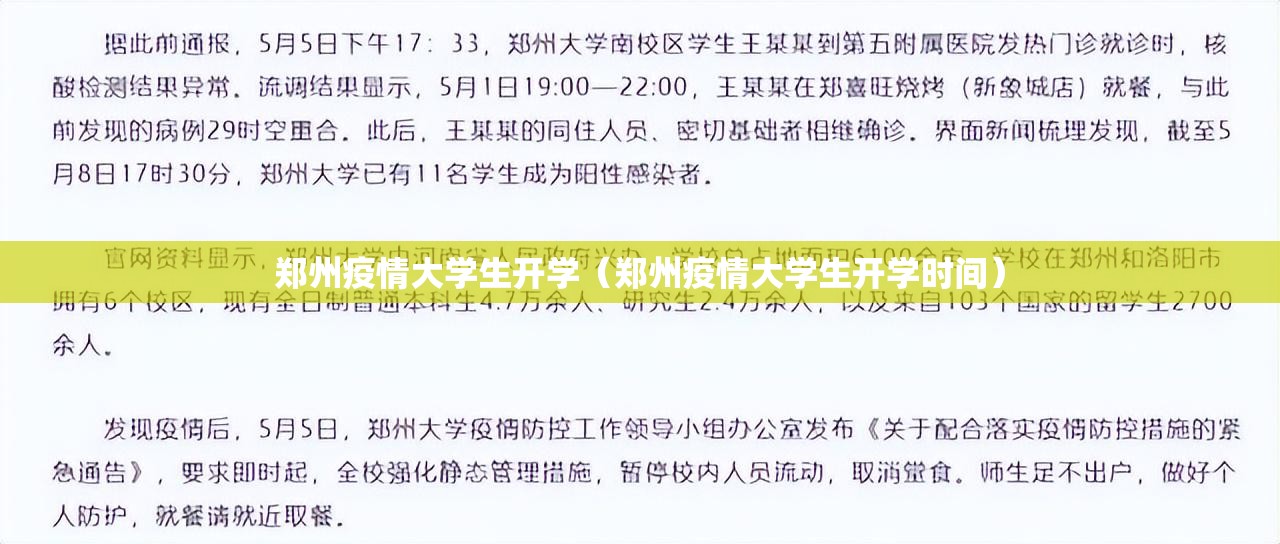

郑州的大学开学从未像今天这样充满“精密计算”,高校采取了分批次、错峰报到机制,借助大数据平台提前收集学生行程、健康信息,甚至细化到交通工具的班次座位,河南工业大学一名辅导员表示:“我们提前一周开始‘云预演’,通过在线系统模拟学生到校流程,确保每个环节零漏洞。”

更值得关注的是,郑州多所高校将疫情防控转化为一堂生动的“社会实践课”,郑州轻工业大学开设了校园防疫志愿者岗,学生需完成至少20小时的防疫服务才能获得实践学分。“穿上防护服验核酸的那一刻,我才真正理解什么是责任。”一名大三学生这样写道。

“云端”到“线下”:教育模式的深层变革

疫情迫使郑州高校加速教育基础设施的升级,河南农业大学搭建了混合式教学实验室,教师同时面向教室学生和线上学生授课;郑州航空工业管理学院开发了虚拟仿真实验平台,航空工程专业的学生在家也能操作模拟驾驶舱。

但变革远不止技术层面,一名郑州大学哲学系教授在开学典礼上说:“疫情让我们重新审视教育的本质——不仅是知识的传递,更是如何在不确定性中构建精神坐标。”许多课程增加了公共卫生伦理、危机心理学等跨界内容,学生的课表上出现了前所未有的“生命教育”模块。

心理韧性:疫情一代的成长印记

对郑州大学生而言,疫情已成为他们青春中不可剥离的底色,一项针对郑州6所高校的问卷调查显示,78%的学生表示“更珍惜线下学习机会”,但也有超过半数承认经历过焦虑情绪。

河南中医药大学心理中心为此开发了“正念冥想”小程序,用中医五行理论设计情绪疏导方案;郑州师范学院则组织了“隔空拥抱”活动,让学生用创意摄影表达情感,这些举措背后,是对青年心理健康的系统性关怀。“我们培养的不是只会读书的学生,而是能应对未来任何风暴的完整的人。”一位校领导如是说。

未来启示:危机中的教育进化论

郑州的开学实践折射出中国高等教育的适应性进化,当英国《泰晤士高等教育》称中国高校的防疫是“组织力奇迹”时,真正值得关注的是其中蕴含的教育哲学转型——从知识灌输到能力建构,从封闭校园到开放生态,从应对危机到预见未来。

正如黄河穿越郑州城般,教育的长河也在疫情礁石中冲出新的河道,有学生在家书里写道:“这个开学季,我学会了比专业课更重要的东西:如何在变化的世界中锚定自己。”或许这正是疫情给中国青年最深刻的成人礼——在不确定性中修炼确定性的智慧。

秋风拂过嵩山脚下的校园,梧桐叶沙沙作响,教室里重响起粉笔与黑板的摩擦声,图书馆的灯光再次彻夜长明,疫情尚未完全消散,但这座城市的教育脉搏依然强健,郑州的大学生开学故事,已然超越“疫情防控”的表层叙事,成为一代人精神成长的史诗注脚——他们在风暴中学会了掌舵,这才是未来中国最坚实的希望所在。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏