随着新冠病毒变异株的传播,中国多地疫情出现反复,吉林省长春市作为东北地区的重要城市,其疫情形势备受关注,许多市民和外界观察者不禁疑问:长春疫情可控吗?本文将从疫情数据、防控措施、医疗资源、社会响应和未来挑战等多个角度,深入分析长春疫情的可控性,并提供独家见解。

疫情数据现状:呈现波动但整体趋稳

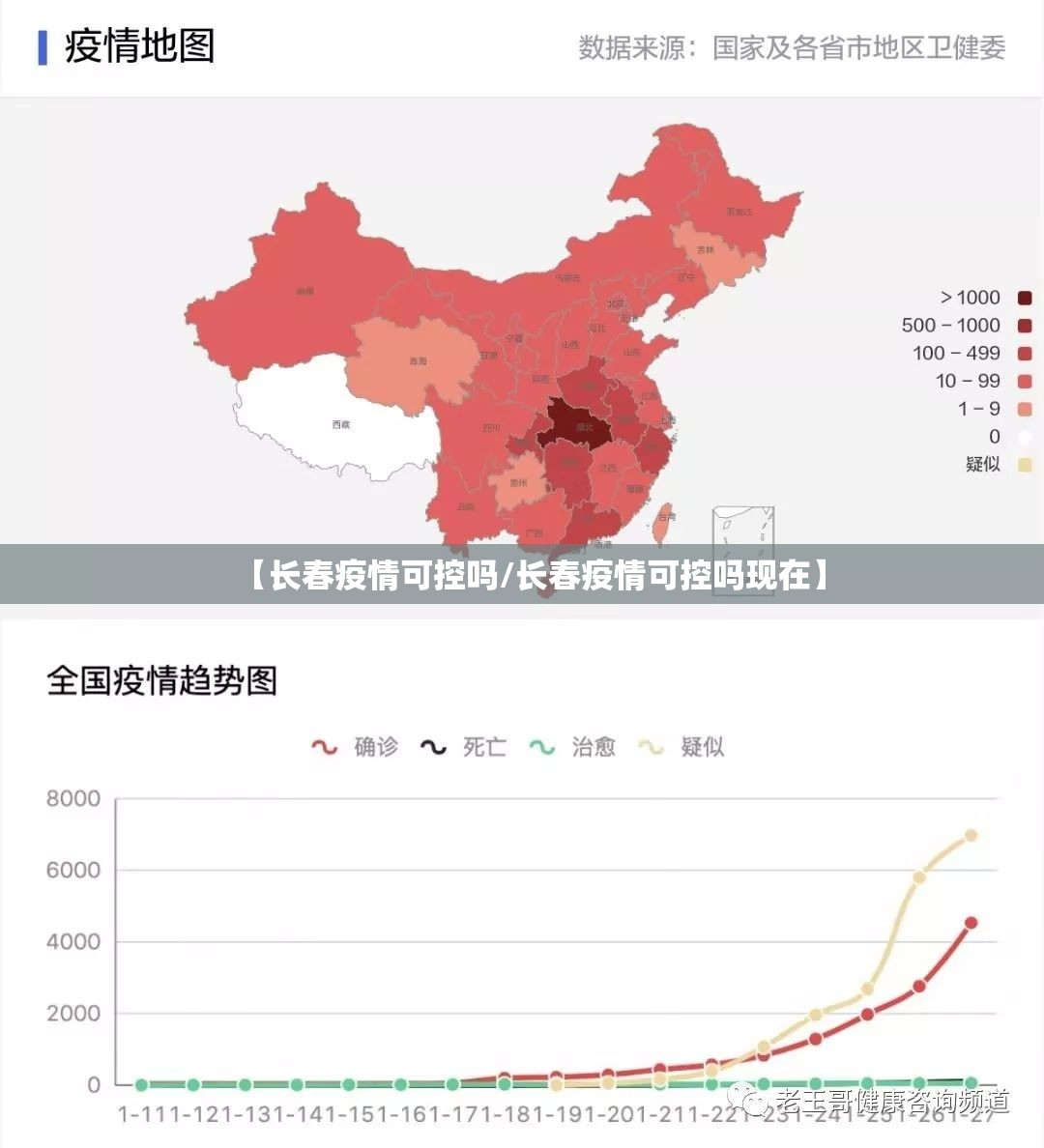

根据吉林省卫生健康委员会的最新通报,长春市近期的疫情数据显示,新增本土确诊病例和无症状感染者数量虽有波动,但总体处于可控范围,在2023年初的奥密克戎变异株传播期间,长春曾出现单日新增过百例的情况,但通过快速响应,数字在数周内显著下降,截至目前,长春的疫情传播链清晰,主要集中于个别区域和聚集性事件,未出现大规模社区爆发,与2022年相比,当前疫情死亡率极低,且重症率控制在较低水平,这表明病毒危害性减弱,但传播力增强,防控重点已从“清零”转向“精准管控”。

数据表明,长春的疫情可控性得益于高效的核酸检测和溯源工作,全市常态化核酸检测覆盖率超过90%,关键区域可实现每日一检,这有助于早期发现和隔离病例,避免失控,疫苗接种率高(成人接种率超95%,加强针接种率超80%),为群体免疫提供了基础屏障,从数据层面看,长春疫情虽存不确定性,但整体处于可控状态。

防控措施分析:精准化与科学化并进

长春市的疫情防控措施体现了“动态清零”向“科学精准”的转型,政府采取了多层次策略:实施分区管控,将高风险区划为封控区,中风险区实行限制出行,低风险区保持正常生活,避免了“一刀切”的弊端,加强数字化防控,通过健康码、行程码和大数据追踪,快速识别密接者,减少传播风险,近期长春推广的“智能门磁”和无人机配送,降低了人员接触风险。

长春注重物资保障和民生支持,在封控期间,政府建立了“蔬菜包”直配系统,确保居民生活必需品供应,避免了恐慌性抢购,医疗资源方面,定点医院和方舱医院床位储备充足,轻症患者可居家隔离,重症患者得到及时救治,这些措施不仅提升了防控效率,也减少了社会成本,增强了公众信心,从措施执行看,长春的防控体系较为成熟,疫情可控性较高。

医疗资源与社会响应:能力充足但需持续优化

长春作为吉林省省会,医疗资源相对丰富,拥有多家三甲医院和专业传染病机构,在疫情中,医疗系统展现了较强韧性:医护人员储备充足,抗疫物资(如呼吸机、防护服)库存可满足应急需求,政府建立了分级诊疗制度,轻症患者由社区医生管理,重症转诊至定点医院,避免了医疗挤兑。

社会响应方面,长春市民的配合度较高,公众自觉佩戴口罩、遵守防疫规定,志愿者和社区工作者积极参与防控,形成了群防群控的局面,挑战也存在:长期防控疲劳可能导致松懈,尤其在经济压力下,部分中小企业和小商户面临生存困难,政府通过减税、补贴等措施缓解压力,但需更多政策支持以确保社会稳定性,总体而言,医疗和社会资源足以支撑当前疫情控制,但需关注长期可持续性。

未来挑战与可控性展望

尽管长春疫情目前可控,但未来仍面临多重挑战,病毒变异不确定性大,新型变异株(如XBB等)可能带来传播加速或免疫逃逸,需持续监测和疫苗更新,冬季流感季叠加疫情,可能增加医疗负担,经济复苏压力要求防控更精细化,避免过度影响生产和生活。

从全局看,长春疫情可控性取决于三大因素:一是防控措施的灵活调整,如优化核酸检测频率和范围;二是公众意识的保持,需加强健康教育,避免麻痹思想;三是区域协作,与周边城市共建联防联控机制,专家预测,长春疫情将呈现“波动可控”趋势,大概率不会出现失控局面,但局部爆发风险仍存。

长春疫情在当前阶段是可控的,数据趋势、防控措施、资源保障和社会响应均支持这一结论。“可控”不等于“零风险”,它需要政府、社会和个人的共同努力,长春作为中国疫情防控的缩影,展现了科学防控的力量,也提醒我们:疫情是一场持久战,唯有坚持理性与协作,才能守护健康与安全,长春有望在平衡疫情与生活中找到更优路径,为全国提供宝贵经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏