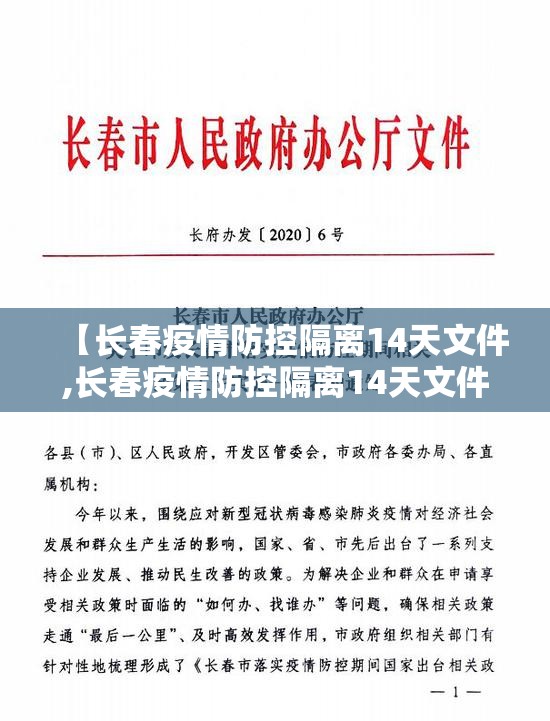

2022年春天,长春市发布了一份名为《关于进一步加强疫情防控期间人员隔离管理的通知》的文件,其中明确规定“所有入境及高风险地区来长人员须实行14天集中隔离观察”,这份看似冰冷的行政文件,背后却承载着一座超800万人口城市的抗疫决心、制度智慧与人文关怀,它不仅是疫情防控的技术指南,更是一份特殊时期的社会契约,记录着长春在公共卫生危机中的坚守与温度。

文件背景:科学防控的制度化体现

长春作为吉林省省会、东北地区重要交通枢纽和工业基地,人口流动性大,疫情防控压力显著,该文件的出台基于流行病学规律:新冠病毒潜伏期最长约为14天,集中隔离能有效阻断潜在传播链,文件详细规定了隔离场所标准、健康监测频率、物资保障流程等,体现了“科学精准、动态清零”的防疫理念,值得注意的是,文件并非简单复制国家政策,而是结合本地实际进行了细化,例如针对冷链物流从业人员、返校学生等群体增设了专项条款,凸显了地方治理的灵活性与前瞻性。

隔离实践:程序严谨与人性化并存

文件中,隔离管理被分解为多个环节:从人员转运、核酸检测到日常健康监测,均建立了标准化流程,要求隔离点每日进行环境消杀、提供独立通风房间,并配备心理疏导团队,这些细节折射出长春在严格防控的同时,试图减少对个体生活的干扰,许多隔离者分享的经历显示,长春的隔离点不仅提供基础生活物资,还会根据老人、儿童等特殊需求定制餐食,甚至允许宠物同行(需提前报备),这种“刚性政策、柔性执行”的方式,缓解了民众的焦虑,也让隔离政策更易被接受。

经济与社会成本背后的权衡

14天隔离意味着直接的经济成本(如隔离点建设、人力投入)和间接社会成本(如务工人员延迟返岗、企业运营受阻),长春通过财政补贴、企业协同等方式分担压力,例如对中小微企业提供隔离期间用工补偿,并开通线上政务通道保障隔离人员办事需求,这些配套措施反映了地方政府在“防疫情”与“保民生”之间的艰难平衡,值得注意的是,文件未采用“一刀切”模式,而是允许特殊情况(如重症就医、直系亲属丧葬)申请居家隔离,体现了政策的人文弹性。

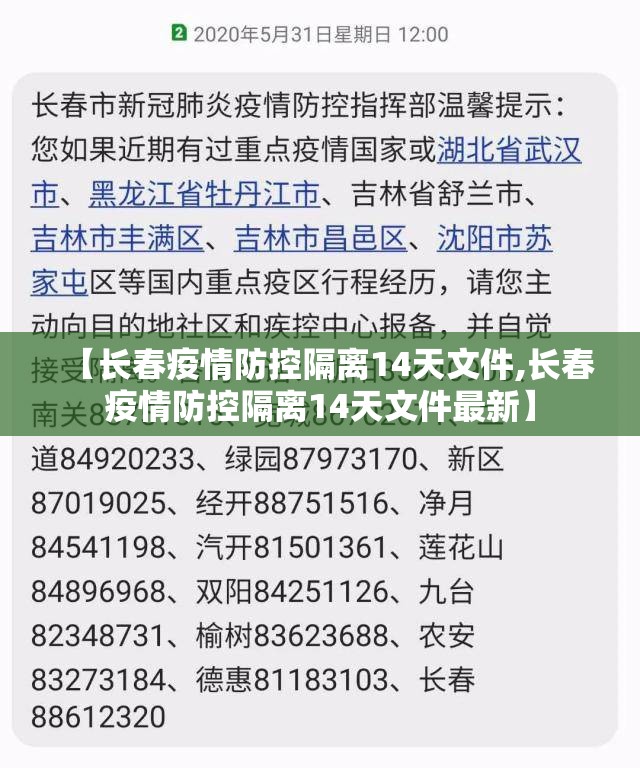

争议与反思:政策执行中的挑战

尽管文件意图良好,但执行中仍面临争议,部分隔离点曾出现物资配送延迟、基层人员超负荷工作等问题;也有民众质疑隔离时长是否可基于疫苗接种情况动态调整,这些争议暴露出公共卫生政策在落地时的普遍困境:资源分配效率、个体权利与公共利益的冲突,长春的应对策略是建立反馈机制,通过热线电话和线上平台收集意见,并多次修订文件补充细则(如增加“隔离期缩短评估程序”),这种动态调整能力,正是现代城市治理成熟的标志。

隔离文件的深层意义:超越防疫的社会实验

长春的隔离政策不仅是应急措施,更是一次特殊的社会实验,它测试了城市在危机中的组织能力、市民的集体责任感,以及技术(如健康码、远程医疗)在公共服务中的应用效能,文件中要求“隔离期间提供在线教育及职业培训资源”,意外推动了本地数字服务的普及,更重要的是,它凸显了制度与人性的互动——政策文本的“冷”与执行中的“暖”相互交织,最终塑造了市民对政府的信任。

文件之外的城市精神

长春的“14天隔离文件”终将随疫情平息而成为历史档案,但其承载的启示远超防疫本身:它证明了一座城市在危机中既能依靠制度力量守住安全底线,又能通过细节设计传递人文温度,当未来的人们回望这段岁月,或许会记住的不仅是隔离的天数,还有寒冬中志愿者送来的热餐、屏幕另一端老师的耐心讲解、以及邻里之间隔空鼓励的呐喊,这些碎片共同拼凑出长春的抗疫图景——那里有钢铁般的纪律,也有春天般的温暖。

(字数:998字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏