当900万人的日常被按下暂停键,这座城市却在寂静中迸发出最动人的轰鸣。

防疫长城下的特殊“静默”

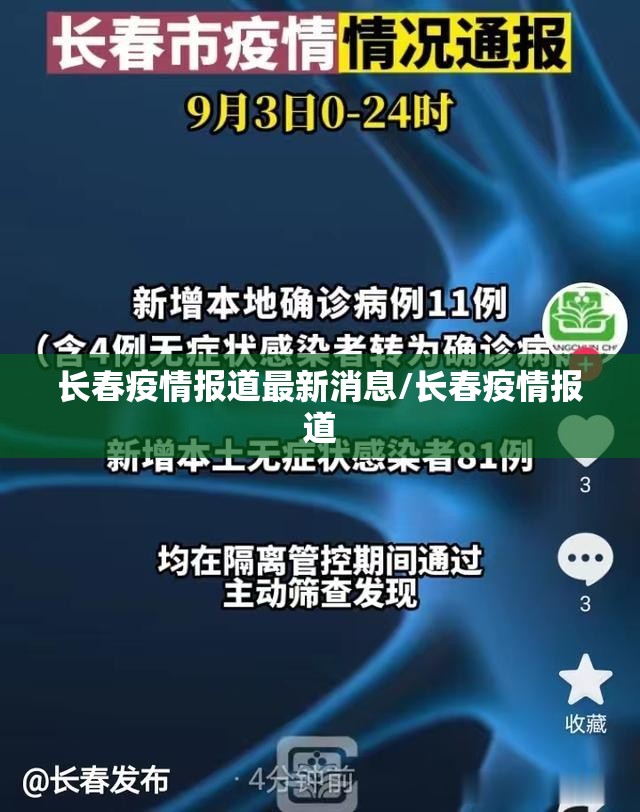

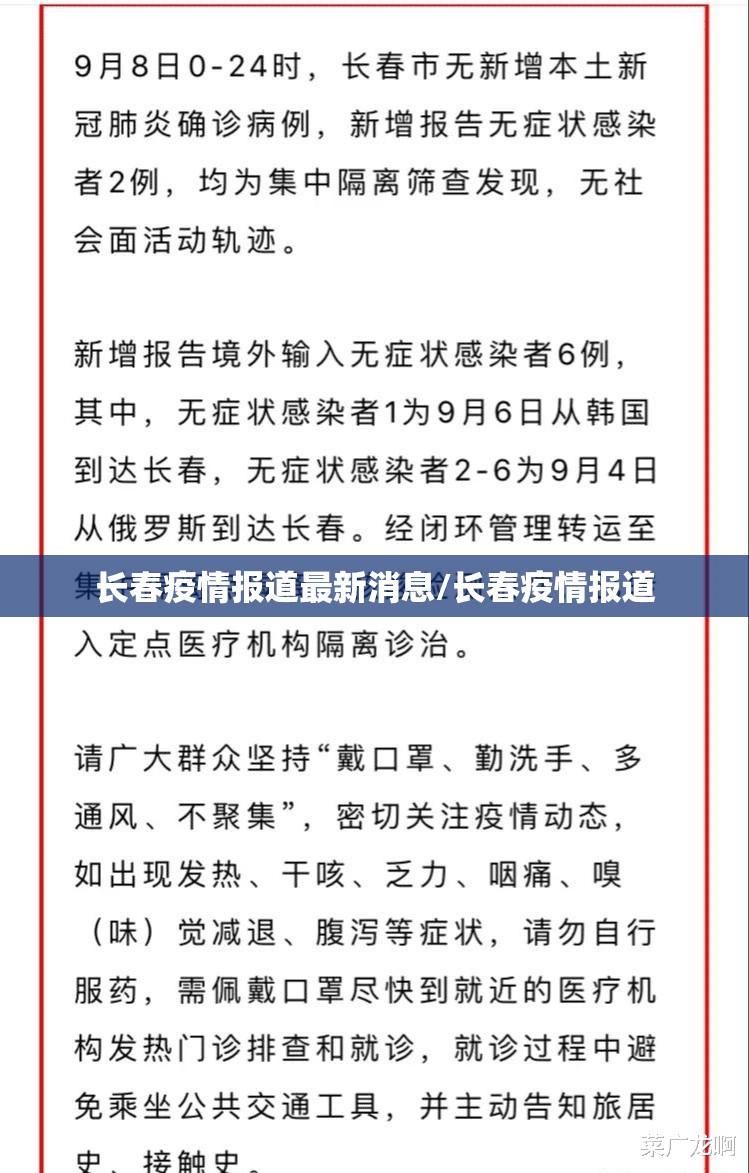

3月的长春本该迎来第一缕春风,却遭遇了奥密克戎的突袭,这座中国汽车工业的摇篮、东北重要的交通枢纽,突然进入了前所未有的“战时状态”——封控管理、全员核酸、物资统配,这些曾经在新闻报道中看到的词汇,如今成为每个长春人真实的生活注脚。

与其它疫情暴发城市不同,长春的抗疫之战面临着三重特殊考验:零下十几度的低温天气、老龄化程度较高的社会结构、以及作为东北粮仓的保供压力,在首批封控的居民小区,工作人员用保温材料包裹核酸采样管,志愿者骑着雪地摩托车运送物资,这些细节构成了长春抗疫的独特风景线。

核酸检测点的“热能传递”

在宽城区某检测点,57岁的社区书记王玉梅已经连续工作16天,她的防护面罩上结着冰霜,手中的测温仪却始终保持着恒温。“我们给测温仪贴了暖宝宝,不能让它冻着。”这句话背后,是长春人在极端天气下守护防疫精度的坚持。

令人动容的是,市民们用热水瓶、暖手宝自发温暖采样人员冻僵的双手,有的甚至搬来家里的电暖器接线到临时检测棚,这种冰冷的严寒与温情的传递,形成了特殊的热能循环,也成为这座城市文明温度的测量仪。

汽车城转产防疫物资的“长春速度”

作为中国汽车工业的长子,长春展现出了深厚的制造业底蕴,一汽集团紧急改造生产线,三天内实现防护面罩量产;中车长客股份将高铁车厢的空气过滤技术移植到方舱医院;就连本地高校也快速组建3D打印团队,日夜赶制防疫面罩固定件。

这些“硬核跨界”背后,是长春工业体系在危机中的快速响应能力,相关企业负责人表示:“我们熟悉流水线,更熟悉什么是战时速度。”这种从造汽车到产防疫物资的转场,折射出东北老工业基地的产业韧性。

黑土地上的“蔬菜保卫战”

疫情遇上倒春寒,让长春的“菜篮子”工程面临大考,在公主岭蔬菜基地,农户们顶着大雪抢收棚内蔬菜;东北亚物流园开通24小时绿色通道;永辉、新天地等超市推出“标准化蔬菜包”,通过无接触配送覆盖全市小区。

特别值得一提的是“老年特殊配送通道”——社区网格长每天统计独居老人的需求,志愿者优先配送并上门查看,这种充满人情味的精准保供,让疫情防控既有力度更有温度。

高校封闭管理中的“青春答卷”

拥有70万高校学生的长春,在此次疫情中面临校园防控的超级考题,吉林大学启用无人机配送实验器材,保证重点项目不停摆;东北师大开通24小时心理热线;长春理工大学学生自发组建“考研互助云小组”。

最令人动容的是医学学子们的请战书——“我们虽是在校生,但更是预备役医务人员”,经严格培训后,3000余名医学生有序支援流调工作,用专业学识筑起青春防线。

疫情报道背后的新闻坚守

作为本地权威媒体,《吉林日报》派出36路记者驻扎抗疫一线;长春晚报记者跟随保供车辆连续奔波28小时;城市晚报推出“抗疫民生服务平台”,累计解决市民急难问题4700余件。

在真相与谣言赛跑的时刻,专业媒体成为稳定民心的压舱石,那些记录着口罩勒痕的特写、那些记录物资配送的跟拍、那些方舱医院建设的延时摄影,共同构成了这段历史的立体档案。

重启进行时:春天的约定

随着社会面清零目标的实现,长春正在谨慎有序地重启,汽车生产线的传送带重新转动,轨道交通逐步恢复运营,南湖公园的冰凌开始消融。

这场疫情大考暴露出城市治理的短板,也彰显出这座北方大城的坚韧品格,从工业体系紧急转产到社区网格的末梢循环,从冰雪中的核酸采样到云端课堂的流畅传输,长春用十二个日夜证明:老工业基地的底蕴不仅是机器与钢铁,更是深入城市血脉的担当与勇气。

每座城市都有属于自己的英雄时刻,对长春而言,这个时刻不是轰鸣的流水线,不是飞驰的高铁,而是900万人在这场疫情中展现的冷静、坚韧与互助,当春风吹过人民大街,那些口罩上的眼睛微笑时,整座城市都在重新呼吸。(全文约1580字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏